رسالة الحبر الأعظم

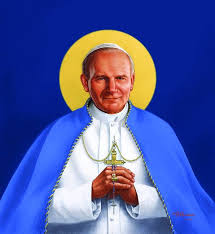

البابا يوحنَّـا بولس الثـَّاني

الرسولية

نـور الشرق

ORIENTALE LUMEN

إلى الأساقفة والإكليروس وسائر المؤمنين

في الذكرى المئوية الأولى لرسالة الحبر الأعظم

البابا لاون الثالث عشر الرسولية

كرامة الشرقّيين

ORIENTALE DIGNITAS

أيّها الإخوة الموقّرون،

يا أبناء الكنيسة وبناتها المحبوبون،

1- نور الشرق أضاء الكنيسة جمعاء منذ أن أشرق علينا “الكوكب الذي من العلاء” (لو 1 / 78)، يسوع المسيح ربُّنا الذي إليه يضرع جميع المسيحيّين مخلّصاً للإنسان ورجاءً للعالم.

إن هذا النور أوحى لسلَفي، البابا لاون الثالث عشر، برسالة “كرامة الشرقيّين” التي أرادها دفاعاً عمّا تعنيه التقاليد الشرقيّة للكنيسة كلّها (1).

بداعي الذكرى المئويّة لهذا الحدث وللمبادرات المعاصرة التي بها كان هذا الحبر يرغب في إعادة إقامة الوحدة مع جميع مسيحيي الشرق، أردتُ أن أوجّه إلى الكنيسة الكاثوليكية، نداءً شبيهاً أغنَته الاختبارات الكثيرة من تعارفٍ ولقاءاتٍ تحقّقت في خلال القرن المنصرم.

بما أنّا نعتقد أن تقليد الكنائس الشرقيّة الجليل والعريق في القدَم يشكّل جوهرياً من تراث كنيسة المسيح فإنّ من أول واجبات الكاثوليك أن يعرفوا ذاك التقليد كي يتغذّوا منه ويسهّلوا، كلٌّ قدر طاقته، مسيرة الوحدة.

إن إخوتنا الكاثوليك الشرقّيين، يعون تمام الوعي أنّهم، مع إخوتنا الأرثوذكس، الحاملون الأحياء لهذا التقليد. فمن الضروري أن يستطيع أبناء الكنيسة الكاثوليكية ذوو التقليد اللاتينيّ التعرّف بهذا الكنز في كماله، وأن يتحسّسوا هكذا مع البابا الرغبة الشديدة في أن تستعيد الكنيسة والعالم ملءَ ظهور كاثوليكية الكنيسة، التي لا ينحصر التعبير عنها في تقليدٍ واحدٍ، ولا في مجموعة من البشر تقاوم أخرى؛ وأن نتمكّن، نحن أيضاً، أن نقدر تراث الكنيسة الجامعة حقَّ قدره، هذا التراث الذي لا يتجزّأ، والذي أوحى به الله (2)، المحفوظ والنامي في حياة الكنائس الشرقيّة، كما في الكنائس الغربيّة.

2- إن نظري يتوجّه إلى نور الشرق الساطع من أورشليم (راجع أش 60 / 1 رؤ 21 / 10)، المدينة التي فيها مات وقام من بين الأموات كلمة الله المتجسد لخلاصنا، “المولود بحسب الجسد من ذريّة داود” (رو 1 / 3؛ 2 تيم 2 / 8). في هذه المدينة المقدسة، لما حلّ يوم الخمسين، إذ “كانوا كلُّهم معاً في مكانٍ واحد” (أع 2 / 1)، أُرسل الروح المعزّي على مريم والتلاميذ. من هنا انتشرت البُشرى الحسنة في العالم، لأنه وقد امتلأ التلاميذ جميعهم من الروح القدس، “طفقوا ينادون بكلمة الله بجرأة” (أع 4 / 31). من هنا، من أمّ جميع الكنائس (3)، نودي بالإنجيل للأمم كلّها، التي يفخر الكثير منها بأن أحد الرسل كان أول الشاهدين للرب فيها (4). في هذه المدينة استُقبلت، باسم الله الواحد، الثقافات والتقاليد على اختلاف أنواعها (راجع أع 2 / 9 – 11). وفيما تتّجه إليها أنظارنا بشوقٍ وامتنان، نجد القدرة والعزم على تكثيف البحث عن التناسق في ذاك البعد الحقيقيّ والمتنوّع الذي يبقى أبداً هدف الكنيسة (5).

3- والبابا، وهو أحد أبناء الشعب السلافيّ، يشعر على الأخصّ في القلب بنداء تلك الشعوب التي توجّه إليها شقيقان قدّيسان، هما كيرلّس ومتوديوس، المثالان العظيمان لرسل الوحدة. فقد عرفا أن يعلنا السيّد المسيح بالبحث عن الشركة بين الشرق والغرب، على ما كان هنالك من صعوبات أخذت تذرّ قرنها، أحياناً، ما بين ذينك العالمين. ولقد شدّدت مراراً مشيراً إلى مثل نشاطهما (6)، بتوجّهي أيضاً إلى جميع من هم أبناء لهما في الإيمان والثقافة.

أودّ الآن أن أبسط هذه الاعتبارات فتشمل جميع الكنائس الشرقيّة في تنوّع تقاليدها المختلفة. إن فكري يتوجّه إلى الإخوة في الكنائس الشرقية، مع الرغبة في أن نبحث معاً عن القدرة لنجيب عن الأسئلة التي يطرحها إنسان اليوم، أينما كان في العالم. إني أودّ أن أتأمل تراثهم في الإيمان والحياة، يقيناً مني أن سبيل الوحدة لا رجوع فيه إلى الوراء، بل إنه غير قابل للانعكاس، تماماً مثل دعوة السيّد إلى الوحدة.

“أيها الإخوة المحبوبون، من واجبنا جميعاًَ أن نردّد معاً من الشرق إلى الغرب: لا يُبطلَنَّ الصليب! (راجع 1 كو 1 / 17). لا يُفرَغنَّ صليب المسيح من معناه؛ لأنه إذا ما أُفرغ صليب المسيح من معناه، انعدمت جذور الإنسان، وسُدّت الآفاق أمامه، وقُضي عليه! ذاك هو الصراخ عند أُفولِ القرن العشرين: صراخ رومة، وصراخ القسطنطينية، وصراخ موسكو. إنه صراخ المسيحيّة جمعاء: في الأميركيّتين وآسية وأينما كان. إنه صراخ التبشير الجديد بالإنجيل” (7).

إن فكري يتجّه نحو الكنائس الشرقية، كما فعل العديد من الباباوات في الماضي، لشعوري أنه إليها يعود، قبل كل شيء، واجب المحافظة على وحدة الكنيسة والسعي الحثيث إلى رأب وحدة المسيحيّين حيثما هي تصدّعت. إنه لوثيق الرباط الذي أخذ في جمعنا، وكثيرةٌ القضايا المشتركة ما بيننا (8)؛ ولدينا بالأخصّ مشتركاً التوق الصادق إلى الوحدة.

4- إن نداء أناس اليوم الباحثين عن معنىً لحياتهم قد بلغ أسماع الكنائس كلّها. وإنّا لنستشعر فيه نداء ذاك الذي يبحث عن الآب المنسيّ والمفقود (راجع لو 15 / 18 – 20)؛ يو 14 / 8). إن نساء ورجال العصر الحاضر يتوسّلون أن نُريهم السيّد المسيح الذي يعرف الآب وكشف لنا عنه (راجع يو 8 / 55؛ 14 / 8 – 11). فبسماعنا العالم يطرح علينا الأسئلة، وبإصغائنا إليها بتواضع وحنان، متضامنين كل التضامن مع أولئك الذين يطرحونها، نحن مدعوّون إلى أن نعبّر بكلماتٍ وآياتٍ معاصرة عن الغنى العظيم الذي تحتفظ به كنائسنا في ثروات تقاليدها. إنّا بذلك نكون تلاميذ السيّد الرب نفسه الذي كان، في أثناء تجواله، يتوقّف وَسْط الناس ويُصغي إليهم ويتحنّن عليهم عندما يراهم “مثل غنمٍ لا راعي لها” (متى 9 / 36؛ مر 6 / 34). فعلينا أن نتعلّم منه نظرة المحبّة تلك التي كان بها يصالح الناس مع الله الآب ومع أنفسهم، مانحاً إياهم القوّة القادرة وحدها أن تشفي الإنسان، كلَّ الإنسان.

إزاءَ هذا النداء، كنائس الشرق والغرب مدعوّةٌ إلى أن تتركّز على الجوهريّ: “لا يسعنا أن نمثل أمام المسيح، سيّد التاريخ، منقسمين كما كنّا، مع الأسف، على مدى الألف الثاني من المسيحيّة. هذه الانقسامات يجب أن تضمحلَّ أمام التقارب والوفاق؛ على الجراح أن تلتئم في سعينا إلى وحدة المسيحيّين” (9).

علينا، بعد تخطّي أوهاننا، أن نتوجّه إليه، هو المعلّم الأوحد، فنشترك في موته بحيث نتطهّر من تمسّكنا الغيور بعواطف وذكريات – ليس لما صنع الله إلينا من عظائم – بل لأحداث بشريّة حصلت في ماضٍ لا تزال تنوء قلوبنا بثقله. إن الروح يجعل نظرنا صافياً كي نستطيع معاً أن نسعى إلى الإنسان المعاصر المنتظر البُشرى الحسنة. إزاء انتظار العالم وآلامه، إذا ما حملنا الجواب المتناسق والمنير والمحيي، فإنّا نُسهم كلَّ الإسهام في إعلان الإنجيل بأنجع الطرق لأناس عصرنا.

القسم الأول

التعرّفُ إلى الشرق المسيحيّ

اختبار إيمان

5- “إن من دقّق النظر في الحقيقة الموحى بها وجد أن المناهج والوسائل لمعرفة الأشياء الإلهية والتعبير عنها ليست واحدةً في الشرق وفي الغرب. ومن ثمَّ فليس بالعجب أن بعض نواحي السرّ الموحى به قد أدركها الواحد وعبَّر عنها أفضل من الآخر، بحيث يجب في الغالب اعتبار هذه الصيغ اللاهوتيّة المتنوّعة متكاملةً أكثر منها متعارضة” (10).

وفيما أكنُّ في قلبي الأسئلة والتطلّعات والاختبارات التي أشرت إليها، يتوجّه فكري إلى تراث الشرق المسيحي. إني لا أنوي أن أصفه ولا أن أفسّره: إنما أصغي إلى كنائس الشرق التي أعرف حقّ المعرفة أنها تعبّر تعبيراً حيّاً عن ثروة التقليد التي تحتفظ بها. وفيما أتأمل هذا التراث تبرز لناظريّ عناصر قيّمة تساعد على فهم الاختبار المسيحيّ فهماً أشمل وأدق، ومن ثمّ تساعد على إعطاء جوابٍ أوفى عن تطلّعات رجال ونساء اليوم. في الواقع، إن الشرق المسيحيّ يلعب دوراً فريداً ومميّزاً، بالنسبة إلى كلّ ثقافةٍ أخرى، بمقدار ما يشكل الإطار الأصيل للكنيسة الناشئة.

إن التقليد المسيحيّ الشرقيّ يفترض نوعاً من تقبّل الإيمان بالرب يسوع، وفهمه وعيشه. ومن هذا القبيل فإنه قريب الصلة بالتقليد المسيحيّ الغربي الذي يُولد هو أيضاً ويتغذّى من الإيمان عينه. ومع ذلك فإنه يتميّز عنه، بطريقة شرعيّة ورائعة، بقدر ما يتميّز المسيحيّ الشرقيّ في تحسّسه العلاقة مع المخلّص، وفهمه لها، وبالتالي إذن في أن يحياها بطريقة مبتكرة. وباحترام مفعم بالتأثر، أراني هنا قريباً من فعل السجود الذي تعبّر عنه تلك الكنائس، أكثر من أن أُفرد هذه أو تلك من النقاط اللاهوتية المعيّنة التي ظهرت، على مرّ العصور، بتناقض جَدَلي في الخلاف الناشب بين الغربيّين والشرقيّين.

منذ الأوائل، إتّخذ الشرق المسيحيُّ أشكالاً داخلية متنوّعة، واستبان قادراً على تبنيّ الخطوط الخاصّة بكل ثقافة مع احترامٍ عميقٍ لخصائص كل جماعة. فلا يسعُنا إلاّ أن نرفع الحمد إليه تعالى، مقروناً بعاطفة تأثرٍ شديد للتنوّع العجيب الذي به عرف الله أن يصنع، من حُجيرات مختلفة، فسيفساء هكذا جميلة ومتنوّعة.

6- هناك بعض مظاهر التقليد الروحي واللاهوتيّ المشتركة بين مختلف الكنائس الشرقية التي تبرز حساسيّتها بالنسبة إلى الأشكال التي اتّخذها إعلان الإنجيل في بلدان الغرب. ولقد اختصرها المجمع الفاتيكاني الثاني بما يلي:

“الكلّ يعرف بأي حبٍّ يحتفل المسيحيّون الشرقيّون بالليترجيّا المقدّسة، ولاسيّما الإفخارستيا التي هي للكنيسة معين حياة، وعربون المجد السماويّ. فبهذا يجد المؤمنون، متّحدين مع الأسقف، سبيلاً إلى الله الآب بابنه الكلمة المتجسّد، الذي مات ومُجِّد في إفاضة الروح القدس؛ فيدخلون على هذا النحو في شركة الثالوث الأقدس، ويصيرون “شركاء في الطبيعة الإلهيّة” (2 بط 1 / 4) (11).

في هذه الخطوط يرتسم التصوّر الشرقيّ للمسيحيّ الذي يسعى إلى المشاركة في الطبيعة الإلهية من خلال الشركة في سرّ الثالوث الأقدس. ففي ذلك ترتسم “وحدانيّة” الآب وصورة الخلاص، وفقاً للتدبير الإلهيّ، كما يقدّمها اللاهوت الشرقي على أثر القديس إيريناوس أسقف ليون، وكما توسّع في عرضها الآباء الكبّادوكيّون (12).

وتتحقّق المشاركة في الحياة الثالوثيّة من خلال الليترجيّا، وبصورة خاصّة، في الإفخارستيا، سرّ الشركة في جسد المسيح الممجَّد، وبذار الخلود (13). وفي التأليه، وبالأخصّ في الأسرار، يعطي اللاهوت الشرقيّ دوراًَ مميَّزاً للروح القدس: فبقدرة الروح الساكن في الإنسان يبدأ التأليه ونحن بعد على الأرض، والخليقة تتحوَّل، وملكوت الله يبتدئ.

إن تعليم الآباء الكبّادوكييّن عن التأليه قد انتقل إلى تقليد الكنائس الشرقيّة كلّها ويشكّل جزءاً من تراثها المشترك ويمكن اختصاره ذلك بالفكرة التي سبق القديس إيريناوس وعبّر عنها في القرن الثاني، إذ قال:

“بحيث إن ابن الله هذا قد أصبح ابن الإنسان، كي يصبح الإنسان بدوره ابن الله” (14).

ولسوف يبقى لاهوت التأليه هذا أحد التعاليم التي تبنّاها بشغفٍ كليّ الفكر المسيحيّ الشرقيّ (15).

والذين جعلتهم النعمة والتزام سبيل الخير “مشابهين تمام الشبه” للسيّد المسيح، وقد سبقونا في طريق التأليه، هم الشهداء والقديسون (16). ومن بينهم، تحتلُّ مكانة حظوةٍ خاصّة العذراء مريم التي منها خرج غصن جذع من يسّى (راجع أش 11 / 1). فهي ليست فقط صورةً للأمّ التي تنتظرنا بل الكليّة النقاوة التي، بتحقيقها العديد من رسوم العهد القديم، أصبحت أيقونة الكنيسة ورمزاً ومقدّمةً للخليقة التي جدّدتها النعمة، ومثالاً ورجاءً أكيداً لكلّ الذين يسارعون الخطى نحو أورشليم السماويّة (17).

فيما الشرق يشدّد على الواقع الثالوثيّ وإدخاله في الحياة الأسرارية، فهو يجمع الإيمان بوحدة الطبيعة الإلهية إلى طابع الذات الإلهية غير المدرك. ويؤكد الآباء الشرقيّون على الدوام أنه من غير الممكن أن نعرف من هو الله؛ فجلُّ ما نعرفه هو أنه الكائن، إذ إنه تجلّى في تاريخ الخلاص كأبٍ وابنٍ وروح قدس (18).

وهذا الشعور بالحقيقة الإلهية الفائقة الوصف ينعكس في الاحتفال الليترجي، حيث يُدرك معنى السرّ بقوّةٍ جميع مؤمني الشرق المسيحيّ.

“نجد في الشرق أيضاًَ كنوز تلك التقاليد الروحية التي تعبّر عنها الحياة الرهبانية بوجهٍ خاصّ. فهناك، منذ أيام الآباء القديسين المجيدة، قد ازدهر التصوّف الرهبانيّ الذي انتشر فيما بعد في الغرب، وأمسى، على وجه ما، مصدراً للتنظيم الرهبانيّ اللاتينيّ، وأولاه من بعدُ حيويّةً جديدة. لذلك يحرّض الكاثوليك بإلحاح على الولوج بتواتر على هذه الكنوز الروحية التي للآباء الشرقيّين، والتي ترتفع بالإنسان كلّه إلى مشاهدة الأسرار الإلهيّة” (19).

الإنجيل والكنيسة والثقافة

7- في مناسبات عديدة، أوضحت أن أولى القيم العظمى التي عاشها الشرق المسيحيّ بطريقة خاصّة تمثّلت في الاهتمام بالشعوب وبثقافاتهم كي تستطيع كلمة الله وتمجيده أن يعتلنا في كل الألسن. وتوقّفت عند هذا الموضوع في الرسالة الجامعة “رسولا السلافيّين”، حيث أشرت إلى أن كيرلس ومتوديوس “رغبا في أن يكونا مشابهين في كل شيء للذين جاؤوا إليهم بالإنجيل؛ أرادا أن يندمجا في هذه الشعوب ويقاسماهم كليّاً مصيرهم” (20)؛ “وكان ذلك أسلوباً جديداً في التعليم الديني” (21).

وبفعلهما هذا، كان الرسولان يعبّران عن موقفٍ شائع في الشرق المسيحيّ: “بتجسيد الإنجيل في الثقافة الأصيلة للشعوب التي كانا يبشّرانها، يعود الفضل إلى القديّسين كيرلس متوديوس في تكوين تلك الثقافة عينها، أو بالأحرى ثقافاتٍ عديدة، وفي تطويرها” (22). وفي شخصَيهما اتّحد الاحترام والتقدير للثقافات الخاصة بالشغف بشمولية الكنيسة التي عملا جاهدَين على تحقيقها. وما تصرّف الأخوين السالونيكيّين إلاّ دليل، في العصر القديم للمسيحية، إلى أسلوبٍ، في العديد من الكنائس، نموذجيّ: فالوحي يُعلن بطريقة مناسبة ويُجعل قريباً كل القرب للإدراك عندما يتكلم السيّد المسيح لغة الشعوب المختلفة، وعندما هؤلاء يستطيعون أن يقرأوا الكتاب المقدّس ويحتفلوا بالليترجيا في لغتهم مستخدمين تعابيرهم الخاصّة، ومجدّدين تقريباً معجزات العنصرة.

وفي زمن يعترف فيه اعترافاً أكثر فأكثر ثباتاً بحقّ كل شعب في التعبير وفاقاً لتراثه الثقافيّ والفكريّ، يستبين لنا اختبار كلٍّ من الكنائس الشرقيّة كمثالٍ للنجاح في التثقّف جديرٍ بالاهتمام.

ومن هذا المثال نتعلّم أنه إذا ما أردنا أن نتحاشى عن بروز خصوصيّات وقوميّات عنيفة ومتزمّتة، علينا أن ندرك أن التبشير بالإنجيل يجب، في الوقت نفسه، أن يتأصل عميقاً في خصوصية الثقافات وينفتح على التلاقي في شمولية هي تبادلٌ يهدف إلى الإغناء المشترك.

ما بين الذكرى والانتظار

8- غالباً ما نشعر اليوم أنّا سجناء الحاضر: كأنما فقد الإنسان الوعي بأن يكون جزءاً من تاريخ سابقٍ له تاريخ لاحق. جواباً عن هذه المعضلة في أن نقف بين ماضٍ ومستقبل مع روح شاكرٍ للعطايا التي نلنا وتلك التي ستأتينا، تقدّم كنائس الشرق بالأخصّ حساً مرهفاً للديمومة، يتّخذ أسمى التقليد والانتظار الاسختولوجيّ.

إن التقليد هو تراث كنيسة المسيح، الذاكرة الحيّة للقائم من بين الأموات الذي التقاه الرسل وكانوا شهوداً له، والذين نقلوا ذكراه الحيّة إلى خلفائهم، بوضع الأيدي، في تعاقب لا ينقطع أمّنته الخلافة الرسولية حتى أساقفة اليوم. والتقليد يعبَّر عنه بالتراث التاريخيّ والثقافيّ لكل كنيسة، المتمثّل فيها بشهادة الشهداء والآباء والقديّسين، وبإيمان جميع المسيحيّين الحيّ، على مدى القرون حتى أيامنا. ويعبَّر عن هذا الإيمان لا بتكرار لا يتبّدل لعبارات. بل بتراثٍ يحفظ حيّة نواة التعليم الأصليّة. هو التقليد يدرأُ عن الكنيسة خطر تلقّف آراء متبدّلة، ويثبّتها في اليقين والديمومة.

عندما تفسَّر أعراف كل كنيسة وعوائدها بالجمود التام، يمكن أن نواجه بالحقيقة خطر سلب التقليد طابع الواقع الحيّ الذي ينمو ويترعرع، والذي يضمنه الروح لأنه يتحدّث إلى البشر على مرّ الأزمان. ولمّا كان الكتاب المقدّس ينمو مع ذلك الذي يقرأُه (23)، كذلك كلّ عنصر من عناصر التراث الحيّ في الكنيسة ينمو بتفهّم المؤمنين له، ويغنى بعطاءات جديدة، في الأمانة والديمومة (24). وحده الاستيعاب الدينيّ، في طاعة الإيمان، لما تسمّيه الكنيسة “التقليد” يسمح لها أن تتجسّد في مختلف المواقف والأوضاع الاجتماعية – الثقافية (25). والتقليد ليس أبدا محضَ تشوّقٍ لأشياء ونماذج عفا الدهر عنها، وليس هو تحسّراً على امتيازات فُقدت، بل إنه الذاكرة الحيّة للعروس التي يجدّد أبداً شبابها الحبّ الساكن فيها.

وإذا ما كان التقليد يواجهنا على الدوام مع الماضي، فالانتظار الإسختولوجيّ هو يشرّعنا على مستقبل الله. فعلى كل كنيسة أن تناهض التجربة في أن ترى الكمال في ما تحقّق، وبالتالي في أن تمجدّ ذاتها، أو أن تستسلم للحزن. لكن الزمن هو في يد الله، وكلّ ما نحقّقه لا يتماثل أبداً مع كمال الملكوت وملئه، إذ إنه دائماً عطيّة مجانيّة. إن الربّ يسوع أتى ليموت عنّا ونهض من بين الأموات، فيما الخليقة المفتداة بالرجاء لا تزال تئنّ في آلام المخاض (راجع رو 8 / 22)؛ ولسوف يعود السيّد الربّ نفسه كي يقدّم الكون لله الآب (راجع ا كو 15 / 28). تلك هي العودة التي تتوسّلها الكنيسة، وما الناسك والراهب سوى شاهدين محظيّين لذلك.

يعبّر الشرق بطريقةٍ حيّة عن واقعي التقليد والانتظار. وليترجيّاه بكاملها، على الأخصّ، هي ذاكرانيّة الخلاص واستدعاء لعودة الرب. وإذا ما كان التقليد يعلّم الكنائس الأمانة لما جعلها توجد، فإن الانتظار الإسختولوجي يحثها على أن تكون ما لم تصر إليه بعد في الكمال، وما يريد الرب أن تصيره، وبالتالي على أن تبحث على الدوام عن سبلٍ جديدة للأمانة، بالتغلّب على التشاؤم، فيما تندفع إلى الرجاء في الله الذي لا يخيّب البتّة.

علينا أن نُظهر للبشر جمال الذكرى، والقدرة التي تأتينا من الروح فتجعل منّا شهوداً، لأنّا نحن أبناء شهود: علينا أن نجعلهم يتذوّقون الروائع التي نثرها الروح على امتداد التاريخ؛ أن نبيّن لهم أن هو التقليد، بالحقيقة، الذي يثبّتهم، مُفْعِماً هكذا بالأمل أولئك الذين يعرفون أن جهودهم، وإن لم يرَوْها مكلّلة بالنجاح، سوف يأتي من يحقّقها؛ حيئنذ لن يشعر الإنسان بالوحدة، مغلقاً عليه في مجال عمله الفردي الضيق.

الحياة الرهبانيّة كمثال للحياة العِماديّة

9- أودُّ الآن أن أمتّع الطرف في طبيعة المسيحيّة بالشرق من على قِمّة خاصّة تسمح في أن نميّز منه خطوطاً عديدة، عنيتُ بذلك: الحياة الرهبانية.

في الشرق، حافظت الحياة الرهبانيّة على وحدة تامة، فلم تشهد، كما في الغرب، تكوّن أصناف عديدة من الحياة الرسولية. إن التعابير المتنوّعة للحياة الرهبانيّة، من الحياة الديرية المتشدّدة كما تخيّلها باخوميوس أو باسيليوس، إلى النسك الأكثر صرامةً كما عاشه أنطونيوس أو مكاريوس المصريّ، تشبه مراحل متنوّعة للمسيرة الروحيّة، أكثر منها اختياراً ما بين أوضاع مختلفة للحياة. ومهما يكن، فإنها كلّها تعود إلى الحياة الرهبانية نفسها، أياً كان الشكل الذي يعبّر عنها.

وعلاوةً على ذلك، فإنه لم يُنظر في الشرق إلى الحياة الرهبانية كإلى حالٍ فريدةٍ فقط، تليق بفئةٍ من المسيحيّين؛ ولكن، بنوعٍ خاص، كإلى نقطة يعود إليها جميع المعمَّدين، كلّ بحسب المواهب التي أعطاه إياها الرب، فتكوّن ملّخصاً رمزياً للمسيحيّة.

عندما يدعو الله بطريقة جذريّة، كما هي الحال في الحياة الرهبانية، يمكن الإنسان حينئذٍ أن يبلغ أسمى درجةٍ لما يمكن أن تعبّر عنه الحساسيّة والثقافة والروحانيّة. وهذا ما لا يزال صالحاً للكنائس الشرقيّة التي شكّلت فيها الحياة الرهبانيّة اختباراً جوهرياً. وحتى اليوم أيضاً، ما زالت الحياة الرهبانية مزدهرةً فيها، حالما يضع الاضطهاد أوزاره وتتمّكن القلوب من التسامي بحرية نحو السموات. إن الدير هو المكان النبويّ الذي فيه تصبح الخليقة تمجيداً لله، ووصيّة المحبة المعاشة عمليّاً مثالاً أعلى للتعايش الإنسانيّ؛ وفي الدير يبحث الكائن الإنسانيّ عن الله بدون حاجز ولا عائق، فيصبح مرجعاً يعود إليه الجميع، حاملاً إيّاهم في قلبه ومساعداً لهم في نشدان الله.

وأريد أيضاً أن أذكّر بالشهادة الساطعة لراهبات الشرق المسيحيّ، فلقد قدّمن مثالاً لرفع مستوى خصائص المرأة في الكنيسة، مستبقةً بذلك ذهنيّة العصر الراهن. في أثناء الاضطهادات الأخيرة، بالأخصّ في بلدان أوروبا الشرقيّة، عندما اضطّرت أديار عديدة للرجال إلى أن تغلق أبوابها عنوةً، حافظت الأديار النسائية على مشعل الحياة الرهبانية مضطرماً. إن موهبة الراهبة، بما تمتاز به من خصائص، هي علامة جليّة لأمومة الله التي غالباً ما يشير إليها الكتاب المقدس.

إني أتوجّه إذن إلى الحياة الرهبانيّة كي أميز القيم التي أعتبرها اليوم ذات أهميّةٍ خاصة للتعبير عن مساهمة الملكوت. وغالباً ما اتّخذت تلك المظاهر، في هذا الشرق، مدلولاً خاصّاً، بدون أن تتقيّد حصراً بالاختبار الرهبانيّ وحدَه، ولا بتراث الشرق. ومن جهة أخرى، إنّا نسعى جاهدين لنشيد، لا بعدم الشموليّة، ولكن بالإثراء المتبادل الذي أحدثه الروح الواحد في كنيسة المسيح الواحدة.

منذ قديم الزمان، كانت الحياة الرهبانية روح الكنائس الشرقيّة: فالرهبان المسيحيّون الأولون وُلدوا في الشرق، والحياة الرهبانيّة كانت جزءاً من نور الشرق الذي نقله إلى الغرب كبار آباء الكنيسة غير المنقسمة (26).

وتشكّل الخطوط الهامّة المشتركة التي تجمع ما بين اختبار الحياة الرهبانية في الشرق وفي الغرب جسراً من الأخوّة، فيه تتجلّى الوحدة المعاشة أكثر منه في الحوار بين الكنائس.

ما بين الكلمة والإفخارستيا

10- توحي الحياة الرهبانية، بأجلى بيان، أن الحياة معلّقة ما بين قمتين: كلام الله والإفخارستيا. وهذا يعني أن تلك الحياة هي معاً، على الدوام، حتى في مظاهرها النسكيّة، جواباً شخصياً عن نداءٍ فرديّ وحدثاً كنسيّاً وجماعياً.

إن نقطة انطلاق الراهب هي كلام الله، كلام ينادي ويدعو ويتوجّه شخصياً إلى الإنسان، كما حصل مع الرسل. وذلك كلام عندما يصيب من إنسانٍ مسمعاً، فحينئذٍ تولد الطاعة، أي الإصغاء الذي يبدّل الحياة. كلَّ يوم، يتغذى الراهب من خبز الكلمة. وإذا ما حُرم ذلك الخبز، يصير إلى الموت، ويفقد كل صلةٍ بإخوته، لأن الكلام هو السيّد المسيح الذي يُدعى الراهب إلى التشبّه به.

حتى عندما ينشد الراهب مع إخوته الصلاة التي تقدّس الزمن، يتابع استيعاب الكلمة. إن مجموعة الترانيم الليترجية الغنية جداً والتي تفخر بها بحقٍ جميع كنائس الشرق المسيحي ليست إلاّ امتداداً للكلمة المقروءة والمفهومة المستوعبة وأخيراً المرّنمة: هذه الأناشيد هي، في غالبيّتها، تفاسير سامية للنصّ الكتابيّ، تؤولّها وتشخصنها خبرة الأفراد والجماعة.

مقابل عظمة الرحمة الإلهية، لا يستطيع الراهب إلاّ أن يعلن وعيَه لفقره السحيق، ينطلق للحال دعاءً وصرخة فرح لخلاصٍ كلّه جودٌ وعطاءٌ بقدر ما لم يكن في الحسبان، وهو غارقٌ في لجّة شقائه (27). ولذلك نرى الاستغفار وتمجيد الله تعالى يحتلاّن حيّزاً كبيراً من الصلاة الليترجية. وينغمر المسيحيّ في ذهول هذه المفارقة، الأخيرة من سلسلةٍ لا نهاية لها، تتعظّم بشكران في الأقوال الليترجيّة: فاللامحدود يُحَدّ، والعذراء تلد، وبواسطة الموت، من هو الحياة يغلب الموت إلى الأبد؛ وفي أعالي السموات، جسدٌ بشريٌّ يجلس إلى يمين الآب. في قمّة اختبار الصلاة هذا تعلو الإفخارستيا، القمة الأخرى المرتبطة بالكلمة ارتباطاً لا تُفصم عُراه، إذ هي المكان حيث الكلمة صار جسداً ودماً، في اختبارٍ إلهي يُصبح حدَثاً.

في الإفخارستيا تتجلّى طبيعة الكنيسة في عمقها، كجماعة للذين دُعوا إلى اللقاء للاحتفال بعطيّة ذاك الذي هو في آنٍ معاً المقدِّم والمقدَّم: وباشتراكهم في الأسرار الإلهية، يصبحون “إخوةً” (28) للسيّد المسيح، مستبقين اختبار التألّه في الرباط غير المنفصل من بعد الذي يجمع في المسيح الألوهة والإنسانية.

لكنّ الإفخارستيا هي، في الوقت عينه، ما يستبّق انتماء الأشخاص والأشياء إلى أورشليم العلويّة. إنها تميط اللثام كلياً عن طبيعتها الإسختولوجيّة: وبصفته هذه رمزاً حيّاً لذاك الانتظار، يتابع الراهب في الليترجيا ويبلّغ الكمال دعاء الكنيسة، العروس التي ترتقب وتتوسَّل عودة العريس، مردّدة “مارانا تا” بلا انقطاع، لا بأقوال فقط، ولكن بالحياة كلّها.

ليترجيّا للإنسان كلّه وللكون كلّه

11- في الاختبار الليترجيّ، يمثّل المسيح الربُّ النور الذي يضيء السبيل ويكشف عن شفافية الكون، تماماً كما في الكتاب المقدس. وفي المسيح تجد أحداث الماضي معنىً وكمالاً، والمخلوق يظهر كما هو: مجموعة من الخطوط لا تجد كمالها في التعبير وملء غايتها إلاّ في الليترجيا. لذلك فالليترجيا هي السماء على الأرض. فيها الكلمة الذي صار جسداً يسِمُ المادّة بقدرةٍ مخلّصة تتجلّى بكمالها في الأسرار: هنالك تمنح الخليقة كلَّ فردٍ القوة التي أعطاها إيّاها المسيح. هكذا، فإن السيّد المعتمد في الأردن وهبَ المياه القدرة في أن تصبح غَسْلَ التجدّد بالمعمودية (29).

في هذا الإطار، تُظهر الصلاة الليترجية في الشرق كفايةً عظمى لالتزام الشخص البشريّ بكماله: فالسرُّ يُنشَد في سموّ محتواه، ولكن في الوقت عينه بحرارة العواطف التي يلهبها في قلب الإنسانيّة المخلَّصة. وفي هذا العمل المقدّس، الحالة الجسديّة مدعوّةٌ هي أيضاً إلى التسبيح. والجمال، الذي هو أحد الألفاظ المفضّلة في الشرق للتعبير عن التناسق الإلهيّ ومثال البشرية المجدَّدة (30)، يتجلّى في كل مكان: في أشكال المعبد، في الأصوات، في الألوان، في الأضواء، في الأطياب. الوقت الطويل المخصَّص للاحتفالات، والدعاء المتكرّر، هذا كلّه يعبّر عن التطابق التدريجيّ للإنسان بأكمله مع السرّ المحتفى به. فتصبح صلاة الكنيسة هكذا مشاركةً في الليترجيا السماوية، واستباقاً للسعادة الأخيرة.

هذا التسامي الجذريّ للإنسان في مكوّناته الفكرية والعاطفيّة، في الانجذاب والاتحاد بالله، هو في غاية الواقعيّة ويشكل مدرسةً رائعة لفهم معنى الحقائق المبدّعة: فهذه ليست مجرّد مطلق، ولا بؤرة خطيئة ورجاسة. في الليترجيا، تُظهر الأشياء الطبيعة الخاصة بالعطيّة التي منحها الخالق للبشرية: “ورأى الله جميع ما صنعه فإذا هو حسنٌ جداً” (تك 1 / 31). فإذا ما وُسم كلّ شيء بمأساة الخطيئة التي تثقّل المادّة وتحجب عنها الشفافية، فالمادّة يفتديها التجسّد ويجعلها تماماً حاملةً الله، أي قادرة على أن تعيد ارتباطنا بالآب: وتتجلّى هذه القدرة، في أسمى ذروتها، في الأسرار المقدسة، أسرار الكنيسة.

المسيحية لا تتنكّر للمادة، للحالة الجسدية، التي على العكس من ذلك تُسمى بها كلياً في العمل الليترجيّ، حيث الجسد البشريّ يُبرز حميم طبيعته كهيكل للروح ويتوصّل إلى الاتحاد بالرب يسوع الذي هو أيضاً صار جسداً ليخلّص العالم. لكن هذا لا يعني البتّة إشادةً مطلقة بكل ما هو ماديّ، فنحن نعرف حقّ المعرفة البلبال الذي تسبّبت به الخطيئة في تناسق الكائن البشري. والليترجيّا تعلن أن الجسد، من خلال سرّ الصليب، سائرٌ في الطريق نحو التجلّي، نحو الروحنة: فعلى جبل تابور أظهره المسيح ساطعاً كما يريده الآب أن يصير.

إن الحقيقة الكونيّة مدعوّةٌ هي أيضاً إلى التسبيح، لأن الكون بأكمله مدعوٌّ إلى العودة تحت سيطرة المسيح الرب. يعبّر هذا التصوّر عن تعليم متّزنٍ ورائع في الكرامة والاحترام والغاية اللائقة بالخليقة، وبالأخص بجسد الإنسان. وهذا، حالما نُبعد عنه كلّ ازدواجية وكل تعبّد للذّة المتوخّاة كغاية بحدّ ذاتها، يصبح مقاماً تنوّره النعمة، وبالتالي، إنسانياً تماماً.

إلى كل الذين ينشدون علاقة تعبيرٍ حقيقيّ مع ذواتهم ومع الكون، الذي غالباً ما تشوّه صورته الأنانية والجشع، توضح الليترجيا السبيل إلى توازن الإنسان الجديد وتدعو إلى الاحترام، لما في العالم المخلوق من قدرةٍ إفخارسيتة؛ إن العالم مدعوٌّ إلى أن ينصهر في إفخارستيا الرب، وفي فصحه الحاضر في ذبيحة المذبح.

نظرة صافية لاكتشاف الذات

12- إلى المسيح، الإنسان – الإله، يتّجه نظر الراهب: ففي وجهه المشوّه كرجل أوجاع، يميّز البُشرى النبويّة لوجهه المتجلّي كناهضٍ من بين الأموات. وللنظر المتأمّل، ينكشف المسيح، كما لنسوة أورشليم اللواتي صعدن ليتأمّلن مشهد الجلجلة السّريّ. هكذا، وقد تدرّب في هذه المدرسة، يتعود نظر الراهب على تأمّل المسيح أيضاً في ثنايا الخليقة الخفيّة وفي تاريخ البشر الذي يُفهم بدوره كتطابقٍ تدريجياًَ، يتعلم أن يتنزَّه عن الظواهر، وعن إعطاء الحواسّ، أي عن كل ما يحول دون بلوغ الإنسان خفّةً تؤهله لأن يُمسك به الروح. وفي سلوكه هذه الطريق، يسمح الإنسان لذاته بأن تتصالح مع المسيح، من خلال عمليّة ارتداد دائمة، بوعيه التام لخطيئته وابتعاده عن الرب، يؤول إلى ندامة القلب، رمز عماده في ماء الدموع الخلاصي، بالصمت وبالسلام الداخليّ المنشود والمعطى، حيث القلب يتعلّم أن ينبض بالتناسق مع إيقاع الروح، مقصياً عنه كلّ ازدواجية وكلَّ التباس. وكلما ازداد الإنسان تمرّساً بالصبر والجوهر والشفافية، في عينيه، تعرّض للسقوط في الكبرياء والتزمت إذا ما ظنّ أن ذلك ناجمٌ عن جهده النسكيّ. وإذا بالتمييز الروحيّ، في تطهيرٍ دائم، يعود به إلى الوداعة والهدوء، متيقناً أنه لا يرى إلاّ بعضاً من خطوط تلك الحقيقة التي تروي غليله، لأنها هبة من العريس الذي هو وحده ملء السعادة.

للإنسان الباحث عن معنىً للحياة، يقدّم الشرق هذه المدرسة ليعرف نفسه ويكون حرّاً، يحبُّه يسوع ذاك الذي قال: “تعالوا إليّ يا جميع المتعبين والمثقَّلين، وأنا أريحكم” (متى 11 / 28).ولمن ينشد الشفاء الداخليّ يقول إن تابع البحث: فإذا ما كانت النيّة صافيةً والسعي حميداً، لا بدَّ، في النهاية من أن يعتلن وجه الآب، كما هو منقوش في أعماق القلب البشريّ.

أبٌ بالروح

13- في الغالب، لا تتّسم مسيرة الراهب بالجهد الشخصيّ فقط، بل إنه يلوذ بأبٍ روحيّ، يتّخذه مرجعاً له بثقةٍ بنويّة، يقيناً منه أن فيه تظهر أبوّة الله الحنونة والصارمة. ولقد أعطت هذه الطريقة الحياة الرهبانيّة الشرقيّة ليونةً عجيبة: فبفعل الأب الروحي يستبين، في الواقع، بقوّةٍ سبيل كل راهب من خلال الأوقات والتكرارات والأساليب التي بها يبحث عن الله. ولأن الأب الروحي هو، بالفعل، نقطة الارتباط والتناسق تستطيع الحياة الرهبانية أن تأخذ أوسع التعابير، ديريةً كانت أم نسكيّة. وهكذا أمكن الحياة الرهبانية في الشرق أن تكون تحقيقاً لانتظار كل كنيسة، خلال الحقبات المتنوعة من تاريخها (31).

في هذا البحث، يعلّمنا الشرق بطريقةٍ خاصّة أن هناك إخوةً وأخواتٍ منحهم الروح موهبة الإرشاد الروحي: فهم يشكلّون نقاط مرجعيّة جزيلة الثمن، لأنهم أعطوا أن تكون لهم نظرة المحبّة نفسها التي لله بالنسبة إلينا. وهذا لا يعني البتّة التخلّي عن حرّيتنا الخاصة ليُرشدنا الآخرون: بل أن نستخلص فائدةً من معرفة القلب، التي هي موهبةٌ حق، فنساعد، بعذوبةٍ وحزم، على تلمّس طريق الحقيقة. إن عالمنا بحاجة قصوى إلى آباء. فهو غالباً ما رفضهم، ظنّاً منه أنهم غير أهلٍ للتصديق، أو لأن مثالهم يبدو وكأن الزمن قد تخطّاه، ولا يجتذب المشاعر العامّة. ومع ذلك، فعالم اليوم يصعب عليه أن يجد معلّمين جدداً، وهو يتألم في الخوف والقلق، بدون مُثل ولا نقاط مرجعية. إن من هو أبٌ بالروح، وإذا كان أباً بالحقيقة – وقد برهن شعب الله على الدوام أنه يستطيع معرفته – لن يجعل من تلميذه شبيهاً له، ولكن يساعده في تبصّر السبيل الذي يقود إلى الملكوت.

لقد مُنح الغرب أيضاً الموهبة الرائعة، موهبة الحياة الرهبانية، للرجال والنساء، التي تحافظ على عطية الإرشاد في الروح المنتظر أن يُعاد إليها مقامها. في هذا المجال، وحيثما تولّد النعمة مثل هذه الأدوات النفسية للنضج الروحيّ، نأمل من المسؤولين أن ينمّوا ويثمروا مثل هذه العطيّة فيجني منها الجميع نفعاً وافراً: ولسوف يختبرون التعزية والسَّند اللذين تؤمّنهما الأبوّة في الروح في سبيلهم إلى الإيمان (32).

شركة وخدمة

14- في الحقيقة، إنه بالتجرّد التدريجيّ عمّا في العالم من عوائق تقف سدّاً في وجه الشركة مع ربّه، يعود الراهب فيجد في العالم مكاناً ينعكس فيه جمال الخالق ومحبّة الفادي. في تأملّه، يستدعي الراهب الروح على العالم وهو على يقين أنه سيستجاب، لأن صلاته جزءٌ من صلاة المسيح نفسها. وهكذا فهو يشعر في داخله بتولّد حبٍّ عميقٍ للبشريّة، ذلك الحبّ الذي غالباً ما تتغنّى به الصلاة في الشرق كأنه من خصائص الله، المحبّ البشر، الذي يتردّد في تقديم ابنه ذبيحةً ليخلّص العالم. وفي هذا الوضع يُعطي الراهب أن يتأمل هذا العالم وقد أخذ يتجدّد، بفعل المسيح المؤلِّه، المسيح الذي مات وقام من بين الأموات.

ومهما تكن الصيغة التي يوفّرها الروح للراهب، فهو دائماً وإطلاقاً رجل الشركة. هذا هو الاسم الذي أعطي منذ القدم للأسلوب الرهبانيّ في الحياة الديرية. فالحياة الرهبانية تبيّن لنا أن لا دعوة صادقة إن لم تنبع من الكنيسة وللكنيسة. يشهد على ذلك اختبار العديد من الرهبان الذين، بخلوتهم في الصومعة، يزوّدون صلاتهم بشغفٍ عجيب ليس فقط للشخص البشريّ، بل أيضاً ولكل خليقة، مصعدّين دعاءً متواصلاً ليرتَّد الكلّ إلى التيّار المخلّص النابع من حبّ المسيح. هذا السبيل إلى التحرّر الداخلي بالانفتاح على الآخر يجعل من الراهب رجل المحبة. وعلى مثال بولس الرسول الذي يُظهر أن ملءَ الشريعة هو في المحبّة (راجع رو 13 / 10) تنبّهت الشركة الرهبانية الشرقيّة دوماً إلى أن تؤمّن تفوّق المحبّة على كل شريعة أخرى.

ويتجلّى ذلك قبل كل شيء بالخدمة التي تُقدّم للإخوة في الحياة الرهبانية، ولكن أيضاً بما يُقدّم للجماعة الكنسيّة، تحت أشكالٍ تتبدّل حسب الأزمان والأمكنة وتتراوح ما بين الخدمات الاجتماعية والمواعظ المتجولّة. ولقد عاشت كنائس الشرق هذا الالتزام بسخاءٍ كليّ بدءاً بالتبشير الذي يعتبر أجلَّ خدمة يمكن أن يقدّمها مسيحيّ لأخيه، حتى يطال أيضاً أنواعاً أخرى كثيرة من الخدمة الروحيّة والمادية. ويمكن القول إن الحياة الرهبانية، في القديم – وكذلك، مراراً عديدة، خلال العصور اللاحقة – كانت الأداة الفضلى لتبشير الشعوب.

شخصٌ على اتصال بالله

15- تشهد حياة الراهب عن الوحدة القائمة في الشرق بين الروحانية واللاهوت: فالمسيحيّ، وبالأخصّ الراهب، يعلم، وذلك ليس فقط بالبحث عن حقائق مجرّدة، أن الربَّ هو الحقيقة والحياة، بل يعلم أيضاً أنه الطريق (راجع يوحنا 14 / 6) للبلوغ إليهما معاً؛ المعرفة والمشاركة يشكلان إذن حقيقةً واحدة: من الأقنوم إلى الله الثالوث، عبر تجسّد كلمة الله.

يساعدنا الشرق على تمييز المعنى المسيحيّ للشخص البشريّ بفضل وفرةٍ من العناصر. فهو يرتكز على التجسّد الذي منه تستمد الخليقة نورها. ففي المسيح، الإله الحقّ والإنسان الحق، ينكشف ملء الدعوة البشرية: لكي يصبح الإنسان إلهاً اتّخذ الكلمة الطبيعة البشرية. والإنسان الذي يخبر على الدوام طعم المرارة، في حدوده وخطيئته، لا يستسلم للتظلّم أو القلق لأنه يعرف أن في صميم كيانه تعمل قدرة الألوهة. ولقد حمل السيّد المسيح الطبيعة البشريّة دون أن ينفصل عن الطبيعة الألهيّة وبدون اختلاط (33)، والإنسان لا يُعدم المساعدة عندما يسعى، بشتّى الطرق المخيبة أحياناً، إلى تصعّدٍ غير ممكن إلى السماء: إن لنا هيكلاً للمجد هو أقنوم يسوع الرب الكليُّ القداسة حيث الألوهة والبشرية يلتقيان في عناقٍ لا يمكن البتّة حلّه: الكلمة صار جسداً، شبيهاً بنا في كل شيء، خلا الخطيئة. وهو يفيض الألوهة في قلب البشرية المعذّب؛ وبنفحها روح الآب يجعلها قادرةً على أن تصبح إلهاً بالنعمة.

وإذا ما كان الآب قد أوحى لنا بالابن، فيمكننا والحالة هذه أن نتقرّب من سر الآب، مبدأ الشركة في المحبّة. حينئذٍ يظهر لنا الثالوث الأقدس كأنه شركة محبّة: أن نعرف الله يعني أن نشعر بضرورة تحدّثه إلى العالم، وبذل ذاته. إن تاريخ الخلاص ليس إلاّ تاريخ محبّة الله للخليقة التي أحبّها واختارها، مريداً أن تكون “على مثال أيقونة الأيقونة” – على حدّ ما يعبّر عن ذلك حَدْس الآباء الشرقيّين (34) -، أي مصنوعاً على مثال الصورة، التي هي الابن، والتي يؤدّي بها، إلى الشركة التامة، المقدّس، روح المحبّة. وحتى عندما يُخطئ الإنسان، فالله يبحث عنه ويحبّه، حتى لا تنفصم العُرى ويدوم الحبّ في التدفّق. والله تعالى يحبّه في سرّ الابن، الذي يسمح بأن يميته على الصليب عالمٌ لا يعرفه؛ ولكن ينهضه الله من بين الأموات، برهاناً أزلياً على أن لا أحد يستطيع أن يقتل الحب. فكلّ من شارك في الحب اشترك في مجد الله: الإنسان الذي بدّله الحب هو ذاك الذي رآه التلاميذ على جبل تابور، الإنسان الذي نحن كلُّنا مدعوّون إلى أن نكون.

صمتٌ متعبّد

16- ومع ذلك، فإن هذا السرَّ محجوبٌ على الدوام، يغلّفه الصمت (35)، لئلاّ نبتني لنا أصناماً، مكان الله. ولا يمكن الإنسان والله أن يلتقيا ويعرفا، في عناقٍ أزليّ، طبيعة حبّهما الواحدة التي لا تزول أبداً، إلاّ في عملية تنقيةٍ تدريجية لمعرفة الشركة.

هكذا يولد ما نسميه “العجز عن التعبير” (apophatisme) في الشرق المسيحي: كلّما ازداد الإنسان في معرفة الله، شعر أنه سرٌّ صعب المنال، لا يمكن إدراكه في ذاته. ويجب ألاّ نخلط بين هذا وصوفيّة غامضة يضيع الإنسان بها في متاهات وقائع لا شخصيّة ومبهمة. بل على العكس من ذلك، فإن مسيحيّي الشرق يتوجّهون إلى الله، كأنما إلى آبٍ وابنٍ وروح قدس، أقانيم حيّةٍ وحاضرةٍ بحنان، وإليهم يرفعون تمجيداً ليترجياً مهيباً ومتواضعاً، جليلاً وبسيطاً.

وإلى ذلك، يشعر المسيحيّون الشرقّيون أنهم كلّما تثقّفوا على صمت العبادة هذا، كلما استطاعوا التقرّب من هذا الحضور، لأنه في قمة معرفة الله واختباره يكمن سموّه المطلق. وأكثر من أن نناله بتأمل منتظم، نبلغ إليه تعالى بالصلاة واستيعاب الكتاب المقدس والليترجيا.

وفي هذا التقبّل المتواضع لحدود الخليقة أمام سموّ الله اللامتناهي الذي ما زال يتجلّى إلهَ – محبّة، وأبا ربّنا يسوع المسيح، في فرح الروح القدس، أرى التعبير عن الصلاة والنهج اللاهوتيّ الذي يفضّله الشرق ولا يزال يقدّمه لكل المؤمنين بالمسيح.

علينا الإقرار أنّا جميعاً بحاجةٍ إلى هذا الصمت المفعم حضور عبادة: من جهةٍ اللاهوت، كي يستطيع أن يُبرز كلياً روحه الحكميّة والروحانية؛ ومن جهة أخرى الصلاة، كي لا يغرب عن بالها أبداً أن رؤية الله تعني الهبوط من الجبل والوجه وضاءٌ إلى حدّ أنه من الضروري إخفاؤه ببرقع (راجع خر 34 / 33)، ولكي تعرف جماعاتنا أن تفرد مكاناً لحضور الله، وتتحاشى تمجيد ذواتها؛ والوعظ، كي لا يتخيل أن كثرة الكلام تكفي للجذب إلى اختبار الله؛ والالتزام، كي نحجم عن الانغلاق في صراع لا محبّة فيه ولا غفران.

هذا ما يحتاج إليه إنسان اليوم، الذي غالباً ما لا يعرف أن يصمت خوفاً من أن يواجه نفسه، ويكشف عن عريه، ويشعر بالفراغ الذي يؤدّي إلى نشدان الحواسّ؛ الإنسان الذي يفقد وعيه في الضوضاء. الجميع، مؤمنين كانوا أم غير مؤمنين، بحاجة إلى تعلّم ما هي قيمة الصمت الذي يسمح للآخر بأن يتكلّم أينما وكيفما يريد، الصمت الذي يسمح لنا بأن نفهم ذلك الكلام.

القسم الثاني

من المعرفة إلى اللقاء

17- ها قد مضى ثلاثون عاماً على التئام أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في مجمع حضره العديد من الإخوة، أعضاء كنائس أخرى وجماعات كنسيّة، فأصغوا إلى صوت الروح يوضح لهم حقائق ثابتة عن طبيعة الكنيسة، ويُظهر هكذا أن جميع المؤمنين بالسيّد المسيح كانوا متقاربين أكثر مما يتخيّلون، سائرين كلّهم نحو السيّد الرب الأوحد، تسندهم وتعضدهم نعمته. فتبّين من هذا كلّه دعوة ملحاح إلى الوحدة.

ومنذ ذلك الحين، اجتاز الجميع مسافةً عظيمةً في التعارف المتبادل. ولقد عزّز هذا التعارف تقديرنا، وسمح لنا مراراً في أن نضرع معاً إلى الرب الأوحد، وأيضاً أن نصلّي بعضنا لأجل بعض، سالكين سبيل المحبّة الذي هو منذ الآن حجٌّ إلى الوحدة.

بعد الخطى الجبارة التي قطعها البابا بولس السادس، أردتُ أن تُتابع المسيرة في سبيل التعارف المتبادل في المحبّة. إني أستطيع أن أعبّر عن الفرح العميق الذي ولّده فيّ اللقاء الأخويّ مع العديد من رؤساء أو ممثّلي الكنائس والجماعات الكنسيّة، عبر هذه السنوات. لقد تقاسمنا سويّةً الشواغل والتوقّعات، معاً توسّلنا الاتّحاد بين كنائسنا والسلام للعالم. أحسسنا بعظيم مسؤوليتنا عن الخير العام، ليس فقط بصفتنا الفرديّة، ولكن باسم المسيحيّين الذين أقامنا الربّ عليهم رعاةً. ولقد بلغ أحياناً كرسيّ رومة النداءات الملحّة الصادرة عن كنائس أخرى هدّدَها أو نزل بها العنف والظلم. لها جميعاً، حاولنا أن نفتح قلبنا. ومن أجلها، وحالما أمكننا ذلك، رفع أسقف رومة الصوت عالياً، حتى يصغي الناس ذوو الإرادة الصالحة إلى نداء إخوةٍ لنا يتألمون.

“في عداد الخطايا التي تتطلّب جهداً أكبر للندامة والتوبة، يجب طبعاً إدراج تلك التي نالت من الوحدة التي أرادها الله لشعبه. خلال السنوات الألف المشرفة على نهايتها، أكثر منها في الألف الأول، عرفت الشركة الكنسيّة – “بذنب فردٍ أحياناً من هذا الفريق أو ذاك” (36) – تمزّقات مؤلمةً تناقض صراحةً إرادة السيدّ المسيح وتشكّل للعالم سبب شكّ. إن خطايا الماضي هذه، لا تزال – ويا للأسف! _ ترمي بثقلها، وتهدّد، حتى الساعة الحاضرة كأنها مدعاة شك للعالم. فمن الضروري أن نستغفر عنها، ملتمسين بقوّة غفران المسيح” (37).

إن جُرم انقسامنا لجسيمٌ جدّاً: إني أشعر بحاجة ازدياد استعدادنا المشترك في أن نلبّي دعوة الروح إلينا، فنتوبَ ونقبل الآخر ونعترف به في احترامٍ أخويّ، قادرين على استقصاء كل تجربةٍ للانغلاق. وإنّا نشعر بضرورة تعدّي درجة الشركة التي بلغنا إليها حتى الآن.

18- كل يوم، تلحُّ في داخلي الرغبة في أن أعاود السير في تاريخ الكنائس، لأسطّر أخيراً تاريخاً لوحدتنا وأعود هكذا إلى القوت، غداة موت الرب يسوع وقيامته من بين الأموات، الذي فيه عمّ الإنجيل الثقافات الأكثر تنوّعاً، وبدأ تبادلٌ ولا أعمق، تشهد عليه حتى اليوم ليترجيات الكنائس. وبالرغم من أن رسائل الرسل (راجع 2 كو 9 / 11 – 14) والآباء (38) لا تخلو من مصاعب وتباينات، إلاّ أنها تكشف عن عُريّ وثيقة وأخويّة تجمع بين الكنائس في ملء شركة في الإيمان وفي احترام للخصائص والهويّات.

إن الاختبار المشترك للشهادة، والتأمل في أعمال شهداء كل كنيسة، والمشاركة في تعليم هذا العدد الوفير من معلّمي الإيمان القديسين، وطّدت في تبادلات ومقاسماتٍ عميقة، هذا الشعور الرائع بالوحدة (39). إن التوسّع في العديد من اختبارات الحياة الكنسية لم يكن ليمنع المسيحيّين، من خلال علاقاتٍ متبادلة، من استمرار اليقين بأن يشعروا كأنهم في كنيستهم الخاصة، وهم في أية كنيسة أخرى؛ لأنه من جميع الكنائس كانت ترتفع، في تنوّع عجيبٍ للغات واللهجات، آيات التسبيح للآب الواحد، بالابن، وفي الروح القدس؛ جميعها كانت متحدةً للاحتفال بالإفخارستيا، قلب الجماعة ومثالها، ليس فقط في ما يخصّ الروحانيّة أو الحياة الخلُقية، بل أيضاً لبُنية الكنيسة نفسها، في تنوّع المناصب والخدمات، تحت سلطة الأسقف، خليفة الرسل (40). إن المجامع الأولى تعتبر شهادةً بليغةً للوحدة القائمة في التنوّع (41).

وحتى عندما تفاقمت بعض الخلافات العقائدية وقد تأجّجت بضغطٍ من عوامل سياسية وثقافية – وتسبّبت في عواقب أليمة طالت العلاقات بين الكنائس، ظلَّ نشيطاً الجهد في توسّل وحدة الكنيسة وإذكائها. وفي التبادل الأول للحوار المسكونيّ، سمح لنا الروح القدس أن نتأيد في الإيمان المشترك، الامتداد التام للكرازة الرسولية، فنحمد الله على ذلك من كل قلبنا (42). ولَئن ظهرت، ببطءٍ، منذ القرون الأولى للمسيحية، تناقضاتٌ داخل جسم الكنيسة، فإنه لا يسعنا أن ننسى أنه، خلال الألف الأول، لم تنفصم عُرى الوحدة بين رومة والقسطنطينية، بالرغم من المصاعب.

لقد عرفنا أكثر فأكثر أن ما استطاع تمزيق نسيج الوحدة لم يكن مجرّد حادثٍ تاريخي أو قضية صدارة بحث، إنما كان تباعداً تدريجياً، بحيث إن اختلاف الآخر لم يُعتبر غنىً مشتركاً بل عدم تجانس. وحتى عندما عرف الألف الثاني تصلّباً في النزاع والفرقة، وتطوّراً أكثر فأكثر الجهل المتبادل والأحكام المسبقة، لم تنقطع لذلك اللقاءات البنّاءة ما بين رؤساء كنائس راغبين في أن يعزّووا العلاقات ويسهلّوا التبادلات؛ كما أنه توفّر العمل الإلهي من قبل رجالٍ ونساءٍ رأوا في التعارض خطيئة جسيمة وتاقوا بشغفٍ إلى الوحدة والمحبّة فحاولوا بشتّى الطرق أن يُذكوا البحث عن الشركة بالصلاة والدرس والتفكير واللقاءات المفتوحة والوديّة (43). كل ذلك الجهد الجدير بالثناء الذي أدّى إلى تبّصر المجمع الفاتيكاني الثاني وإلى ما أراده كل من البابا بولس السادس والبطريرك المسكوني اثناغوراس الأول، عندما أعلنا رفع الحرمات التي كانت قد تبودلت عام 1054. كل ذلك يشكّل نوعاً من رمز (44).

19- على أثر الأحداث الأخيرة التي عصفت بأوروبا الوسطى والشرقيّة عرف طريق المحبّة أوقاتاً جديدةً صعبة. ففي الوقت الذي تنفتح فيه آفاقٌ جديدة وآمالٌ في حريّة أوسع، يتبادل نظرات ريبةٍ وخوفٍ أخوة في المسيح تعرّضوا بالأمسٍ معاً للاضطهاد: أليس في ذلك خطرٌ جديدٌ وجسيمٌ للخطيئة، علينا جميعاً أن نحاول التغلّب عليه بكل قوانا، إذا ما أردنا أن الشعوب التي تبحث عن إله المحبّة تستطيع أن تجده بسهولة، بدلاً من أن تشكّكها مجدّداً شقاقاتُنا وتعارضاتُنا؟

بداعي يوم الجمعة العظيم المقدّس (994)، عندما بعث قداسة بطريرك القسطنطينية برتلماوس الأول بهديّة لكنيسة رومة، أعني تأملاً في “درب الصليب”، أردتُ أن أذكّر بتلك الشركة في الاختبار الحديث للاستشهاد، قائلاً: “نحن متّحدون بالشهداء بين رومة و”تلّة الصلبان” وجزر سولوفييسكي والعديد من معتقلات الإبادة. نحن متّحدون أمام لوحة خلفيّة من الشهداء، فلا نستطيع ألاّ نكون متّحدين” (45).

لا بدَّ إذن من أن نعيَ تلك المسؤولية الباهظة: فاليوم يمكننا أن نشارك في إعلان الملكوت أو أن نتلّبس خطيئة انقساماتٍ جديدة. والربَّ نسأل أن يشرّع قلوبنا، ويهديَ أرواحنا ويلهمنا خطواتٍ عمليّةً جريئةً قادرةً، عند اللزوم، على أن تتغلّب على التفاهات، والتنازلات الرخيصة أو السبل المسدودة.

إذا الذي يريد أن يكون أولاً مدعوٌّ إلى أن يكون للجميع عبداً، فلسوف نرى حينئذٍ أوليّة المحبّة تنمو بفضل شجاعة هذه المحبة. إني أسأله تعالى أن يلهمنا، قبل الكل، لي ولأساقفة الكنيسة الكاثوليكية، أعمالاً حسيّة تعبّر عن هذا اليقين الداخليّ. ولا يستوجب ذلك إلاّ أعمق ما في طبيعة الكنيسة. كل مرّة نحتفل بالإفخارستيا، سرّ الشركة، نجد في الجسد وفي الدم الموزَّعين السرَّ والدعوة إلى وحدتنا (46).

كيف يمكن العالم أن يصدّقنا كليّاً إذا ما تقدّمنا أمام الإفخارستيا ونحن على انقسام، وإذا لم يكن باستطاعتنا أن نحيا المشاركة في الربّ الأوحد الذي دُعينا إلى إعلانه للعالم؟ أمام أقصائنا المتبادل عن الإفخارستيا نشعر بمسكنتنا وبضرورة بذل الجهود الممكنة لكي يأتي اليوم الذي نتقاسم فيه معاً الخبز الواحد والكأس الواحدة (47) حينئذٍ تعود الإفخارستيا وتبدو بجلاءٍ كتنبّوءٍ عن الملكوت، ويتردّد بحقيقةٍ ساطعة صدى الكلمات التالية المأخوذة من صلاةٍ إفخارستية عريقةٍ في القدم: “كما أنّ هذا الخبز الذي كُسر، كان منثوراً على التلال ثم جُمع، فأصبح خبزاً واحداً، كذلك فلتجتمع كنيستك من أطراف الأرض في ملكوتك” (48).

اختبارات وحدةٍ

20- هناك مناسباتٌ ترتدي معنىً خاصّاً تشجّعنا على توجيه فكرنا، بحنان واحترام، نحو الكنائس الشرقية: منها، قبل كل شيء، كما أوردنا سابقاً، مئويّة الرسالة “كرامة الشرقّيين” الرسولية. من هنا انطلق السبيل الذي أدّى، ما بين سبلٍ أخرى، إلى تأسيس “مجمع الكنائس الشرقية” (49)، العام 1917، و”المعهد الحبريّ الشرقيّ” (50) بأمر من البابا بندكتوس الخامس عشر. ولاحقاً، في الخامس من حزيران 1960، أسّس البابا يوحنا الثالث والعشرون “أمانة سرّ إنعاش وحدة المسيحييّن” (51). ومؤخراً، في 18 من تشرين الأول 1990، أصدرتُ “مجموعة قوانين الكنائس الشرقية” (52)، بغية الحفاظ على الطابع المميَّز للتراث الشرقيّ وإنمائه.

تلك علامات لموقف اعتبرته كنيسة رومة على الدوام كجزءٍ من المهمّة التي عهد فيها يسوع المسيح إلى الرسول بطرس: ثبّت إخوتك في الإيمان والوحدة (راجع لو 22 / 32). إن محاولات الماضي كانت تحدُّها ذهنيّة ذلك العصر، وحتى طريقة فهم الحقائق عن الكنيسة. ولكن أريد أن أؤكد هنا أن هذا الالتزام يعود في جذوره إلى اقتناع بطرس (راجع متى 16 / 17 – 19) بأن يتجنّد لخدمة كنيسة واحدةٍ في المحبّة. “إن مهمة البابا تقوم بأن يبحث بلا كللٍ عن سبلٍ تسمح بتوطيد الوحدة. فيجب ألاّ يصطنع عوائق، بل على العكس أن يشقّ السبُل. فليس في ذلك أيّ تناقض مع الرسالة التي أناطها يسوع ببطرس، إذ قال له : ثبّت إخوتك (لوقا 22 / 32). وعلى كلٍّ فإنه من المعبّر أن يكون السيّد المسيح قد تفوّه بهذه الكلمات قبيل أن ينكره بطرس. كما لو أن السيّد نفسه أراد أن يقول له: “تذكّر أنك أنت أيضاً ضعيف، أنك أنت أيضاً بحاجة دائمة إلى التوبة. لن تستطيع أن تثبّت الآخرين ما لم تتيقّن من ضعفك. أوكل إليك مهمّة الشهادة للحقيقة، حقيقة الله الرائعة، الموحى بها لخلاص الإنسان. لكن هذه الحقيقة لا يمكن أن يُنادي بها وأن يُبلغ إليها إلاّ بالمحبّة”. علينا دوماً أن نعتصم بالحقّ في المحبة (راجع أف 4 / 15)” (53).

إنّا نعرف اليوم أنّ الوحدة لا يمكن أن تتحقّق بمحبّة الله إلاّ إذا أرادت الكنائس ذلك معاً، في الاحترام التامّ للتقاليد الفردية وضرورة استقلالها. إنا نعرف أن ذلك لا يمكن أن يتحقّق إلاّ انطلاقاً من محبّة كنائس تشعر أنها مدعوّة لأن تُظهر، على الدوام أكثر، كنيسة المسيح الواحدة، المولودةً من عمادٍ واحد، وإفخارستيا واحدة، كنائس تريد أن تكون كنائس شقيقة (54).

وكما أتيح لي أن أعلن ذلك، “فإن كنيسة المسيح واحدة؛ وإن كانت هناك شقاقات، فعلينا أن نتجاوزها. أما الكنيسة فهي واحدة، وكنيسة المسيح بين الشرق والغرب لا يمكن إلاّ أن تكون واحدة، واحدة ومتّحدة” (55).

يظهر في الحقيقة، في نظر العالم الحاضر، أن اتحاداً حقيقياً لا يمكن عقده إلاّ في احترامٍ كاملٍ لكرامة الآخرين، دون الأخذ بعين الاعتبار أم مجمل العُرف والعادات في الكنيسة اللاتينيّة يمكن أن تكون أكمل وأصلح لإثبات ملء كمال العقيدة الفضلى؛ وأن مثل هذا الاتحاد يجب أن يسبقه وعيٌ للشركة يتغلغل في الكنيسة جمماء ولا يقتصر على اتفاقٍ على صعيد القمة. إنّا اليوم لمتيقّنون – وهذا ما تأكد مراراً عديدة – أن الوحدة ستتمّ بالطريقة وفي الوقت اللذين يريدهما الرب، وأنها ستتطلّب رفداً من الشعور والحبّ الخلاّق، لربّما يتعدّى الأشكال التي عهدناها على مدى التاريخ (56).

21- إن الكنائس الشرقيّة التي دخلت في ملء الشركة مع كنيسة رومة هذه أرادت أن تكون إفصاحاً عن ذاك الاهتمام، عُبّر عنه طبقاً لمقدار نضج الوعي الكنسيّ في تلك الحقبة (57). بدخولها في الشركة مع رومة، لم يخطر البتّة على بالها أن تتنكّر للأمانة لتقليدها الذي شهدت له عبر القرون، وغالباً بسفك الدم. وإذا ما طرأت أحياناً، في علاقاتها مع الكنائس الأرثوذكسية، سوء تفاهم وتناقضات علنيّة، فإنّا نعلم جميعاً أنه يجب علينا أن نبتهل بلا انقطاع إلى الرحمة الإلهية، ونتوسّل قلباً جديداً قادراً على المصالحة، يتعالى عن كلّ ضررٍ أُذقناه أو أَلحقناه.

لقد أُعلن تكراراً ومراراً أن الوحدة التي سبق وتمّت بين الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية وكنيسة رومة يجب ألاّ تولّد عندها انتقاصاً لوعي أصالتها الحقّة وابتكارها (58). وحيثما حصل ذلك، عمل المجمع الفاتيكاني الثاني على تحريضها لتعود فتكتشف كلياً هويّتها، إذ إن تلك الكنائس “من حقّها وواجبها… أن تحكم نفسها طبقاً لأنظمتها الخاصة بها. ذلك بأن هذه الأنظمة هي عريقة في القدم، وهي أكثر تلاؤماً مع عادات المؤمنين المنتمين إليها، وأكثر فعاليّةً لتضمن للنفوس نفعاً جزيلاً” (59).

تحمل هذه الكنائس في الجسد جرحاً رهيباً، لأن ملء الشركة مع الكنائس الشرقيّة الأرثوذكسية التي تتقاسم وإياها تراث الآباء الواحد، لا يمكن بعد أن يتحقّق. فلا بدّ من توبةٍ دائمة وشاملة، حتى تبادر بحزمٍ واندفاع إلى تفاهم متبادل. والتوبة نفسها مطلوبة، على حدّ سواء، من الكنيسة اللاتينية، كي تحترم وتقدّر كلياً كرامة الشرقّيين وتتقبّل بعرفان جميلٍ الثروات الروحيّة التي تكتنزها الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية لصالح الشركة الكاثوليكية الجامعة (60)؛ ولكي تُظهر، بطريقةٍ حسية، وأكثر ممّا في الماضي، تقديرها وإعجابها بالشرق المسيحيّ، وكم أنها تعتبر جوهريةً مساهمة هذا الشرق كي نحيا كلياً شموليّة الكنيسة.

التلاقي والتعارف والعمل معاً

22- أتمنّى بشدّة أن تدوّي اليوم من شفاه مسيحيّي الغرب، بشأن إخوتهم في الكنائس الشرقية، الكلمات التي وجّهها القديس بولس من الشرق إلى المؤمنين في كنيسة رومة: “أبدأ فأشكر لإلهي بيسوع المسيح من أجلكم جميعاً، أنّ إيمانكم يُشاد به في العالم كلّه” (رو 1 / 8). وحالاً بعد ذلك، أعلن رسول الأمم بحماسٍ عن رغبته: “فإني أشتاق أن أراكم لأفيدكم شيئاً من المواهب الروحية لتأييدكم، أو بالحريّ لنتعزّى معاً عندكم، بالإيمان المشترك في ما بيني وبينكم” (رو 1 / 11 – 12).

هذه هي إذن مرسومة، بطريقةٍ رائعة، ديناميكية التلاقي: إن معرفة ثروات إيمان الآخرين – التي حاولت التوّي أن أرسمها – تحثُّنا على تلاقٍ بين الإخوة دائم التّجدد وأكثر عمقاً، يكون تبادلاً مشتركاً حقيقياً وصريحاً. إنه تحريض يثيره الروح على الدوام، ويبدو أكثر إلحاحاً تماماً في الأوقات العصيبة للغاية.

23- وفوق ذلك، إني أعي تمام الوعي، أن بعض التوتّر القائم، في الوقت الراهن، بين كنيسة رومة وكنائس شرقيّة يجعل عسيراً وشاقاً السبيل إلى تقديرٍ متبادل بغية الشركة. ولقد جهد مراراً كرسيّ رومة في إصدار تعليمات تهدف إلى تعزيز السير المشترك لكلّ الكنائس في وقتٍ هو من أهمّ الأوقات لحياة العالم، بالأخصّ في أوروبا الشرقية، حيث أحداث مأساويّة تاريخية حالت غالباً، في السنوات الأخيرة، من أن تؤدّي الكنائس الشرقيّة كلياً رسالة التبشير التي كانت مع ذلك تعتبرها في غاية الأهميّة والإلحاح (61). واليوم تتيح لها أوضاعٌ تتّسم بحرية أكبر فرصاً متجدّدة، وإن كانت الوسائل المتوفّرة محدودةً بسبب أوضاع البلدان التي تعمل فيها. وأرغب في أن أؤكّد بشدّة أن جماعات الغرب مستعدةً لتسهّل في كل شيء – والبعض منها أخذ يعمل في هذا النحو – تعزيز وظيفة الخدمة (الذياكونيا) واضعةً في تصرّف تلك الكنائس الخبرة التي اكتسبتها، على مرّ السنوات، في ممارسةٍ أكثر حريّة للمحبّة. والويل لنا إذا كانت بحبوحة الواحد تولّد إذلالاً للآخر أو تنافسات عقيمة وشائفة!

في ما يخصّ جماعات الغرب، إنها ستأخذ على نفسها أن تتقاسم، عندما يتوفّر ذلك، مشاريع خدمة مع إخوتهم في كنائس الشرق، أو أن تسهم في تحقيق ما تقوم به من خدمات لشعوبها. ومهما يكن الأمر، فإنّ جماعات الغرب لن تسلك أبداً، في مناطق الحضور المشترك، سلوكاً يلاحَظ فيه أي قلّة احترام للجهود الحقيقية التي تسعى كنائس الشرق إلى تحقيقها، مستدعيةً منا أعظم الاعتبار، بقدر ما الوسائل واهنة.

إن القيام بأعمال محبّةٍ مشتركة، بعضنا لبعضٍ، ومعاً للأشخاص المحتاجين، ليستبين كأبلغ عمل مباشر. والامتناع عن ذلك، أو القيام بشهادة مضادةً لسوف يحمل الذين يراقبوننا على الاعتقاد بأن كل الالتزام تقارب ما بين الكنائس في المحبّة ليس إلا صيغة مبهمة لا اقتناع فيها ولا نتيجة حسيّة.

إن نداء السيّد المسيح للعمل بكلّ الوسائل الممكنة كي يشهد معاً بإيمانهم جميع المؤمنين بالمسيح، يظهر لي أساسيّاً، بالأخصّ في المناطق التي يعيش فيها معاً بكثافةٍ أبناء الكنيسة الكاثوليكية – لاتين وشرقيّون – وأبناء الكنائس الأرثوذكسية. فبعد الاستشهاد المشترك الذي قاسوه من أجل المسيح، تحت وطأة أنظمةٍ ملحدة، آن الأوان أن يتحملّوا الآلام، عند الضرورة، لئلاّ يتقاعسوا أبداً عن الشهادة للمحبّة بين المسيحيّين، لأنه وإن أسلمنا جسدنا ليُحرق، ولم تكن فينا المحبّة، فهذا لا ينفع شيئاً (راجع 1 كو 13 / 13). علينا أن نبتهل بحرارةٍ إلى الرب كي يليّن أفكارنا وقلوبنا ويمنحنا نعمة الصبر والوداعة.

24- أظن أن إحدى الوسائل الهامة للنموّ في التفاهم المتبادل وفي الوحدة يقوم، بالتأكيد، على التعمّق في المعرفة المتبادلة. إن أبناء الكنيسة الكاثوليكية باتوا يعرفون السبُل التي أشار إليها الكرسيّ الرسولي للبلوغ إلى هذا الهدف:

– التعرّف إلى ليترجيّا الكنائس الشرقية (62)؛

– التعمّق في معرفة التقاليد الروحانية لآباء الشرق المسيحيّ وملافنته (63)؛

– التمثل بالكنائس الشرقية في ما يخصّ انثقاف الدعوة الإنجيلية؛

– محاربة التوتّر ما بين اللاتين والشرقيّين وتعزيز الحوار ما بين الكاثوليك والأرثوذكس؛

– في المعاهد المتخصّصة في علوم الشرق المسيحيّ، تنشئة لاهوتيّين وليترجيّين ومؤرخين وقانونيّين يستطيعون أن ينشروا بدورهم معرفة الكنائس الشرقية؛

– في الإكليريكيّات ومعاهد اللاهوت، تقديم تعليم مناسب عن تلك الموادّ، يتوجّه بالأخصّ إلى كهنة المستقبل (64).

تلك هي دائماً دلائل بالغة الواقعيّة أودّ التركيز عليها.

25- علاوةً على المعرفة، أرى أن الارتياد المتبادل بالغ الأهمية. وفي هذا الشأن أتمنّى أن تحقّق الأديار جهداً مرموقاً، خاصةً بسبب الدور الفريد الذي تلعبه الحياة الرهبانية، في حضن الكنائس، والعديد من النقاط التي تربط الاختبار الرهباني، وبالتالي الشعور الروحاني، في كلٍّ من الشرق والغرب. وهناك شكلٌ آخر للتلاقي يقوم على استقبال أساتذة وطلاّب أرثوذكس في الجامعات الحبريّة أو المعاهد الكاثوليكية الأخرى. ولسوف نتابع الجهد كي يتوسع مثل هذا الاستقبال. وليبارك الرب أيضاً إنشاء وتعزيز أماكن معدّة بالضبط لضيافة إخوةٍ لنا من الشرق، أيضاً في مدينة رومة، التي تحفظ ذكرى حيةً ومشتركة لهامتيّ الرسل والعديد من الشهداء.

إنه لمهمّ أن تُلزِمَ مبادرات اللقاء والتبادل، بهذه الطريقة وتحت أشكال أوسع ما يمكن الجماعات الكنسيّة: إنّا نعرف مثلاً كم يمكن أن تتبيّن إيجابية مبادرات الاتصال ما بين الرعايا، “المتوأمة” نوعاً ما، بغية الإغناء الثقافي والروحاني.

وأقدر حقَّ قدرها مبادراتٍ الحجّ المشتركة إلى أماكن اعتلنت فيها القداسة بنوع خاص، تخليداً لذكرى رجال ونساءٍ أغنوا الكنيسة، في كل وقت، بذبيحة حياتهم. وفي هذا المعنى، إن البلوغ إلى اعترافٍ مشتركٍ لقداسة مسيحييّن سفكوا دماءَهم ذوداً عن الإيمان الواحد بالمسيح، في العقود الأخيرة وبالأخصّ في بلدان أوروبا الشرقية، يشكل إنجازاً بليغ المعنى.

26- وأوجّه فكراً خاصّاً إلى مناطق الانتشار حيث يعيش، وسط أكثرية لاتينية، العديد من المؤمنين الذين هجروا وطنهم الأم. إن هذه الأماكن حيث تسهُل الاتصالات الهادئة الصافية، ضمن جماعة متعدّدة الانتماءات، يمكنها أن تهيّئ المناخ الأفضل لتحسين وتعزيز المشاركة ما بين الكنائس في تثقيف كهنة الغد، والمشاريع الراعوية والخيرية، وأيضاً لخدمة بلاد منشأ الشرقيّين.

إني أوصي بالأخصّ الأساقفة اللاتين في هذه البلدان أن يدرسوا باهتمام ويتفّهموا كلياً ويطبّقوا بأمانة الإرشادات والمبادئ التي يصدرها الكرسي الرسولي عن التعاون المسكونيّ (65) وعن الاهتمام الراعويّ بمؤمني الكنائس الشرقية الكاثوليكية، بالأخصّ عندما يكون هؤلاء محرومين من سلطة كنسيّة خاصّة.

وإني أدعو الأحبار والإكليرس الشرقيّ الكاثوليكي إلى التعاون الوثيق مع الأساقفة اللاتين، سعياً وراء رعاية ناجعة غير متجزئة، بالأخصّ عندما تنبسط صلاحيتهم على مناطق شاسعة جداً يؤدي فيها انعدام الاتصال إلى العزلة. ولن يهمل الأحبار الشرقيون الكاثوليك أية وسيلة لخلق جوٍّ من الأخوة والتقدير الصادق والمتبادل والتعاون مع إخوةٍ لهم في كنائس لا تربطنا بهم بعد ملء الشركة، وبالأخص نحو الذين يشاركونهم التقليد الكنسيّ الواحد.

وحيث في بلدان الغرب لا يتوفّر بعد كهنة شرقيّون يخدمون مؤمني الكنائس الشرقية الكاثوليكية، فليجتهدون الأساقفة اللاتين ومعاونوهم لينمو عند هؤلاء المؤمنين وعي تقليدهم الخاص ومعرفته، وليُدعوا للمشاركة بجدٍّ، بما يقدّمون من مساهمة مميَّزة، في إنماء الجماعة المسيحيّة.

27- أما في ما يخصّ الحياة الرهبانية، وذلك نظراً، إلى أهميتّها للمسيحية في الشرق، نرغب في أن تعادو الازدهار في الكنائس الشرقية، وان يشجَّع كل الذين يشعرون أنهم مدعوّون إلى العمل على هذا الازدهار (66). هناك في الواقع رباط ضمنيّ وجوهري بين الصلاة الليترجية والتقليد الروحاني والحياة الرهبانية في الشرق. لذلك بالضبط، فإن عودةً إلى الحياة الرهبانية ملائمة التنظيم ومبرَّرة الأسباب يمكنها أن تعود على الجميع بالخير وتعود إلى ازدهار كنسيّ حقيقيّ. ولا يُطنّنَّ أن في ذلك انتقاصاً لفعالية الخدمة الراعوية، بل على العكس من ذلك فسيدعمها مثل هذه الروحانية الناشطة فتستعيد مكانتها الفضلى. هذا التمنيّ يعني أيضاً مناطق الانتشار الشرقي، حيث حضور أديرةٍ شرقية يمدّ بالدعم الراسخ الكنائس الشرقية في تلك البلدان، ويؤمن لمسيحيّ الغرب، مساهمةً ثمينةً في حياتهم الروحية.

معاً نسير نحو “نور الشرق”

28- في ختام هذه الرسالة، أنتقل بالفكر نحو إخوتي الأحبّاء البطاركة والأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات في الكنائس الشرقية.

على عتبة الألف الثالث، نرغب في أن نبلّغ كراسينا صراخ البشر الذين تسحقهم وطأة تهديدات خطيرة، ويتمنّون مع ذلك، لربّما لا شعورياً، أن يعرفوا تاريخ المحبّة الذي أراده الله تعالى. هؤلاء البشر يشعرون أن شعاع نورٍ، إذا ما التُقط، يمكن بعد أن يبيد الظلمات عن أفق حنان الآب.

يا مريم، “يا أمّ النَّجم الذي لا يغيب” (67)، يا سنى النهار السرّيّ (68)، “يا مشرق شمس المجد” (69)، أظهري لنا نور الشرق.

كل يوم، من الشرق، تبزغ شمس الرجاء، النور الذي يعيد الحياة إلى الجنس البشري. ومن الشرق، وفقاً لصورة جميلة، سيعود مخلّصنا (راجع متى 14 / 17).

إن رجال الشرق ونساءَه لنا علاماتٌ من السيّد الربّ الذي سيأتي. لا يمكننا أن ننساهم، ليس فقط لأنّا نحبَّهم كإخوةٍ لنا وأخوات افتداهم الرب الواحد، بل لأن الحنين المقدس إلى قرونٍ عشنا فيها ملء الشركة في الإيمان والمحبّة يحثّنا، ويبكّتنا على خطايانا وعدم تفهّمنا المتبادلة: فلقد حرمنا العالم من شهادةٍ مشتركة كان بالإمكان أن توفر العديد من المآسي أو حتى أن تبدّل مجرى التاريخ.

إنّا نقاسي الآلام من أنّا لا نستطيع بعد أن نشترك في إفخارستيا واحدة. وعند أفول الألف الثاني، وفيما أنظارنا تتطلّع بجملتها إلى الشمس الشارق، نجد الأفول والشروق بعرفان جميل لامعين مسار نظرنا وقلبنا.

إن صدى الإنجيل، الكلمة التي لا تخيّب الأمل، لا يزال يصدح بشدّة، لا يخفته فقط إلاّ انقسامنا: فالمسيح ينادي، لكن يصعب على الإنسان أن يسمع صوته لأنّا لم نتوصّل بعد إلى إطلاق كلماتٍ مُجمع عليها. لِنُصغينَّ معاً إلى توسّلات البشر الذين يرغبون في سماع كلمة الله بأكملها.

إن كلمات الغرب تُعوزها كلمات الشرق حتى تكشف كلمة الله دوماً عن غناها الذي لا يُسبر غوره. إن كلماتنا سوف تلتقي، وإلى الأبد، في أورشليم العلوية. ولكن نود ونريد أن يُسبّق ذاك اللقاء، في الكنيسة المقدسة التي ما زالت سائرةً نحو كمال الملكوت.

والله نسأل أن يقصّر الزمن والمسافة. وليسمح لنا، قريباً بل قريباً جداً، المسيح، نور الشرق، أن نكتشف أنّا كنّا، بالحقيقة، بالرغم من قرون تباعدٍ عديدة، قريبين جداً بعضنا من بعض؛ لأنّا معاً، ولربّما بدون علم منا، كنّا نسير نحو الرب الأوحد، وإذن بعضنا نحو البعض الآخر.

وليتمكّن إنسان الألف الثالث أن يستفيد من ذاك الاكتشاف، الذي يُبلغ إليه بإجماع الكلمة، وإذن بمصداقيّتها الكاملة، يُعلنها إخوة متحابّون يشكرون لبعضهم بعضاً الثروات التي تبادلوا تقديمها.

وهكذا يسعُنا أن نتقدّم إليه تعالى وقد تطهرّت أيدينا بالمصالحة، فيما البشر ينعمون بسبب جديدٍ يحملهم على الإيمان والرجاء.

وبهذه الأماني أمنحكم جميعاً بركتي.

أعطي في الفاتيكان، في الثاني من أيار 1995، في ذكرى القديس أثناسيوس، رئيس الأساقفة وملفان الكنيسة، في السنة السابعة عشرة لحبريّتنا.

يوحنا بولس الثاني

الحواشي:

1) راجع Leonis XIII Acta, 14 (1894), 358 – 370 يذكّر الحبر الأعظم بالتقدير والمساعدة الحسيّة اللذين خص بهما الكرسي الرسولي الكنائس الشرقية وبالإرادة في الحفاظ على خصائصها. راجع أيضاً: Lettre Apost. Praeclara gratulationis (20 juin 1894), L.c., 195 – 214; Encycl. Christi nomen (24 décembre 1894), L.c., 405 – 409.

2) راجع أعمال المجمع الفاتيكاني الثاني، القرار المجمعي “في الكنائس الشرقية الكاثوليكية” (Orientalium Ecclesiarum) ، الرقم 1؛ القرار المجمعي “الحركة المسكونية” (Unitatis Redintegratio)، الرقم 17

3) في هذا الصدد، أشار القديس أوغسطينوس قائلاً: أين بدأت الكنيسة؟ – في أورشليم. راجع: In Epistulam Ioannis, 2: PL 35, 1990.

4) راجع أعمال المجمع الفاتيكاني الثاني، الدستور العقائدي “الكنيسة” (Lumen Gentium)، الرقم 23؛ “الحركة المسكونية”، الرقم 14

5) “الحركة المسكونية”، الرقم 4

6) راجع: Lettre apost. Egregiae virtutis (3 décembre 1980): AAS 73 (1981), 258 – 262; Encyclique Slavorum apostolic (2 juin 1985), nn. 12 – 14: AAS 77 (1985), 792 – 796.

7) تأمل الحبر الأعظم في ختام درب الصليب، يوم الجمعة العظيمة (الأول من نيسان 1994)، الرقم 3: AAS 87 (1995), p. 88.

8) “الحركة المسكونية” الأرقام 14 – 18

9)

8) “الحركة المسكونية” الأرقام 14 – 18

9) خطاب أمام مجمع الكرادلة الاستثنائي (13 حزيران 1994): الأوسرفاتوري رومانو، 13 – 14 / 6 / 1994، ص 5

10) “الحركة المسكونية” الرقم 17

11) المرجع نفسه، الرقم 15

12) راجع: s. Irénée, Adv. Haer., V, 36, 2 : SCh 153/2, 461 ; s. Basile, Traité sur l’Esprit Saint, XV, 36 : PG 32, 132 ; XVII, 43, l.c. 148 ; XVIII, 47, l.c. 153.

13) راجع: s. Grégoire de Nysse, Grande catéchèse, XXXVII : PG 45, 97.

14) راجع: Adv. Haer., III, 2 : SCh 211/2, 121 ; III, 18, 7 ; III, 19, 1 ; IV, 20, 4 ; SCh 100/2, 635 ; IV, 33, 4. Voir Préf. SCh 153/2, 15.

15) بانتمائهم إلى السيد المسيح، يقول نيقولا كابازيلاس، “يصبح البشر آلهة وأبناء الله… فالتراب يُرفع إلى درجة من المجد عالية حتى ليصبح من ثم مساوياً في الكرامة والألوهة للطبيعة الإلهية، Nicolas Cabasilas, La vie dans le Christ, I : PG 150, 505.

16) s. Jean Damascène, Traité sur les images, I, 19 : PG 94, 1249.

17) البابا يوحنا بولس الثاني، الرسالة “أم الفادي” (25 آذار 1987)، الأرقام 31 – 34؛ “الحركة المسكونية” ، الرقم 15

18) راجع: s. Irénée, Adv. haer., II, 28, 3-6 ; s. Grégoire de Nysse, Vie de Moïse : PG 44, 377 ; s. Grégoire de Nazianze, Sur la sainte Pâque, or. XLV, 3 et s. : PG 36, 625-630.

19) “الحركة المسكونية”، الرقم 15

20) الرقم 9. راجع: AAS 77 (1985), 789 – 790

21) المرجع نفسه، 11، 791

22) المرجع نفسه، 21، 802 – 803

23) “الأقوال الإلهية تنمو مع القارئ” : s. Grégoire le Grand, In Ezechielem, I, VII, 8 : PL 76, 843.

24) راجع أعمال المجمع الفاتيكاني الثاني، الدستور العقائدي “الوحي الإلهي” (Dei Verbum)، الرقم 8

25) راجع: Commission théologique internationale, Interpretationis problema (octobre 1989), II, 1-2 : Enchiridion Vaticanum 11, p. 1717-1719

26) كان لسيرة أنطونيوس التي كتبها القديس أثناسيوس تأثير كبير في الغرب: PG 26, 835 – 977 . فلقد ذكرها القديس أوغسطينس في اعترافاته، 8 ، 6 (CSEL 33, 181 – 182) . أما ترجمات مؤلفات الآباء الشرقيين، ومنها قوانين القديس باسيليوس (PG 31, 889 – 1395): وتاريخ رهبان مصر (PG 65; 441 – 456): وأقوال آباء الصحراء: (PG 65, 72 – 440) فوسمت بطابعها الحياة الرهبانية في الغرب. Cf. s. Guillaume de Saint-Thierry, Epistula ad Fratres de Monte Dei : SCh 223, 130-384.

27) راجع مثلاً: s. Basile, Petites Règles : PG 31, 1079-1305 ; s. Jean Chrysostome, De la componction : PG 47, 391-422 ; Homélies sur Matthieu, hom. XV, 3 : PG 57, 225-228 ; s. Grégoire de Nysse, Des Béatitudes, hom. 3 : PG 44, 1219-1232.

28) Nicolas Cabasilas, La vie dans le Christ, IV : PG 150, 584-585 ; Cyrille d’Alexandrie, Traité sur Jean, 11 : PG 74, 561 ; ibid., 12 ; s. Jean Chrysostome, Homélies sur Matthieu, hom. LXXXII, 5 : PG 58, 743-744.

29) Grégoire de Nazianze, Discours XXXIX : PG 36, 335-360.

30) راجع: Clément d’Alexandrie, Le Pédagogue, III, 1, 1 : SCh 158, 12.

31) إنا نجد في اختبارات القديسين أنطونيوس وباخوميوس، مثلاً، وفي شهادة إفغريوس البنطيّ خير دليل على ذلك. راجع: s. Athanase, Vie d’Antoine, 15 : PG 26, 865 ; de s. Pakhôme, Les vies coptes de saint Pakhôme et ses successeurs, éd. L. Th. Lefort, Louvain 1943, p. 3 ; et le témoignage d’Évagre le Pontique, Traité pratique, 100 : SCh 171, 710.

32) البابا يوحنا بولس الثاني، عظة للرهبان والراهبات (2 شباط 1988)، الرقم 6: AAS 80, 1111

33) راجع قانون إيمان مجمع خلقيدونية: DS 301 – 302.

34) راجع: s. Irénée, Adv. haer., V, 16, 2 ; IV 33, 4 ; s. Athanase, Contra gentes, 2-3 et 34 : PG 25, 5-8 et 68-69 ; L’Incarnation du Verbe, 12-13 : SCh 18, 228-231.

35) الصمت، ويسمى باليونانية “هسيخيا” (Hesychia)، يشكل عنصراً أساسياً من عناصر الروحانية الرهبانية الشرقية. راجع في ذلك: Vie et dits des Pères du désert : PG 65, 72-456 ; Évagre le Pontique, Les fondements de la vie monastique : PG 40, 1252-1264.

36) “الحركة المسكونية”، الرقم 3

37) البابا يوحنا بولس الثاني، “إطلالة الألف الثالث” (10 / 11 / 1994)، الرقم 34: AAS 87 (1995), 26

38) راجع: s. Clément de Rome, Lettre aux Corinthiens : Patres apostolici, éd. F. X. Funk, I, 60-144 ; s. Ignace d’Antioche, Lettres, op. cit., 172-252 ; s. Polycarpe, Lettre aux Philippiens, 268-282.

39) s. Irénée, Adv. haer., I, 10, 2: SCh 264 / 2, 158 -160

40) راجع أعمال المجمع الفاتياكاني الثاني، الدستور العقائدي “الكنيسة”، الرقم 26؛ الدستور الراعوي “الليترجيا المقدسة”، الرقم 41؛ القرار المجمعي “الحركة المسكونية”، الرقم 15

41) راجع يوحنا بولس الثاني: Lettre A Concilio Constantinopolitano I (25 mars 1981), 2 ; Lettre apost. Duodecim saeculum (4 décembre 1987), 2 et 4: AAS 80 (1988), 242, 243 – 244.

42) البابا يوحنا بولس الثاني، عظة في كنيسة القديس بولس، في حضرة ديمتريوس الأول، رئيس أساقفة القسطنطينية والبطريرك المسكوني (6 / 12 / 1987)، 3: AAS 80 (1998), 713 – 714.

43) راجع مثلاً: Anselme de Havelberg, Dialogi : PL 188, 1139-1248.

44) راجع “سفر المحبة”، الفاتيكان – الفنار (1958 – 1970)، رومة – اسطنبول، 1971، ص 278 – 295

45) تأمل في ختام درب الصليب، يوم الجمعة العظيم المقدس، الأول من نيسان 1994: AAS 87 (1995), 87.

46) راجع “كتاب الصلاة الروماني”، عيد الجسد، الصلاة على القرابين، وأيضاً الصلاة الإفخارستيا الثالثة؛ القديس باسيليوس، الأنافور الاسكندري، فرنكفورت، 1847، ص 68

47) البابا بولس السادس، رسالة إلى الميخيتاريست (8 / 9 / 1977).

48) الذيذاكية، 9 ، 4

49) Motu proprio Dei providentis (1 er mai 1917) : AAS 9 (1917), 529-531.

50) Motu proprio Orientis Catholicis (15 octobre 1917), AAS 9 (1917), 531 – 533

51) Motu proprio Superno Dei nutu (5 juin 1960) : AAS 52 (1960), 435-436.

52) Const. apost. Sacri canones (18 octobre 1990) : AAS 82 (1990), 1033-1044

53) Jean-Paul II, Entrer dans l’espérance, Paris 1994, p. 231

54) “الحركة المسكونية”، الرقم 14

55) تحية لأساتذة المعهد الحبري الشرقي (12 / 12 / 1993): الأوسرفاتوري رومانو، 13 – 14 / 12 / 1993، ص 4

56) المجمع الفاتيكاني الثاني، القرار المجمعي “الكنائس الشرقية الكاثوليكية”، الرقم 30

57) Jean-Paul II, Message Magnum baptismi donum (14 février 1988), 4: AAS 80 (1988), 991 – 992.

58) “الكنائس الشرقية الكاثوليكية”، الرقم 24

59) المرجع نفسه، الرقم 5

60) “الحركة المسكونية”، الرقم 17؛ يوحنا بولس الثاني، خطاب في مجمع الكرادلة الاستثنائي (13 حزيران 1994): الاوسرفاتوري رومانو، 13 – 14 / 6 / 94، ص 5

61) Jean-Paul II, Lettre aux évêques du continent européen (31 mai 1991). De plus, Les principes généraux et Normes pratiques pour coordonner l’évangélisation et l’engagement oecuménique de l’Église catholique en Russie et dans les autres pays de la CEI (publié par la Commission pontificale pour la Russie, le 1 er juin 1992).

62) Congr. pour l’Éducation catholique, Instr. In Ecclesiasticam futurorum (3 juin 1979), 48: Enchiridion Vaticanum 6, p. 1080.

63) Congr. pour l’Éducation catholique, Instr. Inspectis dierum (10 novembre 1989): AAS 82 (1990), 607 – 636.

64). Idem, Lettre circ. Eu égard au développement (6 janvier 1987), 9-14: l’Osservatore Romano, 16 avril 1987, p.6.

65) المجلس الحبري لتعزيز الوحدة بين المسيحيّين، دليل لتطبيق مبادئ الحركة المسكونية وقواعدها، الفاتيكان 1993، الفصل الخامس.

66) رسالة سينودس الأساقفة العادي السابع: “نداء إلى الرهبان والراهبات في الكنائس الشرقية” (27 / 10 / 1994): الأوسرفاتوري رومانو، 29 / 10 / 1994، ص 7

67) الأورولوغيون (أي كتاب السواعي)، نشيد الأكاتستوس للكلية القداسة والدة الإله، النشيد 9

68) المرجع نفسه.

69) الأورولوغيون، من قطع يوم الأحد باللحن الأول.

الموسوعة العربية المسيحية

Discussion about this post