عظات عن الغني و العازر – ج1

مقدمة

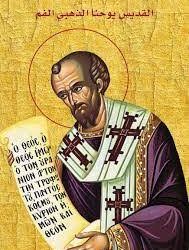

عاش القديس يوحنا الذهبي الفم وخدم وكرز في مراحل مصيرية من تاريخ الكنيسة المسيحية[1].

وُلد القديس يوحنا حوالي سنة 350م. في إنطاكية بسوريا، بعد فترة وجيزة من إرساء المسيحية كدين رسمي للإمبراطورية الرومانية على يد قسطنطين، في مدينة تتلاقى فيها الحضارة اليونانية مع الثقافات المختلفة للشرق.

وقد تأسست كنيسة إنطاكية على يد القديس بولس وزارها القديس بطرس، وتألقت بأسقفية القديس أغناطيوس لها (حامل الإله God-bearer) – استشهد عام 107م – وكانت إنطاكية تعتبر المدينة الثالثة للإمبراطورية الرومانية. وذلك حتى بزوغ مدينة القسطنطينية. وتعداد سكانها حوالي ثلاثمائة ألف نسمة معظمهم يونانيون، وأيضًا سوريون وفينيقيون ورومان ويهود وغيرهم.

وكان على المسيحية آنذاك أن تتنافس مع عدد من الديانات الأخرى، وأيضًا مع ما للعالم الدنيوي من جذب المسارح والملاهي وسباقات الخيل.

وشكلت الزلازل وغزوات الفرس خطر دائم على المدينة. وقد كانت مدينة إنطاكية مدينة مزدهرة بحكم موقعها بين الطرق التجارية، ويوجد بها عائلات غنية جدًا وعائلات فقيرة جدًا، ولكن الأغلبية كانت في وضع مالي جيد[2].

وكانا والدا القديس يوحنا مسيحيون ومن المواطنين البارزين (الأشراف). ولكن والده توفي وهو بعد طفل صغير؛ فكرست والدته أنثوسا نفسها لتنشئة ابنها وتزويده بكل التعاليم الدينية والأخلاقية الأساسية وقد تلقى القديس يوحنا تعليمه من الحضارة القديمة.

وكانت قراءاته تتضمن الكلاسيكيات العظيمة للوثنية اليونانية. ولم يتعلم أي لغة أخرى غير اللاتينية لغة المعاملات الرسمية للإمبراطورية، والسورية التي يتكلمها الأهالي المحليون. وكان معلمه ليبانيوس أشهر خطباء عصره. وكانت خطبه تجتذب أعدادًا كبيرة من حشود المستمعين، وقد أصبحت لعظات يوحنا فيما بعد نفس الاستقبال الجماهيري، وكان تعليمه الكلاسيكي يظهر أحيانًا كذكره للشعراء القدامى، مثل هوميوس، وكتلميحات عن الفلاسفة أمثال صولون وسقراط وديوجيه. أما في تعليمه الأخلاقي فإنه يمزج بين روحانية العهد الجديد وبين تعاليم ونواميس الذين نادوا بأن الفضيلة هي وحدها الخير الحقيقي والصلاح الوحيد، وأن الحكمة هي المصدر الوحيد للحرية الحقيقية والغنى الحقيقي.

ولم يكن العماد في القرن الرابع الميلادي معمولاً به بالضرورة في فترة الطفولة [بالرغم من الشواهد الكتابية على ضرورته في الطفولة المبكرة]، ففي هذا الوقت كان الآباء المسيحيون يتركون أطفالهم بين الموعوظين (طالبي العماد) حتى إذا ما بلغوا مرحلة البلوغ فإنهم يختارون هم بأنفسهم نوال المعمودية، فتُدرج أسمائهم بين المرشحين للمعمودية في الفصح المسيحي التالي، وتحت رعاية رئيس كنيسة إنطاكية المحبوب القديس مليتيوس.

نال يوحنا المعمودية وهو في حوالي العشرين من عمره، وبعد سنوات قليلة سيم قارئًا، وفي مدرسة إنطاكية التي كان يرأسها ديؤدور (أسقف طرسوس فيما بعد)، وجه القديس يوحنا كل اهتماماته للدراسات الدينية معطيًا الأولوية للإنجيل. ومن بين زملائه في مدرسة إنطاكية ثيؤدور (أسقف موبسويست فيما بعد).

هؤلاء الرجال أخذوا على عاتقهم تفسير الكتاب المقدس بالمنهج الأنطاكي مؤكدين على المعاني الحرفية والتاريخية للآيات، وفي حدود استخدموا المذهب الرمزي الذي أنشأه أوريجينوس ومفسري الإسكندرية.

تلميذ آخر من مدرسة إنطاكية هو نسطور الذي أُدين كهرطوقي في مجمع أفسس سنة 431م. وقد أَلقت إدانته الشكوك، وربما عدم الاستحقاق على أرثوذكسية ديؤدور وثيؤدور.

ولم يكن القديس يوحنا يهتم بتفاصيل المجادلات اللآهوتية، ولكنه كا يستخدم المذهب الأنطاكي (الحرفي – التاريخي) في التفسير ليرتقي بالسلوك المسيحي في الحياة.

ألحت أنثوسا والدة يوحنا عليه ألا يتركها، ويتجه للرهبنة طالما هي باقية على قيد الحياة.

اندفع يوحنا بعد وفاة والدته إلى حياة النسك مع إحدى الجماعات الرهبانية الناسكة بين التلال بجوار مدينة إنطاكية. وتحت إرشاد راهب سوري شيخ، قضى القديس يوحنا أربع سنوات في التدريب على حياة النسك. عندئذ اعتزل ليتوحَّد في مغارة منعزلة. ولكن بعد عامين ألزمته صرامته الشديدة في النسك بالعودة إلى إنطاكية – ربما هذا الوقت الذي قضاه في التأملات الروحية قد ساعده أن يكتشف موهبته الحقيقية كراعي ومعلم.

ففي العشرين سنة التالية خدم كنيسة إنطاكية كقارئ وشماس (دياكون) وكاهن.

ففي السنوات التي قضاها كقارئ وشماس (دياكون) تعرف على أهالي المدينة، وكان يقوم بعمله بالمشاركة في خدمة الأسرار الإلهية، وفي جمع وتوزيع الصدقات، ومساعدة وإرشاد الموعوظين (طالبي العماد). وقد تعرف من خلال خبرته على مدى معاناة الفقراء والمرضى، وكان يهاجم غطرسة الأغنياء.

وسنة 386م رسم فلافيان (الذي خلف مليتيوس كأسقف لأنطاكية) القديس يوحنا للكهنوت وعهد إليه القيام بالوعظ.

واعتاد الكاهن يوحنا أن يعظ يوم الأحد في القداس الإلهي، وفي بعض الأحيان في عشيات يوم السبت، وفي القداسات التي تقام في الأعياد المقدسة. كما اعتاد أن يعظ في الصوم الكبير كل يوم في العشية.

وقد كان جليًا وواضحًا حب الشعب له، وكانت لعظاته من الشهرة ما يفوق شهرة المسارح والملاهي والسباق، وغالبًا ما كانت جموع المستمعين تقاطعه أثناء العظة بالتصفيق. ولم يكفوا عن ذلك بالرغم من نصحه لهم بعدم ممارسة ذلك. وقد وجه اللوم للناس الذين يحضرون بداية القداس فقط ويغادرون بعد انتهاء العظة مع الموعوظين، فإنه لم يرد للمؤمنين أن يستعيضوا بسماع عظاته عن المشاركة في صلوات القداس الإلهي والأسرار المقدسة.

وكان الشعب يتوقع منه عظات طويلة وبليغة، فكان يؤدي هذا إلى إطالة وقت القداس ككل حتى ولو بحسب مقياس الطقس الأرثوذكسي.

وبجانب الوعظ وخدمة الأسرار المقدسة كان يوحنا يولي كل فرد في الشعب وبصفة شخصية اهتمامًا وإرشادًا روحيًا. يذكرهم ويحثهم على قراءة الإنجيل بانتظام.

وقد عرفنا من خلال بعض الأزمات العامة التي مرت كيف قاد مع الأسقف الشعب، وأيضًا في كثير من الأزمات الخاصة لمسوا مدى اهتمامه الرعوي. انتهت خدمة يوحنا الكهنوتية في إنطاكية نهاية مفاجئة عندما توفى القديس نكتاريوس بطريرك القسطنطينية سنة 397م.

فمن هنا كلفت بداية اقتحام يوحنا على غير إرادته في السياسة والأمور الإكليريكية والدنيوية في عاصمة الإمبراطورية، وأيضًا بداية متاعبه.

فقد اختطف من إنطاكية، خوفًا من أن تمنع جماهير الناس رحيله.

وسيم أسقفًا على القسطنيطينة سنة 398م. ولا نعرف بالتحديد مدى معارضته لهذا الأمر، ولكن يبدو أنه لم تُترك له فرصة الاختيار، وتقبلته جموع الشعب في القسطنطينية كما كان في إنطاكية. وكان عليه أن يواجه طموح بعض الأساقفة والحاشية والبلاط والإمبراطورة أفدوكسيا والبابا ثيؤفيلس الذي عأرض اختيار يوحنا لكرسي القسطنطينية، وأضمر له الضغينة.

وإذ كانت أفدوكسيا متربصة بيوحنا، فلما هاجمها (بأن) شاجب حياة البذخ والفجور التي تسلكها، كان هذا كافيًا لإرسال القديس يوحنا إلى النفي. ولكنه استمر في تشجيع المؤمنين برسائله عندما لم يصبح ممكنًا مخاطبتهم شخصيًا.

توفي القديس يوحنا في 14 سبتمبر سنة 407م. يمجد الله كل حين.

خلال فترة كهنوته في إنطاكية ألقى القديس يوحنا سلسلة من العظات عن مَثل لعازر والغني ربما سنة 388م أو 398م[3].

وقد بدأها في 2 يناير، مشيرًا إلى الاحتفالات الصاخبة للإله ساتورن في اليوم السابق لبداية السنة الجديدة. فبينما الاحتفالات والعربدة والسيرك مقامة، فإن جموع المؤمنين أعضاء الكنيسة كانوا يستمعون ليوحنا حاثًا إيّاهم أن يفعلوا كل الأشياء لمجد الله[4]،

وفي اليوم التالي عند عودتهم للكنيسة فإنه يقدم لهم هذا المثل، وفي مناسبتين متتاليتين ربما يوميّ السبت أو الأحد التاليين يستمر في عظته عن المثل. وفي مرة رابعة يقول لمستمعيه أنه كان سوف ينهي تفسير المثل لولا ضرورة عمل التمجيدات للشهداء القديس بابيلوس والقديس جوفينتوس والقديس مكسيمنوس[5].

يوم عيد القديس بابيلوس 24 يناير أي بعد حوالي ثلاثة أسابيع من عظته الأولى عن لعازر، ويوم تكريم جوفينتوس ومكسيمنوس، بعد ذلك بأيام قليلة. وفي مناسبة تالية بعد ذلك يختم القديس يوحنا المثل بالعظة الرابعة عنه.

وبعد ذلك بأسبوع تقريبًا يبدأ عظته الخامسة من سلسلة عظاته بقوله أنه يمكنه أن يقول المزيد عن هذا المثل. ولكن لكي لا يُتخم المستمعين فإنه سيناقش آية أخرى.

وفي عظته السادسة والسابعة أيضًا كان المثل مازال في ذهنه وأيضًا في ذهن مستمعيه.

وفيما بعد ربما في نفس السنة عندما ألقى عظته السادسة بعد حدوث الزلزال، فقد تراءى له أن هذا هو الوقت المناسب ليكلمهم عن حكم الله وعقابه وضرورة اختيار الطريق الصحيح في الحياة قبل فوات الأوان .

و بدأ عظته السابعة محذرًا هؤلاء الذين يرتادون حفلات السباق بالآية “ادخلوا من الباب الضيق” فقد جاء إلى ذهن الواعظ بسهولة لعازر والغني، الذي مر من الطريق الضيق والذي مر من الطريق الواسع على التوالي، فإن مثل لعازر والغني قد مكن القديس يوحنا من معالجة العديد من مواضيعه المفضلة وأولهم السؤال القديم لماذا نرى الأبرار في معاناة بينما الخطاة في رخاء؟ ويتبعه السؤال الافتراضي ماذا ينتظر الله منا؟ غني أو فقير، وبعبارة أشمل كيف ننال الخلاص؟

العظات الأربعة الأولى قد عالجت نصف آيات المثل جملة جملة وناقشت هذه الأسئلة أثناء ذلك .

ففي العظة الأولى:

يبحث القديس يوحنا في حياة لعازر والغني (لو 16: 19-21)، فإن المثل يتغاضى عن نوعية أخلاق كلا من الرجلين، ولهذا فإن القديس يوحنا يناقش ما هو الشيء الخطأ في حياة الترف وما هو الشيء الصالح في حياة الفقر.

هل كل الأغنياء يدانون وكل الفقراء يتبررون؟ كلا… بالرغم من أن الفقير لدية فرصة أفضل، فقد كان الذنب الأساسي للرجل الغني هو عدم إعطائه صدقات وإهماله واجبة في مساعدة جاره، بالإضافة إلى أنه أضر بسلامته هو الروحية، بطريقة حياته المتهاونة. وعلى الجانب الآخر فإن لعازر باحتماله بصبر وعدم تذمر قد استخدم معاناته وآلامه لحساب بنيانه الروحي.

ومع أن القديس يوحنا لا ينكر أن الفقر هو محنة أو بلية فإنه لا يقول شيئًا عن محاولة الخلاص منه، فإن كل اهتمامه منصبّ على السعادة الروحية وليست السعادة المادية. فإننا إذا أردنا أن ندخر لنا كنوزًا في السماء فيجب علينا أن نطيع وصية محبة جيراننا وأن نمارس البساطة التي تفي بأغراضنا لمنفعة نفوسنا.

وفي العظة الثانية:

ينتقل القديس يوحنا إلى موت كلا من الرجلين (لو 16: 22-24)، فالموت يبين من هو الغني الحقيقي ومن هو الفقير الحقيقي، فإن الرجل الذي كان يعيش وحيدًا أصبح يتلقى التكريم من الملائكة، والرجل الآخر فقد كل خدمة وأصبح يرقد وحيدًا في الهاوية.

فالقديس يوحنا لدية الكثير ليقوله عن الواجبات الإيجابية للأغنياء، فيجب عليهم أن يوقفوا ممتلكاتهم كمخازن للفقراء مشاركين لهم في غناهم بصرف النظر عن نوعية أخلاقيات هؤلاء المحتاجين. فإننا إذا أنفقنا أكثر مما ينبغي على أنفسنا نستحق جزاء اللصوص سارقي الأموال.

لا يقول القديس يوحنا أننا يجب أن نبيع كل الأشياء ونعطيها للفقراء، فهو يخاطب هؤلاء الذين لم يُدعوا للرهبنة ولكن عليهم أن يجدوا الأسلوب المسيحي للحياة في هذا العالم. وكغيره من الأباء أوضح القديس يوحنا أن الملكية الخاصة ليست فكرة مسيحية ولكنها تشريع قانوني. ولم تكن له ممتلكات خاصة بل كانت للجميع.

وفي عظة أخرى يذهب القديس يوحنا إلى أبعد من ذلك ويقترح العودة إلى ما كان مطبق أيام الرسل في أن كل شيء من ممتلكات المسيحيين يكون مشتركًا. ولكنه أيضًا يدرك أن سامعيه غير مستعدين لهذا التغيير الجذري حتى في داخل المجتمع المسيحي[6]،

وبالطبع ليس لمستمعيه من وسيلة لتغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي للإمبراطورية الرومانية، ونحن لا نتوقع من القديس يوحنا أن يقدم برنامجًا سياسيًا فإنه يركز على ما هو واقعي من انتهاز الفرص لفعل الأعمال الصالحة من إعطاء الصدقات وضيافة الغرباء والتي هي متاحة لكل شخص[7].

وفي العظة الثالثة:

يبحث القديس يوحنا موقف الغني وتوسله الأول إلى لعازر بأن يرسل إليه قطرة ماء وإجابة إبراهيم له (لو 16: 24-26).

فما هي العلاقة بين سوء حظنا أو نجاحنا وازدهارنا في هذه الحياة، وبين الوضع الذي سنكون علية في الحياة الآخرة؟ وهل نستطيع أن نكسب طريقنا للسماء بمعاناتنا سواء كانت بإرادتنا أو بغير إرادتنا؟. ليس الأمر هكذا تبعًا لرأى القديس يوحنا، ولكن إذا تحملنا المعاناة والألم على الأرض بصبر فإنها تساعدنا على أن نتخلص من بعض خطايانا، وما نستأهله من عقاب بسببها. واستعمل تعبير مجازي أن نغتسل أو نتحلل من خطايانا، وأيضًا تعبير مالي أو قضائي: أن ندفع جزاء ديوننا.

لكل واحد منا خطاياه بصرف النظر عن مدى صلاحنا، ولكن إن كان الاتجاه العام لحياتنا هو الفضيلة والصلاح، وإن كنا قد أنهينا آلامنا اللازمة قبل أن نموت، فإننا نحتاج أن ندرب أنفسنا على الفضيلة حتى تصبح هذه النوعية من الناس الذي يريدنا الله أن نكون عليها، فإذا كنا فقراء أو مرضى بأمراض مزمنة فإن المريض الذي يتحمل جاهدًا بشكر فإن هذا يكون نسك وكافي، وإذا كنا أغنياء وأصحاء فيجب أن نتدرب على الحياة البسيطة بإرادتنا حتى نتغلب على أي ميل أو نزعة للخطية وأيضًا حتى نُنمِّي فينا ميزة أو فضيلة.

هل هذا هو الخلاص بالأعمال؟ إن تعأرض الأعمال والإيمان لم يكن نقطة خلاف للآباء اليونانيين، بالطبع إن نعمة الله تخلصنا كما كان القديس يوحنا ينهي صلاته في نهاية كل عظة، نعمة الله تعين إرادتنا الحرة لتعزيز الصلاح فينا.

وكراعي ومعلم للأخلاق فإن القديس يوحنا يركز على ما هو متوقع منا أن نفعله وفي ختامه للعظة الثالثة يتكلم عن الهِوة السحيقة التي تفصل بين السماء والجحيم، وهذا يثير قضية الصلوات الشفاعية عن الموتى. فإن آباء الكنيسة الأرثوذكسية ينادون (بتدعيم من آيات الإنجيل) أن نحدد اختيارنا في هذي الحياة، أن نكون مع الله أو ضده، لأنه بمجرد انتقالنا إلى الحياة الأخرى لن نجد أي فرصة للهروب من عذاب الهاوية، وهكذا كان القديس يوحنا يخبر سامعيه أن يعملوا جاهدين لينالوا الفضائل خلال حياتهم، فيجب عليهم ألا ينتظروا الخلاص بصلوات الآخرين سواء أبيهم الروحي أو من خلال علاقاتهم بالقديسين.

وبالرغم من ذلك فإن الطقس الكنسي يصلي من أجل الموتى، وقد ناقش القديس يوحنا هذا الأمر، ونسأل ما هو الخير الذي تفعله صلواتنا للذين ماتوا؟ فإننا من الممكن أن نساعد الذين ما زالوا يتطهرون وينمون في معرفة وحب الله. (الكنيسة الأرثوذكسية لا تدَّعي معرفة عما يكون علية عذاب المطهر على وجه التحديد). بالنسبة لهؤلاء الذين في الجحيم فإن صلواتنا عنهم كما يقول معظم آبائنا تقلل من عذابهم؟؟ ولكن لا تعتقهم منه[8]. وهنا فالقديس يوحنا مثل سيده يتمنى لو أنه يؤثِّر في سامعيه بضرورة سلوك طريق الصلاح في هذه الحياة .

وفي العظة الرابعة:

يتابع بحث موقف الغني وتوسله الثاني بإرسال لعازر لإخوته (لو 16: 7-31).

إننا إذا لم نتلقى رسل من الآخرة فلماذا نؤمن بوجود دينونة بعد الموت؟

أولاً: لدينا موسى والأنبياء وكل الكتب المقدسة.

ثانيًا: إن العقل يقول لنا إن كان الله عادلاً، وإذا كان الناس لا يحصلون على ثوابهم في هذه الحياة، إذن فلابد أن هناك وقت لتعويضهم ومكافأتهم بعد الموت.

ثالثًا: إن الله قد أعطى لنا التزام الضمير، وهذا الضمير يجب أن يحثنا لكي نعترف بخطايانا (من الواضح أن القديس يوحنا كان يفكر في الاعتراف إلى الله في خصوصية فلم يكن سر الاعتراف على يد الكاهن قد أصبح شائعًا بعد)، فإننا إذا تُبنا واعترفنا بخطايانا فإن الله يغفر لنا ويسمعنا ويساعدنا لنصبح أبرارًا. ذكر موضوع التزام الضمير القديس يوحنا بيوسف وإخوته وكيف أن ضميرهم قد بكتهم حتى قبل أن يعترفوا على يوسف في مصر، ويوسف نفسه مَثله مثل لعازر، قدم مثلاً في الثقة بصبر في العناية الإلهية.

والقديس يوحنا يختم العظة بتلخيص لما قاله في هذه العظات الأربعة. فإننا إذا أخطأنا (كما الجميع يخطئون)، فإننا لابد أن نتوب ونعترف ولابد لنا أن نعطي صدقات ونمارس الصلاح والفضيلة حتى نتخلص من خطايانا Kونعد أنفسنا للحياة السمائية. وفي وقت لاحق ربما في نفس السنة حدث زلزال وسبَّب أضرار ومصائب في إنطاكية، فبدأ القديس يوحنا يعظ قائلاً: كيف أنهم قضوا ثلاثة أيام في الصلوات، والآن انتهى الزلزال، وهذه العظة أطول وأقل فصاحة من عظاته السابقة؟؟،

فيُعتقد أن القديس يوحنا كان يرتجل الحديث مستخدمًا ما يحضر في ذهنه وقتيًا، ما يوحى إليه من خلال الموقف، وهو مدرك أن هذا الموضوع مألوف لمستمعيه، ولكن يسألهم أن يستمعوا بصبر وانتباه محاولاً مرارًا أن يستدعي أفكاره للموضوع فيقول إن هذا الزلزال يجب أن ينبهنا إلى عقاب الله وقد نجونا هذه المرة، فالفقير يجب أن يتحلى بالصبر والغني يجب أن يعطي الصدقات، كل فرد يجب أن ينشد الصلاح، الغني والفقير، الرجال والنساء، الأحرار والعبيد، وعند هذه النقطة يستطرد القديس يوحنا عن العبودية، فكل الجنس البشرى خُلق حرًا من حواء وآدم، فالعبودية قد دخلت بسبب خطية حام الذي نظر عِري نوح وجلب على نفسه لعنات أبيه.

وجهه النظر المسيحية أن العبودية الحقيقية هي أن يصبح الإنسان أسيرًا للخطية، وأن العبودية للفضيلة هي الحرية الحقيقية، وهنا يستعمل القديس يوحنا نوعًا من تضاد العبارات الذي كان مشهورًا به الفلاسفة الرومانيين. وقد ذكَّره موضوع العبودية بأنسيموس العبد الذي بتقواه وصلاحه أصبح حرًا.

ولا يذهب القديس يوحنا إلى أبعد من ذلك فلا يقول أن المسيحيين عليهم أن يعتقوا عبيدهم مع أن البيزنطيين الأتقياء كانوا يفعلون ذلك بإرادتهم عندما يدخلون حياة الرهبنة[9]، ولكن المجتمع لم يكن مهيأ بعد لموضوع العتق العام للعبيد.

وبالنسبة لنا هل نحن مستعدين لأن نتقبل كل الجنس البشري أحرارًا في الله مهما كان وضعهم الاجتماعي أو عملهم.

وتعود العظة إلى الموضوع المعتاد عن الجزاء الذي تلقاه لعازر والجزاء الذي تلقاه الرجل الغني، فمكافأة الرجل الغني على أفعاله الصالحة تلقاها في هذه الحياة، حتى لا تقلل هذه الأعمال من عقابه في الآخرة، فقد كان يستطيع أن يساعد نفسه إذا ما شاركه غناه. ففي الحقيقة ليس الحق أن يطلب التخفيف من عذابه، وجزاء خطايا لعازر “أيًا كانت” قد استوفاها في هذه الحياة لئلا ينتقص من تعزياته في الآخرة.

وفي نهاية العظة يضيف القديس يوحنا أن الإنسان الذي يضع نفسه في آلام وأتعاب في هذه الحياة تفوق خطاياه يصل إلى السماء ومعه رصيده الذي يبرره، ويمكن أن يهبه هذا بركات كثيرة ويصبح من بين المباركين في السماء.

وفي العظة الأخيرة عن مَثل لعازر والرجل الغني، بدأها القديس يوحنا بتحذير هؤلاء الذين يترددوا على حفلات السباق بالآية “ادخلوا من الباب الضيق” (مت 7: 13-14)، لماذا كانت حفلات السباق مشكلة خطيرة؟ ففيها المصارعة وسباق العجلات والقتال بين المصارعين والحيوانات، وأيضًا عروض غير لائقة بين الفقرات. فيقول القديس يوحنا أن المسيحيون الذين يشاهَدون في حفلات السباق يعطون مثلاً سيئًا للمأمول لهم أن يعتنقوا المسيحية، فبجانب أنهم يضيعون وقتهم فإنهم فوق ذلك يلغون عمل الروح الذي يعتني بهم في الكنيسة. ربما هم مثل بعض الناس في هذه الأيام الذين يجعلوا الرياضة بديلاً للدين بحماسهم لبطل رياضي أو لآخر. على أي حال فهم يسلكون الطريق السهل وسينتهون إلى نهايته السيئة.

الطريق الرحب والباب الضيق ذكَّرا الواعظ بمثليْهِ المفضَّلين عن الرجل الغني في الطريق السهل ولعازر في الطريق الصعب، وبالإضافة لما قاله من قبل فهو يناقش السؤال هل الغنى هو حقيقة شيء جيد وهل الفقر شر؟ مرة أخرى يستعمل تضاد العبارات مثل الطريقة الروائية فالرجل الغني قد تلقى في حياته ما اعتقد أنه صالح ولكن لم يدرك أن هناك أشياء أخرى أكثر صلاحًا، وعلى الجانب الآخر فإن لعازر تقبل ما اعتقده الرجل الغني شر (الفقر والمرض)، نظر إلى ما وراء المظاهر وجاهد من أجل الأشياء الصالحة فعلاً وهي الفضيلة والمكافأة السمائية.

العظات الأربع الأولى ترجمت من قبل إلى الإنجليزية بواسطة [10]F. Allen وقد قمت بمراجعتها بوجه عام على أي حال هذه الترجمة حديثة نقلاً عن نص نشر ب Migne PG 48. 963-1054 ، وقد أغفلت العظة الخامسة وبعض الفقرات الغير متعلقة بموضوع الغنى والفقر.

وعن شواهد الكتاب المقدس استخدمت ترجمة النسخة الأصلية المعدلة إلا إذا كان معنى العظة يتطلب ترجمة مختلفة.

بالنسبة للعهد القديم استخدم القديس يوحنا بالطبع الترجمة السبعينية ولا يوجد إشارة لهذا في الحاشية.

أود أن أشكر الأسقف(of Diodia) Kallistos – والأب جون مايندروف – جانيت بيرو – ويندي ودونيل بام وكيف – لورانس ستيفن وعائلتيّ نثنائيل – مرجريت وأبي جورجي روث لمعاونتهم وتأييدهم.

كاترين ب. روث

إنجلترا – Bicester

مايو 1984

[1] تاريخ القديس يوحنا D. Attwater

القديس يوحنا الذهبي الفم راعيًا وواعظًا، Milwaukee 1939,

القديس يوحنا الذهبي الفم وعصره Dom C. Baur, O.S.B. London 1959

[2] أحصى القديس يوحنا العشر من الأغنياء والعشر من الفقراء،

(مقالة عن إنجيل متى 66.3, PG 58. 630 )

66.3, PG 58. 630

[3] PG 48. 963-1054.

[4] PG 48. 953-961.

[5] PG 50. 527-533, 571-578.

[6] انظر التعاليم المسيحية الأولية C. Avila, Ownership: (New York: Mary Knoll 1983.)

[7] عظة عن أعمال الرسل 1103, PG 60, 96-98.

For information on Byzantine alms giving see D. constantelos, Byzantine Philanthropy and Social Welfare (new Brunswick, New Jersey, 1968) .

[8] أسقف كاليستوس ( Kallistos Ware) “جسد واحد في المسيح وموت وشركة مع القديسين”

Sobormos7/ ECR 3:2 (1981) 179-191

[9] See the Index of Constantelos, Byzantine Philanthropy and Social Welfore “Slares, freeing of.”

[10] 4 محاضرات (مقالات) ليوحنا الذهبي الفم عن مثل لعازر والرجل الغني ترجمة:

B.A – F. Allen

(london 1869)

روجع

العظة الأولى

للقديس يوحنا الذهبي الفم – عن لعازر والغني

عيد روحي

بالأمس بالرغم من أنه كان يوم عيد للشيطان فقد فضلتم أن تحافظوا على عيدكم الروحي، تستقبلون كلماتنا برغبة صالحة. وتقضون أغلب اليوم هنا في الكنيسة، تشربون شراب ضبط النفس، وترقصون في خورس بولس، وبهذا نلتم منفعة مزدوجة إذ قد حفظتم أنفسكم بعيدًا عن الرقصات الخليعة للسكارى، وأيضًا تمتعتم برقصات روحية في طقس ديني. مشاركين في كأس خمر لا تتدفق منه خمر مركزة، ولكن مملوءًا بالأمور الروحية. لقد أصبحتم مزمار وقيثارة للروح القدس. فبينما يرقص الآخرين للشيطان كنتم أنتم بوجودكم هنا تعدون أنفسكم لتكونوا أدوات وأوعية روحية، فسمحتم للروح القدس أن يملأ نفوسكم، تتنفسون نعمته في قلوبكم. وهكذا شكلتم سيمفونية متناغمة مفرحة ليس فقط لجنس البشر بل أيضًا للقوات السمائية.

[يلح القديس يوحنا على جموع المصلين ألا يكفوا عن محاولة إصلاح هؤلاء الذين يسكرون بشراهة، فيجب أن نؤدي واجبنا في إعطائهم النصيحة المفيدة حتى ولو لم يبالوا بنا.]

لقد بيَّنت بما يكفي بأننا يجب ألا نخذل أبدًا هؤلاء الذين سقطوا حتى لو كنا نعرف مقدمًا أنهم لن يبالوا.

والآن يجب علينا مواصلة شجب الحياة المترفة (الباذخة)، طالما ظل هذا العيد مستمرًا والشيطان مستمر في تجريح أنفس هؤلاء السكارى. فواجبنا أن نثابر في علاجهم. بالأمس كنا نتقوى ونحصن أنفسنا من السكارى بكلمات القديس بولس: “فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئًا فافعلوا كلَّ شيءٍ لمجد الله”[1].

واليوم نبين لهم كيف أن معلم بولس لا ينصحهم ويحذرهم بالامتناع عن بذخ الحياة فحسب، وإنما يؤدب ويعاقب الذي كان يعيش في البذخ. فقصة الغني ولعازر تصف ما حدث لكل منهما فعلاً.

لكن من الأفضل أن أقرأ لكم المثل من البداية حتى نعيره الاهتمام الواجب:

“كان إنسان غنيّ وكان يلبس الأرجوان والبزَّ وهو يتنعَّم كلَّ يومٍ مترفّهًا. وكان مسكين اسمهُ لعازر الذي طُرِح عند بابهِ مضروبًا بالقروح. ويشتهي أن يشبع من الفُتات الساقط من مائدة الغني. بل كانت الكلاب تأْتي وتلحس قروحهُ”[2]

قد نسأل لماذا تكلم المعلم بأمثال؟ ولماذا فسر بعض الأمثلة ولم يفسر البعض الآخر؟ وما هو المثل في الواقع؟ وغير ذلك من مثل هذه الأسئلة، لكننا سوف نترك ذلك لوقت آخر حتى لا نؤخر هذا الموضوع الملح الآن.

أسألكم سؤالاً وأحدًا مَنْ مِن الإنجيليين الذي أخبرنا عن قول المسيح لهذا المثل؟ من هو؟ لوقا فقط. وأنتم طبعًا تعرفون ذلك. فإن كل الإنجيليين الأربعة سجلوا بعض من ذخائر السيد المسيح، لكن كل منهم على حدة اختار أمثلة مختلفة ليسجلها. لماذا ذلك؟ لكي يجعلنا نقرأ الأناجيل الأخرى، فندرك مدى اتفاقهم غير العادي، لأنهم لو كانوا قالوا نفس الأشياء، فإن إنجيل واحد كان سيصبح كافيًا ليعلمنا كل شيء، وما كنا أعطينا اهتمام للأناجيل الأخرى. ومن ناحية أخرى إذا كان كل شيء مما قالوه مختلفًا، ما كنا أدركنا مدى اتفاقهم الجلي الواضح. ولهذا السبب فإنهم كلهم قد كتبوا أشياءً كثيرة مشتركة، لكن كل منهم اختار بعض الأشياء ليتحدث عنها منفردًا.

الآن ماذا يعلمنا المسيح بهذا المثل؟

يقول أنه كان هناك رجل غني يعيش في بذخ شديد ولم يُجرَّب بالمحن وكل شيء يتدفق عليه كما من ينبوع. فحقيقة الكلمات “يتنعم كل يوم مترفهًا” تُلمح أنه في طوال حياته لم تحدث له أية بليّة، سواء كانت خطرًا أو عوزًا أو أي شيء مقلق. فقد كان يعيش في شرورٍ ويتضح هذا من نهايته التي ألقت به إلى نصيبه هذا.

الغني قاسي القلب

في حياته ازدرى بالفقير وقد أوضح هو بنفسه هذا، فإنه لم يهمل الرجل المطروح عند بابه فقط، لكنه أيضًا لم يعطي صدقات لأي شخص آخر. فإنه إذا كان لم يعطي صدقة لهذا الرجل المطروح أمام بابه على الدوام، والملقى أمام عينيه، والذي يراه كل يوم مرة أو مرتين أو عدة مرات في ذهابه وإيابه، فإنه لم يكن ملقى في الشارع أو محتجبًا في مكان غير مرئي أو في مكان ضيق، بل في مكان كان الرجل الغني مجبرًا أن يراه في دخوله وخروجه. أقول، أنه إذا كان لم يعطِ صدقات لهذا الرجل المطروح بآلام موجعة يعيش في الحرمان والعذاب طوال حياته بأخطر الأمراض المزمنة، فهل لو كان قد صادف أي من هذه الأشياء هل كان من الممكن أن يشعر بالشفقة؟ فإذا افترضنا أنه مرّ بالرجل في أول يوم وتغافل عنه فربما يشعر ببعض الشفقة في اليوم الثاني. وإذا كان قد أغفله أيضًا في هذا اليوم فبالتأكيد كان يجب عليه أن يتحرك في اليوم الثالث أو الرابع أو اليوم الذي بعده حتى ولو كان أقسى من الحيوانات الوحشية. لكنه لم يشعر بأي من هذه الأحاسيس.

مقارنة بين الغني وقاضي الظلم

أصبح قلبه أكثر قسوة وتغافلاً حتى من قاضي الظلم الذي كان لا يخاف الله ولا يهاب إنسانًا[3]، ولكن مثابرة الأرملة حثت هذا القاضي الفظّ ليُنصفها فرحمها لتوسلاتها. ولكن هذا الوضع المُلح الماثل أمامه باستمرار لم يحرك قلب الرجل الغني ليساعد الفقير، بالرغم من أن ما يطلبه الفقير لا يضاهي ما طلبته الأرملة، بل إن تحقيقه أسهل وأكثر عدلاً، إذ أن الأرملة التمست من القاضي أن ينصفها من خصمها، بينما هو يتوسل للرجل الغني أن ينتشله من الجوع وألا يتجاهله وهو ملقى يحتضر.

هي أزعجت القاضي بمثابرتها في الإلحاح، بينما كان هو يظهر فقط للرجل الغني عدة مرات يوميًا راقدًا في صمت. هذا يكفي لأن يُليِّن القلب ولو كان من حجرٍ، إن الإزعاج والإلحاح يجعلنا نصبح أكثر قسوة، ولكننا عندما نرى المحتاجين يقفون في سكوتٍ تام لا يصدر منهم صوت ولا يتذمرون، مع أننا لم نُشبع لهم احتياجهم، يظهرون لنا صامتين فحسب. فإننا وإن كنا عديمي الإحساس أكثر من الحجر، فأدبهم الزائد يحملنا على الشفقة عليهم ويحرك فينا مشاعر الرحمة.

حقيقة أخرى أكثر دلالة أن منظر الرجل الفقير كان فعلاً يُرثى له وجدير بالشفقة وهو منهك من الجوع والمرض، ومع ذلك لم يلطف هذا من فظاظة الرجل، هذه القسوة هي أفظع أنواع الشرور وهي وحشية. فالذي يعيش في فقر ولا يقدم مساعدة للمحتاجين ليس مثله مثل الذي يعيش في هذا الترف، ويهمل من يتضورون جوعًا. وأيضًا التغافل عن إنسان فقير مرة أو مرتين ليست مثل رؤيته يوميًا، ولا تستثير هذه الرؤية الدائمة الرحمة والكرم. أيضًا فمن يكون قلبه متألمًا بمحنة أو بليّة ولا يساعد جاره، ليس كمن يعيش متمتعًا بالسعادة والغنى الدائم ويهمل الآخرين الذين يتضورون جوعًا يغلق قلبه لا يتكرم بما له من خبز.

وأنتم بالتأكيد تعرفون أننا حتى لو كنا من أكثر الناس فظاظة، فإن الثراء الوفير يجعلنا أكثر لطفًا وعطفًا، وهذا الرجل لم يتحسن بثرائه، لكنه ظل حيواني وفاق ما للحيوانات من قسوة ووحشية بتصرفاته، وبالرغم من أنه يعيش في الشرور وعديم الإنسانية، فإنه يتمتع بكل أنواع الغنى، بينما الرجل الصالح الذي يمارس الفضائل يتحمل الفقر المدقع.

مرة أخرى نعود إلى لعازر فإننا نستطيع أن نبرهن أنه كان صالح عند نهاية أيامه وقبل ذلك أيضًا بصبره في احتمال الفقر. ألا يبدو لكم المنظر كله كأنه ماثلاً أمامكم الرجل الغني كسفينة مملوءة بالبضائع أبحرت مع الرياح، لكن لا تندهش فإنه كان يعجل بغرقها إذ رفض تفريغ حمولتها بحكمة.

هل أخبركم عن شروره الأخرى؟ حياته الباذخة كل يوم مترفهًا بأطايب الطعام بلا ضمير. حقًا هذا بذخ مبالغ فيه، ليس الآن فقط وقد أصبحت المعرفة متوقعة منا، لكن منذ البدء في العهد القديم حيث لم تكن هذه المعرفة قد اتضحت بعد، اِسمع لما يقوله النبي “ويل لكم… أنتم الذين تبعدون يوم البليَّة وتقربون مقعد الظلم”[4].

ماذا يعني “الذين يقربون مقعد الظلم”؟

لقد ظن اليهود أن السبت أُعطيَ لهم للراحة، هذا ليس الهدف وإنما لكي ينتزعوا أنفسهم من اهتمامات العالم، ويكرسون هذا الوقت المتاح للأمور الروحية. فالواضح من حقائق الأمور أن السبت ليس للبطالة والراحة، لكن للعمل الروحي. ففي هذا اليوم يقوم الكاهن في الواقع بعمل مضاعف، فبينما يقوم بخدمة المذبح مرة واحدة كل يوم، لكن في هذا اليوم عليه أن يقدم خدمة مضاعفة، فإذا كان السبت هو ببساطة للراحة فإن الكاهن يتعين له أن يكون في راحة أكثر من بقية الناس، وبرغم أن اليهود قد أُعفوا من نشاطات العالم فإنهم لم يولوا عناية للأمور الروحية، مثل ضبط النفس والرحمة وسماع الكتاب المقدس، لكنهم فعلوا الأشياء المضادة، نهم الأكل، السكر، والتهام أطايب الطعام والولائم المترفة، لهذا السبب أدانهم النبي إذ قال: “ويل لكم… أنتم الذين تبعدون يوم البليَّة”، ثم أضاف: “وتقربون مقعد الظلم”، فقد أشار بكلماته التالية كيف أنهم يظلمون(ما تشكيلها) يوم السبت ولكنهم كيف يظلمون السبت؟ بفعلهم الشر، ولائمهم وسكرهم وعمل الكثير من الأعمال المخجلة والفاحشة ولكي يثبت حقيقة ذلك. استمع لما يلي:

لقد أظهر ما أقوله إذ أضاف: “المضجعون على أسرَّة من العاج والمتمددون على فُرُشهم والآكلون خرافًا من الغنم وعجولاً من وسط الصيرة… الشاربون من كؤُوس الخمر والذين يدهَّنون بأفضل الأدهان”[5].

أُعطي لكم السبت لكي تحررون أنفسكم من الشرور ولكنكم استُعبِدتم لها أكثر. فماذا يكون أسوأ من هذا العبث، النوم على أسرَّة من العاج؟ إن الخطايا الأخرى مثل السكر بالخمر، الجشع، الخلاعة تعطي بعض المتعة البسيطة، ولكن النوم على أسرَّة من العاج فأي متعة تكون؟ أي راحة؟ إن جمال المخدع لا يجعل نومنا أهدأ وأعذب. هل يفعل؟ في الواقع يجعله مرهق وشاق إذا كان لدينا أي إحساس؟ فإذا أخذت في اعتبارك أنه بينما تنام أنت على سرير من عاج هناك شخص آخر لا يجد حتى الخبز الكافي، فهل ضميرك لا يلومك ويثور ضدك شاجب هذا الظلم؟

وإذا كان ما يدينك هو النوم على أسرَّة من عاج مزينة بالفضة فما هو دفاعك؟ هل تريد معرفة ما الذي يجعل المخدع جميل حقًا؟ سوف أُريك الآن روعة مخدع، ليس مخدع إنسان عادي أو جندي بل مخدع ملك.

فإذا كنتَ من أكثر الناس طموحًا، فإني متيقن أنك لن تتمنى لك مخدع أعظم مما لملك، بل أكثر من ذلك أنني لا أشير إلى ملك عادي بل أعظم الملوك، وأعظم ملكًا من الملوك الآخرين، والذي مازال يكرَّم بترانيم في كل مكان في العالم. أنا أُريك مخدع داود المبارك. أيّ نوع من المخادع كان لديه؟

ليس مزين تمامًا بالفضة أو بالذهب ولكن بالدموع والاعترافات. هو بنفسه يعلن ذلك عندما يقول: “أُعوِّم في كل ليله سريري بدموعي أُذوِّب فراشي”[6]، دموعه كاللآلئ على سريره. تأمل معي كيف أن هذه النفس تحب الله. إذ أنه خلال النهار العديد من الأمور المتعلقة بالحكام والقواد والشعوب والناس والجنود، الحرب والسلام السياسة، مشاكل داخل الأسرة وخارج وبين الجيران تلهبه، وتحول اهتمامه وفي وقت الراحة حيث الناس تستغله في النوم يستخدمه هو في الاعترافات والصلوات والدموع.

لم يفعل ذلك في ليلة واحدة فقط وتوقف في الليلة الثانية، أو في بعض الليالي دون الأخرى، لكن داوم على ذلك كل ليلة إذ يقول: “أُعوِّم في كل ليلة سريري بدموعي أُذوِّب فراشي”، مبينًا غزارة واستمرار دموعه.

عندما يكون الكل نائمًا في هدوء وسكينه فإنه يتقابل مع الله بمفرده، وعينه مستيقظة معه تبكي وتذرف الدموع مقرًا بخطاياه.

يتعين عليك أن تجعل لنفسك مخدعًا مثل هذا. إن الفضة من حولك توقظ الحسد من الناس وتثير عليك الغضب من السماء، لكن الدموع مثل داود قادرة أن تطفئ نيران جهنم.

هل أريكم مخدع آخر؟ أعني مخدع يعقوب الأرض الخالية حوله وحجر تحت رأسه، لهذا السبب رأى الصخرة الروحية وسُلَّم منصوبة وملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، دعونا نركز أذهاننا على هذه الأسرَّة لعلنا نرى مثل هذه الأحلام.

ولكن إذا كنا ننام على أسرَّة من فضة، فإننا ليس فقط لن ننال أي مُتعة ولكن أيضًا سوف نتحمل القلق. إذا أخذتَ في اعتبارك هذا الذي في البرد الشديد وفي منتصف الليل ويلقي نفسه على كومة من القش على أرصفة الشوارع، ويتغطى بالأثمال وهو يرتعد متجمدًا ومتيبسًا من البرد، يقرصه الجوع، بينما تنام أنت في سريرك.(أنا غيَّرت في هذه الجمل بعض الشيء) إنني متيقِّن أنك حتى لو كنت أقسى الناس فإنك ستلوم نفسك إذا منحتَ لنفسك كل الترف والكماليات الغير ضرورية، ولم تعطي له حتى ما هو ضروري. فمكتوب “ليس أحد وهو يتجنَّد يرتبك بأعمال الحياة”[7]، أنت جندي سمائي وهذا النوع من الجنود لا ينام على أسرَّة من عاج ولكن على الأرض.

ولا يُدهن بالزيوت العطرية، فهذه الأمور تهم الرجال الفاسدين الذين يغازلون المحظيات، وهؤلاء الذين يعملون على المسارح والذين يعيشون عابثين. وأنت يجب ألا تفوح منك رائحة العطور بل رائحة الفضيلة. فليس هناك ما هو أكثر تدنيسًا للنفس من جسد له هذه الروائح. إن روائح الجسد والملابس هي دلالة عما بداخل الإنسان من نتن ودنس، فعندما يهاجم الشيطان النفس ويدمرها بانغماسها في الشهوات والملذات فإنه حينئذ يطمس الفساد الذي يلطخ الجسد ويلونه بهذه العطور. تمامًا مثل المصابون بإفرازات أنفية تلطخ ملابسهم وأياديهم ووجوههم، فإنهم دائمًا باستمرار يزيلون هذه الإفرازات من أنوفهم، هكذا أيضًا نفس الرجل الشرير يزيل إفرازات الشر من على الجسد.

من ذا الذي يتوقع أي شيء شريف وصالح من شخص يتعطر بالروائح ويصاحب النساء أو بالأحرى المحظيات ويسلك سلوك الفاسقين. دع نفسك تستنشق الروائح السمائية فتقدم أعظم فائدة لنفسك ولرفقائك. فليس أشد وطأة من التنعم.

استمع لما قاله موسى عن ذلك: “فسَمُن يشورون ورفس. سمنتَ وغلظت واكتسيَت شحمًا. فرفض الإله الذي عمله وغبي عن صخرة خلاصهِ”[8]. لم يقل موسى إن إسرائيل تركوه بل رفس، موحيًا كيف صار شعب إسرائيل متغطرس وبلا ضابط. وفي مكان آخر يقول موسى أنه إذا ما أكلتم أو شربتم: “احترز من أن تنس الربَّ إلهك”[9].

فغالبًا ما يؤدي الترف والتنعم إلى النسيان، وبالنسبة لكم يا أحبائي، إذا جلست على المائدة تذكر أنه بعد المائدة عليك أن تذهب للصلاة. املأ بطنك باعتدال حتى لا تصبح ثقيلاً عن أن تحني ركبتيك وتدعو إلهك.

ألا ترى كيف أن الحمير تترك المعلف وهي مستعدة للسير وحمل الأحمال وتأدية ما عليها من خدمة؟ لكنك تترك المائدة وأنت بغير ذي فائدة وغير قادر على القيام بأي عمل، كيف تصبح ذو فائدة ولو حتى أكثر من الحمير؟ لماذا أقول ذلك؟ لأن هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى أن تكون أكثر انتباهًا ويقظة[10].

فإن وقت ما بعد العشاء هو وقت تقديم الشكر، والذي يشكر يجب أن يكون غير ثمل، لكن منتبه ومتيقظ، فبعد العشاء ليتنا لا نذهب للنوم بل إلى الصلاة، لئلا نكون غير عقلاء أكثر من الحيوانات الغير عاقلة. إنني أعلم إن الكثيرون سوف يشجبون ما أقول، متصورين أنني أحاول إدخال عادة جديدة وغريبة إلى حياتنا؛ ولكني سوف أدين بقوة أكثر العادة الشريرة التي تسيطر علينا الآن. إن المسيح قد بين لنا بوضوح أنه بعد غذاء الجسد يجب ألا نستسلم للنوم، لكن للصلاة وقراءه الكتب المقدسة. فعندما أطعم الجموع في البريه، لم يرسلهم للنوم، إنما جمعهم لسماع الأقوال الإلهية، فبعد أن أشبع احتياجاتهم قدم لهم الغذاء الروحي، دعونا نفعل نفس الشيء ونعوِّد أنفسنا أن نأكل ما يكفي لأن نعيش، وليس لأن نكون ملهين ومثقلون فإننا لم نولد ونحيا من أجل الأكل والشرب؛ ولكننا نأكل لنعيش[11]. فمنذ البدء لم تُجْعَل الحياة من أجل الأكل، لكن الأكل من أجل الحياة. ولكننا نبدو كأننا أتينا للعالم من أجل هذا الهدف منفقين كل شيء في الأكل.

والآن لنجعل شجبنا للترف أكثر شدة ومؤثرًا فيمن يمارسونه، دعونا نعود بعظتنا إلى لعازر. فهكذا يكون تحذيرنا ونصيحتنا أحق وأوضح عندما نرى هؤلاء الذين يولون الترف في الأكل كل اهتمامهم، كيف سيؤدَّبون ويعاقبون ليس بكلمات ولكن بالفعل.

فبالنسبة لهذا الرجل الغني الذي يعيش في بذخ ويتنعم كل يوم مترفهًا ويلبس فاخر الثياب، فإنه كان يعد لنفسه عقاب محزن ومؤلم، ويشيد لنفسه نيران متقدة وجزاء لا رحمة فيه وعقوبة لا صفح عنها، وعلى الجانب الآخر نجد المسكين مطروحًا عند بابه غير يائس ولا مجدفًا ولا متذمرًا، لم يقل لنفسه كما يقول معظم الناس ما هذا؟ أن يعيش في شرور وقسوة وعدم إنسانية متمتعًا بكل شيء أكثر من احتياجاته ولا يتحمل حتى أي قلق ذهني أو أي متاعب غير متوقعة ولكن يحصل على كل المتع الممكنة، وأنا لا أحصل على نصيب حتى من الاحتياجات الضرورية. كل شيء يتدفق عليه كما من نبع لا ينضب. بالرغم من أنه يبدد كل خيراته على المتطفلين والمتملقين والسكارى. أرقد أنا هنا مطروحًا أمام الجميع كمصدر للخجل وموضع للسخرية، هل هذا هو عمل العناية الإلهية؟ هزيل من كثرة الجوع، هل هناك عدالة تراقب أفعال البشر؟

أنه لم يقل أو حتى يفكر في أي شيء من هذه الأشياء، كيف نعرف؟ من حقيقة حمل الملائكة له نراه وقد أجلسته في حضن إبراهيم. فلو كان جدف ما كان تمتع بهذا التكريم. إن كان إعجاب كثير من الناس بالرجل لسبب كونه مسكين فقط، لكني أستطيع أن أريكم كيف أنه تحمل التأديبات تسع مرات ليس بغرض عقابه ولكن ليمجَد أكثر وهذا ما حدث فعلاً.

ففي المقام الأول إن الفقر هو في الحقيقة شيء بغيض كما يعلم ذلك كل من ذاقه، فليس هناك كلمات تستطيع وصف مدى الذي يتحمله المعوزين، لكن بالنسبة إلى لعازر لم تكن هذه هي مشكلته الوحيدة، لكن يقترن بها المرض أيضًا لدرجه كبيرة، اُنظر كيف تحمل هاتان المحنتان لعلو قامته، إن المسيح أوضح أن فقر لعازر قد فاق كل الفقر الموجود في ذلك الوقت عندما قال أن لعازر لم يتمتع حتى بآكل الفتات الساقط من مائدة الغني، وأوضح أيضًا أن مرض لعازر وصل لنفس درجة فقره، الدرجة التي ليس هناك أكثر منها عندما قال إن الكلاب كانت تأتي وتلحس قروحه. لعازر كان ضعيف للغاية لدرجة أنه لم يستطيع حتى طرد الكلاب بعيدًا. ولكن كان ملقى كجثة حية. يشاهدهم قادمون ولكن بدون قوة ليحمي نفسه منهم، كانت أطرافه ضعيفة جدًا وهزيلة بسبب المرض فقد ذويت واستهلكت بالمحن. أرأيت كيف أن الفقر والمرض يحاصران جسده لدرجة كبيرة؟

فإذا كان أيًا منهما بمفرده مؤلم وغير محتمل فكيف وهما معًا؟ فهو ليس من جديد ليتحمل ذلك.

كثير من الناس مرضى ولكن لا تنقصهم احتياجاتهم الضرورية والبعض الآخر قد يكون في فقر مدقع ولكنهم يتمتعون بصحة طيبة. وهناك الطيب الصالح الذي يكون مصدر سلوى وعزاء لآخرين مُبتلِين.

ولكن هنا في هذا المثل المحنتان معًا. قد تقول أن هناك من هو مريض وفقير أيضًا ولكن ليس في مثل هذه الوحدة.

فحتى إن لم يكن له بيته الخاص فعلى الأقل يكون في مكان عام فيتلقى الشفقة ممن يرونه. ولكن لعازر كان يفتقد لمن يحبه ويدافع عنه فجعل هذا محنتاه أكثر إيلامًا، وهذا الإهمال جعله يبدو وهو في موضعه عند باب الغني أكثر بؤسًا. فإنه لو كان يحتمل مثل هذه الآلام والإهمال بينما يرقد في صحراء أو مكان غير مأهول، فإنه ما كان سيشعر بمثل هذا الأسى. ولو لم يكن هناك أي شخص موجود، كان هذا سيقنعه رغمًا عنه أنه يحتمل ما يحدث له.

ولكن لم يحصل على مجرد اهتمام ولو عادي من أحد مع أنه يرقد مطروحًا وسط هؤلاء الذي في لهو وسكر، وهذا قد أشعر بمدى فداحة ما به من كرب ومحن، فليست التعاسة هي عدم وجود من يساعد، ولكنها هي وجود ناس غير مستعدة أساسًا لمد يد العون، وقد كان هذا هو لعازر حينئذ. فلم يكن هناك من يواسيه بكلمة أو يريحه بصنيع. لا صديق ولا جار ولا قريب ولا حتى من يشاهده فقد كان كل أهل بيت الغني في فساد. وبالإضافة إلى ذلك فإن منظر إنسان آخر يتمتع بثروة كبيرة يجعله يتحمل قدرًا إضافيُا من الحزن، ليس بسب كونه حسودًا أو شريرًا، ولكن لأننا جميعًا نقارن ما نحن فيه من سوء حظ بما فيه الآخرين من رخاء، وبالنسبة للرجل الغني فإن هناك شيء آخر أكثر إيلامًا على لعازر فقد كان مدركًًا إدراكًا قويًا لمتاعبه ليس فقط بسبب مقارنته سوء حظه بالنسبة لرخاء الغني، وإنما أيضًا لأخذه بعين الاعتبار لما يصيبه الغنى من نجاح في حياته في كل الأحوال، برغم قسوته وعدم إنسانيته، بينما لعازر يتحمل مواجهة هذا الشر بالفضائل والصلاح الذي بسببه تحمل آلام عدم المواساة. ما كان لعازر ليحزن لو أن هذا الرجل كان عادلاً أو صالحًا أو ممتازًا أو محمل بالفضائل، ولكنه كان يعيش في الشرور وبلغ فيها مبلغًا كبيرًا مبرهنًا على عدم إنسانيته ويعامله كخصم ويمر به ويتجاهله بلا خجل ولا رحمة كأنه حجر، وبالرغم من كل هذا فإنه يتمتع بوفرة الغنى.

تأمل كيف أن نفس الرجل الفقير كانت من الممكن أن تغرق بهذه الأمواج المتلاحقة، وتأمل كيف كان شعور لعازر وهو يرى المتطفلين والمنافقين والخدم يذهبون ويجيئون داخلين وخارجين يتصايحون ويشربون ويضربون الأرض بأقدامهم، يمارسون الإسراف والتبديد وكأن هو قد جاء خصيصًا ليكون شاهدًا لما للآخرين من ثروة كبيرة، فهو يرقد مطروحًا عند الباب شبه حي بالقدر الذي يكفي ليعي حظه التعس. تتعذب نفسه بالظمأ القاسي وهي قريبة من النبع. هل أذكر لكم شرًا آخر بالإضافة إلى كل شروره؟ أنه حتى لم يلاحظ أي مسكين آخر أي لعازر آخر. فنحن بدورنا حتى ولو كنا نعاني العديد من المتاعب فإننا على الأقل نحصل على راحة وعزاء عند النظر إليه، فنجد صحبة لآلامنا سواء في الواقع أو من خلال قصة تهب العزاء لمن هم في كرب.

إنه لم يرَ أحدًا آخر يعاني مثله نفس البلايا، وفي الحقيقة أنه لم يسمع عن أحد من أسلافه تحمل أو عانى مثله. إن هذا يكفي ليجعل الإنسان مر النفس.؟؟؟ آخر يمكن إضافته له وأعنى به، إنه لم يعزي نفسه بتعزيات فكر القيامة من الأموات. بل ظن أن حاله الراهن سيدوم إلى الأبد. أنه واحد من الذين عاشوا قبل عهد النعمة.

ولكننا الآن وقد تكشف لنا الكثير من معرفة الله والرجاء في القيامة والعقاب الذي ينتظر الخطاة في الآخرة والمكافآت المعدة للأبرار.

إذا كان بعض الناس قد يكونوا مُرِّي النفس وبؤساء لدرجة أنهم ليس لديهم هذا الرجاء، فكيف كان شعورهم وهم محرومين من هذا الرجاء؟ إنه غير مهيأ بعد لممارسه الحكمة، فإن زمن هذه التعاليم لم يأتي بعد، وأيضًا كان هناك شيء آخر بالإضافة إلى هذه الآثام، فسُمعته قد ساءت بسبب هؤلاء الحمقى، الذين لو رأوا شخص محتاج أو مريض بأمراض مزمنة وفي بلايا فإنهم يعتقدون به السوء، وأنه ليس لديه سمعة طيبة، ولكنهم يحكمون على حياته بمتاعبه ويظنون أنه بالتأكيد في هذا البؤس بسبب شروره ،ويقولون أشياء أخرى من مثل هذا القبيل، هذه حماقة بالفعل. ولكنهم ما زالوا يقولون ذلك، فعلى سبيل المثال إذا كان هذا الرجل عزيزًا على الله ما كان يتركه ليعاني هذا الفقر وهذه المتاعب.

إن هذا ما حدث لأيوب وبولس، فقد قالوا للأول: “إن امتحن أحد كلمةً معك فهل تستاءُ. ولكن مَنْ يستطيع الامتناع عن الكلام. ها أنت قد أرشدت كثيرين وشددت أيادي مرتخية. قد أقام كلامك العاثر وثبَّتَّ الركب المرتعشة. والآن إذ جاءَ عليك ضجرت. إذا مسَّك ارتعت. أَليست تقواك هي معتَمدَك ورجاؤُك كمال طرقك”[12]. إذا كنت قد فعلت شيء صالح ما كنت لتعاني ما تعاني الآن، ولكنك تدفع جزاء خطيتك وإثمك. وهذا هو بالأكثر ما أوجع وآلم أيوب البار.

قال الغرباء عن بولس نفس الشيء، فعندما رأوا الحية متعلقة بيده لم يتخيلوا أن به شيء صالح، ولكنهم ظنوه واحد من الذين يتجاسرون بفعل شر كبير وهذا يتضح مما قالوه، ورأى أهل مالطة الأفعى عالقة بيده فقال بعضهم لبعض “لابدَّ أن هذا الرجل قاتل لم يدعهُ العدل يحيا بعدما نجا من البحر”[13].

إننا أيضًا غالبًا نسبب اضطراب بكلمات مثل هذه. وبالرغم من ذلك ومع أن الأمواج كانت عالية ومتلاحقة لكن المركب لم تغرق ولكنها تقوَّت بالحكمة، مثل الندى الذي يرطب دائمًا الراقد في الأتون، إن لم يقل لنفسه أي شيء من الأشياء المحتمل أن يقولها كثير من الناس.

هل إذا انتقل الرجل الغني إلى العالم الآخر سوف يتلقى عقاب، أنه أخذ جزاء ما فعله واحدة بواحدة. ولكن إذا كان في الآخرة سيتمتع بذات التكريم يكون بذلك قد ربح الاثنان معًا هنا وهناك مقابل لا شيء، ألا يستخدمون الناس العاديون نفس هذه التعبيرات في الأسواق ويرددون كلمات السباق والمسارح هنا في الكنيسة؟

في الواقع أنا أخجل واستحي أن أضع هذه التعبيرات أمامكم، ولكن ضروريًا قول هذه الأشياء حتى تتحرروا من العادات والدعابات المُخلة. أي خجل وأي أذى يأتي من مثل هذه الأحاديث، كثير من الناس يقولون هذه الأشياء على سبيل الضحك، ولكن حتى هذا فإنه يتبع أساليب الشر التي من الشيطان في إدخال التعاليم الفاسدة في هيئه أقوال للدعابة. كثير من الناس يستخدمون هذه العبارات باستمرار في أعمالهم في الأسواق وفي بيوتهم. وهذه علامة على عدم الثقة وعلى مس من الجنون ومعتقدات سخيفة القول، إذا كان الشرير سوف يعاقب عندما يرحل، فما الذي يجعلني امتنع بالفعل، أنه سوف يعاقب.

هذه سمات غير المؤمنين والشكاكين، أنك إن فكرت هكذا وهذا ممكن أن يحدث وسيحدث، أن الشرير سوف يتمتع بنصيب مساو لنصيب البار، فهذا يدل على حماقة كبيرة ماذا تقول؟ إذا كان الرجل الغني عندما يرحل ويأخذ عقابه في الآخرة فهل سيعاقب واحدة بواحدة؟ كيف تحكم بذلك؟ كم عدد السنوات التي تتصور أنه تمتع فيها بثروته في هذه الحياة؟ هل تتصور مائة عام؟ أنا مستعد لقول مائتان أو ثلاثمائة أو أضعاف ذلك، أو إذا أردت حتى ألف عام، وهذا مستحيل لأنه مكتوب: “أيام سنينا هي سبعون سنة. وإن كانت مع القوه فثمانون سنة” ( مز 10:90). ولكن دعنا نقول حتى ولو مائه سنة. أنك لا تستطيع أن تذكر لي وترين لي حياة ليس لها نهاية وليس لها حد. هل تستطيع؟ قل لي هل لو رأى شخص في خلال مائه عام حلم جميل ذات ليلة وتمتع أثناء نومه برفاهية وترف كثير ففي هذه الحالة هل يستطيع القول أن أحلام ليلة واحدة مكافئ ومساوية للمائة عام؟ لا تستطيع قول ذلك، لهذا لابد أن تفكر بنفس الأسلوب عن الحياة الآتية، فكما هو حلم ليلة واحدة بالنسبة لمائة عام هكذا حياتنا الحالية بالنسبة للحياة الآتية مع الاختلاف الكبير. وكمثل قطره صغيرة بالنسبة للبحر الغير محدود وهكذا ألف عام بالنسبة للتمتع بالمجد العتيد. ما يقال عن هذا لا حدود له ولا نهاية له. وكما تختلف الأحلام تمامًا عن حقيقة الواقع كذلك تختلف كثيرًا حالتنا هنا عن الآخرة. علاوة على ذلك فإنه حتى قبل حلول عقوبة الآخرة على هؤلاء الذين يمارسون الشرور ويعيشون في الخطيئة فإنهم سيعاقبون في هذه الحياة. لا تقل لي ببساطة عن الرجل الذي يتمتع بأطايب الطعام ويلبس الحرير ويمشي في الأسواق مختالاً ومعه حشد من العبيد، هل تستطيع أن تحكم على ما بضميره الداخلي، أنك تجد بداخله اضطراب عظيم وخوف مستمر وعواطف وارتباك. عقله يدخل في محاكمة مع ضميره كما لو كان في قاعه محكمة – يجلس كمحلف، يعرض الدعوى كما لو كانت محاكمة علنية متهمًا نفسه معذبًا لها لاقترافها الخطايا. يبكي بصوت عالي وليس من شاهد غير الله هو وحده الذي يرى هذه الدراما الداخلية.

فعلى سبيل المثال، إن الزاني حتى ولو كان ذو غنى وافر، وحتى ولو لم يوجه له اتهام، فإنه لا يكف عن توجيه الاتهام لنفسه داخليًا، إن المتعة قصيرة المدى ولكن الحزن يبقى طويل المدى، فيكون الخوف والارتعاد في كل مكان والشكوك والألم، فيخاف عن سيره في الأزقة الضيقة، ويرتعد عند أي خيال من خَدمِه ومن الذين يعرفون أفعاله وحتى من الذين لا يعرفون عنه شيء، من المرأة التي يخطئ معها، من الزوج الذي أذاه وخدعه، أينما يذهب يحمل معه اتهام مرير وتأنيب ضميره، فهو غير قادر أن يستريح ولو لفترة قصيرة في سريره وعلى المائدة وفي السوق في المنزل، نهارًا وليلاً وفي أحلامه يرى دائمًا خيالات الخطية.

إنه يحيا حياة قايين، تأوُّه وأنين وارتعاد على الأرض حتى ولو لم يكن هناك من يعرف، فبداخله دائمًا نار متقدة. نفس الشيء يحدث لمن يمارسون السرقة والاحتيال والسكارى.

باختصار لكل من يعيش في الخطيئة، ليس هناك من سبيل لرشوة هذه المحكمة، إننا إذا لم نجدّ في طلب الفضيلة والتماسها نظل نعاني الحزن. وإذا سعينا للشرور فإننا نظل نعاني الحزن والكرب عندما نتوقف عن التمتع بالخطيئة، وعن الشرير الذي يتمتع بالثراء والبار الذي كوفئ في الآخرة، دعنا لا نقول هنا أن واحدة بواحدة ولكن الاثنان مقابل لا شيء.

فبالنسبة للبار فإن حياته هنا وحياته في الآخرة منحته راحة عظيمة، بينما الشرير والطماع ينالان عقوبة هنا وفي الآخرة، فإنهما يُعاقبان كذلك هنا بانتظارهما عقوبة الآخرة وبالشكوك الشريرة تجاه الجميع، وبالحقيقة الأكيدة في أثمهم وإفسادهم لأنفسهم. وبعد انتقالهم من هنا سيتحملون عقوبة لا تُحتمل. وعلى العكس فإذا كان الأبرار عانوا من متاعب كثيرة هنا فإنهم يتلذذون بالآمال البهجة، والمتعة الطاهرة والأمان والبقاء، وفي الآخرة تنتظرهم الكثير من الأشياء الصالحة تمامًا مثل لعازر.

لا تقل لي أنه كان مبتليًا بالقروح، لكن خذ في اعتبارك أن بداخله أثمن كثيرًا من أي ذهب. ومن غير ريب، ليست نفسه فقط وإنما أيضًا جسده إذ أن صلاح جسده وطهارته ليس لامتلاء جسده أو قوته ونشاطه، ولكن لقدرته على تحمل الكثير من التجارب الصعبة. فإن النفس لا تعاف الذي لديه مثل هذا النوع من قروح الجسد، ولكن تعاف الذي لديه الكثير من قروح النفس، مثل هذا الرجل الغني الذي كان داخله ممتلئ بالقروح. وكما كانت الكلاب تلحس جراح الرجل الفقير كذلك الشياطين تلحس خطايا الرجل الغني. وكما كان الفقير يعيش في حرمان من الغذاء، كذلك الغني يعيش في حرمان من أي فضيلة.

وإذ عرفنا كل هذه الأشياء ليتنا نكون حكماء ولا نقول إذا كان الله قد أحب فلان ما كان تركه ليصبح فقيرًا. هذه حقيقة فعلية لإثبات حب الله: “لأن الذي يحبهُ الرب يؤَدبهُ وكأَبٍ بابن يُسَرُّ بهِ”، “لأن الذي يحبُّهُ الربُّ يُؤَدِّبهُ ويجلد كل ابنٍ يقبلهُ”[14]، وفي موضع آخر مكتوب: “يا ابني إن أقبلتَ لخدمة الرب الإله فأثبت على البر والتقوى وأعدد نفسك للتجربة، أرشد قلبك واحتمل”[15]

لنطرح من بيننا يا أحبائي هذه المفاهيم الشخصية التافهة وهذه التعبيرات الغير لائقة. لأنه مكتوب: “لا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق بل بالأحرى الشكر”، “لا تخرج كلمة رديَّة من أفواهكم”[16]. دعونا لا نقول مثل هذه الأشياء لأنفسنا بل أيضًا نُسكِت من نراه يتكلم بها ونقاومهم بشده مانعين هذه الثرثرة المخزية.

قل لي واخبرني، إذا رأيت زعيم عصابة يجول الطرقات ويكمن في مفارق الطرق للمارة، يسرق المزارع ويخفي الذهب والفضة في المغارات والشقوق، ويختزن المسروقات في مخابئ، ويقتني الكثير من الملابس والعبيد من السلب والسرقة، اخبرني هل تعتبر هذا سعيد بسبب ثروته وغناه، أو تعتبره تعيس بسبب القصاص الذي ينتظره؟ صحيح أنه لم يُقبض عليه بعد ولم يُسلم إلى القاضي ولم يُلقى في السجن وليس عليه اتهام، وحقيقة أمره لم تُعرف ولم تنتشر بعد، ولكنه يأكل ويشرب بإسراف ويفرط في المتع الكثيرة، وبالرغم من ذلك فإننا لا نعتبره سعيدًا بسبب ما لديه من ممتلكات حالية واضحة، ولكن نعتبره بائس بسبب ما ينتظره من عذابٍ آتٍ.

يجب عليكم أن تفكروا بنفس الأسلوب عن هؤلاء الأغنياء الجشعين، فإنهم نوع من اللصوص، يكمنون في الطرقات، ويسرقون المارة، ويخفون خيراتهم في منازلهم كما في المغارات والشقوق. لهذا نحن لا نعتبرهم سعداء لما لديهم ولكن تعساء لما ينتظرهم. وبسبب المحاكمة الرهيبة والحكم الإلهي الذي لا يرحم والظلمة الخارجية التي تنتظرهم. صحيح أن اللصوص غالبًا ما يهربون من أيدي الناس، وبالرغم من ذلك ومع معرفتنا فإننا نصلي من أجل أنفسنا ومن أجل أعدائنا لنتجنب تلك الحياة بغناها البغيض.

ولكن مع الله لا نستطيع قول ذلك، فلا أحد سيهرب من حكمه، ولكن كل الذين يعيشون بالسرقة والاحتيال سيجلبون على أنفسهم عقاب أبدي لا نهاية له مثل هذا الغني. يا أحبائي إذا استعدت كل هذه الأفكار في ذهنك لا نعود نعتبر أن السعيد هو الغني ولكنه الصالح، ولا نعتبر أن البائس هو الفقير ولكن الشرير. “لا تأخذ بعين الاعتبار ما هو حاضر ولكن ما هو آتي”[17].

ليتنا لا نحكم على إنسان من مظهره الخارجي ولكن على ضميره الداخلي. وليتنا نسعى من أجل تحقيق الفضيلة والسعادة التي تأتي من أعمال البرّ والصلاح. ويا ليتنا جميعًا الغني والفقير نتمثل بلعازر، فهذا الرجل لم يتحمل اختبارات الفضيلة مرة أو مرتين أو ثلاث مرات بل مرات عديدة، وأنا أعني كيف أنه كان فقيرًا ومريضًا وليس له من يساعده وأُلقيَ مطروحًا عند باب بيت كان يمكن أن يريحه ويخفف عنه من كل متاعبه، ولكن لم يمنحه أية كلمة تريحه، وقد رأى الرجل الذي أهمله يتمتع بمثل هذا الترف وليس فقط يعيش مستمتعًا بهذا الترف ولكن أيضًا يعيش في شرور بدون أن يعاني أي محن أو ضيقٍ، ولم ينظر أو يهتم بأي فقير آخر مثل لعازر أو يبعث الراحة لنفسه بأي فكر عن القيامة. وبجانب هذه المصائب كانت له سمعة سيئة بين جموع الناس بسبب المحن التي أصابته. وليس هذا ليوم أو يومين أو ثلاثة ولكن طول حياته يرى نفسه في هذه الحالة ويرى الرجل الغني على العكس.

أي عذر سيكون لنا عندما يتحمل هذا الرجل كل هذه البلايا في وقت واحد وبهذه الشجاعة إذا لم نتحمل حتى نصف هذا؟

أنك لن تستطيع… لن تستطيع أن تريني أو تذكر لي أي شخص آخر عانى مثل هذا الكم من المحن، ولهذا السبب أجلسه السيد المسيح في مكانة عالية، ومهما كانت المتاعب التي نواجهها فإننا عندما نرى كبر حجم البلايا التي قابلها هذا الرجل تهون علينا متاعبنا، وتهبنا حكمته وصبره الراحة والعزاء، فقد وقف صامدًا وحيدا ثابتًا كمعلم للعالم كله، لهؤلاء الذين يعانون أي محنة مهما كانت، معطيًا نفسه لهم كمثال يرونه وقد فاق الجميع في كثرة المتاعب.

من أجل هذا كله نقدم شكرًا لله محب البشر. ويا ليتنا ننتفع من سرد هذا المثل ويا ليتنا باستمرار نتذكر لعازر ونتحدث عنه في المجالس، في المنازل وفي الأسواق وفي كل مكان، فنبحث ونختبر بدقه كل الغنى الذي يتحقق من هذا المثل. لأننا إن تغلبنا على المتاعب الحالية بصبر وشكر نستحق الأمجاد المنتظرة بنعمة ومحبة ربنا يسوع المسيح الذي له مع أبيه الصالح والروح القدس المحبة والإكرام والسجود الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.

[1] 1كو31:10

[2] لو19:16-21

[3] لو2:18

[4] عا3:6

[5] عا4:6-6

[6] مز6:6

[7] 2تي4:2

[8] تث15:32

[9] تث11:8

[10] قارن بين: 1تس6:5، 1بط8:5

[11] مقولة لسقراط: أن الناس تعيش لتأكل، بينما هو يأكل ليعيش.

[12] أي2:4-6

[13] أع4:28

[14] أم12:3، عب6:12

[15] ابن سيراخ 1:2،2

[16] أف4:5، 29:4

[17] قارن كلمات صولون “ليس أحد سعيد إلى أن يموت” مؤلفات هيروديت 1032.

روجع

العظة الثانية

للقديس يوحنا الذهبي الفم عن لعازر والغني

تأثرت كثيرًا بشعوركم الجميل عندما ألقيت العظة السابقة عن لعازر. وإذ قد استحسنتم صبر الرجل المسكين، ومقتُّم بشدة قسوة الرجل الغني وعدم إنسانيته، فهذه دلالات ليست بسيطة على نزعة الفضيلة لديكم. وإن كنا لا نجد في السعي لطلب الفضائل ولكن على الأقل نحبذها، فربما يجعلنا هذا قادرين على الوصول إليها وإحرازها، وحتى إن كنا لا نتجنب الإثم ولكن على الأقل نمقته، فربما يجعلنا هذا قادرين على الإقلاع عنه.

ومن أجل ذلك الغرض فإنكم إذ تلقيتم العظة بشكل إيجابي وبإطراء، فلنستمع إذن إلى تكملتها.

لقد رأيتموه عندما كان ملقى عند بوابة الغني… انظروه اليوم وهو في حضن إبراهيم. ورأيتموه في الفقر… والآن انظروه في النعيم، ورأيتموه وهو في الجوع… والآن انظروه وهو في فيض الغنى، ورأيتموه وهو يجاهد في صراع… والآن انظروه وهو يكافأ، فليتأمل هذا كل من الأغنياء والفقراء.

الغني لكي يتجنب الاعتقاد بأن الغني الذي يستحق لكل شيء بدون صلاح، والفقير لكي يتجنب الاعتقاد بأن الفقر هو شر. فهذا الرجل يقدم نفسه كمعلم للجميع، أنه لم يتذمر عندما كان فقيرًا، فأي عزر سيكون لمن يتذمرون وهم أغنياء؟ أنه قدم الشكر وهو في الجوع وهذا الكم من المتاعب، فأي مبرر لهؤلاء الذين لا يحاولون الدنو من نفس هذه الفضيلة وهم يتمتعون بفيض الغنى، وأيضًا أي عزر سيكون للفقير الذي يتذمر ويشكو لأنه مضطر للاستجداء ليعيش، في حين أن هذا الرجل الذي يعيش دائمًا في جوع وفقر ووحدة ومرض في منزل رجل غني، مهمَل من الكل، لا يرى أحد آخر يتحمل مثله هذه الآلام، وعلى الرغم من ذلك يبدي هذه الحكمة؟ ليتنا نتعلم من هذا الرجل ألا نعتبر ونعتقد أن الغني محظوظ وأن الفقير مبتلى. وبالأحرى إن كنا نقول الحق، فإن الرجل الغني ليس هو الذي لديه العديد من الممتلكات، ولكنه الذي يحتاج ويقنع بالقليل منها، والفقير ليس هو الذي ليس لديه أي ممتلكات، ولكنه الذي له رغبات كثيرة[1]. يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذا التعريف عن الفقر والغنى، لهذا فإنك إن رأيت شخصًا ما جشع لأشياء كثيرة فاعتبره أفقر الكل حتى وإن حصل على ثروات الجميع. ومن ناحية أخرى الذي له احتياجات بسيطة فاعتبره أغنى الكل حتى وإن لم يكن لديه شيء، وإننا إذ تعودنا أن نحكم على الفقر والغنى بمقياس العقل وليس بمقياس جوهر الفرد. إن الشخص الذي هو في ظمأ دائم لا نعتبره صحيحًا وسويًا حتى وإن كان يتمتع بالثراء، وحتى إن كان يعيش بجانب الأنهار والينابيع، إذ ما هي فائدة وفرة المياه إذا كانت لا تطفئ هذا الظمأ؟

دعونا نطبق المثل في حالة الناس الأغنياء، فإننا لا نعتبر أبدًا هؤلاء الناس الذين يتوقون ويتعطشون لممتلكات الآخرين هم ناس أصحاء، ولا نعتبرهم متمتعون بأي شيء من غناهم. إذا كان الشخص لا يستطيع السيطرة على أطماعه، فحتى إن هو استولى على كل ما يملكه الآخرين فهل يمكن أن يكون أبدًا غني؟

لكن هؤلاء القانعون بما لديهم، وراضون بما يملكون، لا ينظرون ولا يتطلعون لأشياء الآخرين، فحتى إن كانوا أفقر الكل فيجب اعتبارهم أغنى الكل، فالذي لا يشعر أنه محتاج لما يملكه الآخرين ولكنه سعيد بما لديه من اكتفاء ذاتي هو أغنى الجميع.

فلنعود إلى موضوعنا إذا وافقتم وأذنتم، قال يسوع: “فمات المسكين وحملتهُ الملائكة إلى حضن إبراهيم”[2]، عند هذه النقطة أتمنى أن تنزعوا من نفوسكم أي فكر شرير، فكثير من الناس البسطاء يعتقدون أن نفوس الذين يموتون بطريقه قاسية غير طبيعية يصبحون شياطين أو تحل بهم، هذا مستحيل تمام الاستحالة، ليست نفوس هؤلاء الذين يموتون بطريقة قاسية هي التي تصبح شياطين أو تحل بها، بل نفوس هؤلاء الذين يعيشون في الخطية. إن طبيعتهم كجنس بشري لا تتغير ولكن طريقة حياتهم تماثل شرور الشياطين. وبالفعل أوضح السيد المسيح هذا فيما يتعلق باليهود عندما قال: “أنتم من أبٍ هو إبليس”، فقد دعاهم أبناء إبليس ليس لأن طبيعتهم قد تغيرت إلى طبيعة إبليس ولكن لأنهم يعملون أعمال إبليس، ولهذا السبب أضاف “وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا”[3]. وبالمثل قال يوحنا: “يا أولاد الأفاعي مَنْ أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي. فاصنعوا أثمارًا تليق بالتوبة. ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبًا”[4]. ويتكلم الكتاب المقدس كثيرًا عن قوانين العلاقات، ليست العلاقة في الصفات ولكن العلاقة بين الخير والشر.

فالكتاب المقدس يعتبر(ما تشكيلها) الابن أو الأخ لشخص هم اللذان؟؟ يشاركونه صفاته، لكن لماذا أدخل الشيطان هذا التعليم الشرير؟ لكي يحاول أن يلغي المجد المُعَد للشهداء، ولأنهم يموتون هذه الميتات القاسية، فإنه يريد أن ينشر شبهة الشر ضدهم. ولكن ليس له القوة الكافية لكي يحقق ذلك إذ أنهم مازالوا يتمتعون بأمجادهم. وبدلاً من ذلك فقد أنجز شيئًا آخر أكثر إيلامًا، إذ أنه بهذه التعاليم حث وحصن السحرة الذين يخدمونه على ذبح كثير من أجساد الأطفال بأمل أن يجعلوهم بذلك شياطين وخدام لهم. ولكن هذا مستحيل تمام الاستحالة. ماذا عن ما تتفوه به أحيانًا الشياطين “إنني نفس هذا الراهب أو ذلك”. أنا لا اصدق هذا لسبب واضح، أن الشياطين هي التي تقوله لتخدع هؤلاء الذين يستمعون لهم. لهذا فقد أخرسهم وأسكتهم بولس حتى وإن كانوا يتكلمون بالحق، خشية أن ينتهزوا الفرصة ليخلطوا الأكاذيب مع الحقيقة ما أن جعلوا من أنفسهم موضوع ثقة. فعندما يقولون: “هؤلاءِ الناس هم عبيد الله العليّ الذين ينادون لكم بطريق الخلاص”[5]. صرع بولس الروح التي بالعرَّافة، اِنتهرها وأمرها أن تخرج منها، وبعد كل هذا ماذا قال الشرير؟ “هؤلاء الناس هم عبيد الله العليّ”، ولكن لأن الكثير من الناس لا يعرفوا في معظم الأحيان أن يميزوا الأشياء التي تقولها الشياطين، فلذلك فقد أوقفهم نهائيًا وبشكل حاسم لئلا تصدقونهم إذ قال لهم: “ليس لكم أي كرامة وليس لكم الحق أن تتكلموا”. وقال: “اصمتوا، اِخرسوا ليس لكم الحق أن تعظوا”؛ هذه الميزة هي للرسل. لماذا تزعموا وتنتحلوا ما ليس لكم؟”، اسكتوا لقد فقدتم كل مجد وكرامة.

وقد فعل السيد المسيح أيضًا نفس الشيء فعندما قال الشيطان له: “أنا أعرفك مَنْ أنت قدوس الله”[6]، فقد اِنتهره بشدة معلمًا إيانا ألا نثق أبدًا في الشيطان حتى وإن قال لنا شيئًا صحيحًا. ونحن نتعلم من ذلك ألا نثق في الشيطان على الإطلاق، ليتنا نتجنبه ونتفاداه. فنحن يمكننا أن نتعلم التعاليم الصحيحة والمفيدة بكل أمانة ليس من الشياطين، لكن من الكتب المقدسة الإلهية، ونتعلم أنه من غير الممكن للنفس التي غادرت الجسد أن تسقط تحت سيطرة الشياطين، وهنا فلنستمع لقول بولس: “لأن الذي ماتَ قد تبرَّأَ من الخطيَّة”[7]. وهذا يعني لا يعود بعد يُخطئ. فإذا كان الشيطان سوف لا يكون قادرًا على استعمال القوة على النفس أثناء سكونها الجسد، فمن الواضح أنه أيضًا لن يستطيع فعل هذا إذا تركت الجسد. قد يسأل سائل: كيف إذن يرتكب الناس الخطايا وهم لا يعانون الخضوع لها بالقوة؟ طواعية وعن عمد وتسليم أنفسهم ليس قسرًا أو إلزامًا أو اضطرارًا. قد اِتضح هذا من كل هؤلاء الذين انتصروا على حيل الشيطان، وعلى سبيل المثال أنه لم يكن بالقوة بحيث يضع أيوب أن يتفوه بأي كلمة تجديف، على الرغم من كثرة تحريضه له، فمن هذا يتضح أننا لدينا القوة لكي نتبع أو لا نتبع مشورته.

إننا لا نخضع لأي اضطرار أو إلزام منه، ليس فقط فيما ذكرته لكن من المثل الذي نناقشه، يتضح أنه عندما ترحل الأنفس عن أجسادها لا تلبث هناك ولكنها تنطلق فورًا. استمع لقول المسيح: “فمات المسكين وحملتهُ الملائكة إلى حضن إبراهيم”[8]. وليس فقط أنفس الأبرار لكن أيضًا أنفس هؤلاء الذين عاشوا في الشرور تُسَاق بعد الموت، وهذا يتضح من رجل غني آخر. “إنسان غنيُّ أخصبت كورتهُ. ففكر في نفسهِ قائلاً ماذا أعمل لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. وقال أعمل هذا. أهدم مخازني وابني أعظم وأجمع هناك جميع غلاَّتي وخيراتي”[9]. ليس هناك موقف أكثر تفاهة من هذا. فالحقيقة أنه قد هدم مخازنه إذ أن المخازن الآمنة التي يعتمد عليها هي بطون الفقراء وليست حوائط المخازن.

فإنه وقد أهمل هذه لأشياء ليس في احتياج أن يقلق نفسه بالمخازن، ماذا يقول الله له؟ “ياغبيّ في هذه الليلة تُطلَبْ نفسك منك؟ هنا يقول: “حملته الملائكة وهناك يقول: “تُطلَبْ نفسك”، أحد يساق والآخر يُحمل على الأكتاف كمنتصر، تمامًا مثل المصارع في حلبة المصارعة الذي يتلقى جروحًا عديدة تقطر دمًا عندما يكلل بإكليل النصر. فهؤلاء الواقفون في حلبة المصارعة يحيونه بالهتافات العالية ويشيعونه إلى منزله بالتصفيق وصيحات الإعجاب، هكذا اقتادت الملائكة لعازر. ولكن من جهة الرجل الآخر فإن نفسه قد طُلِبَت من بعض القُوى البغيضة التي ربما تكون قد أُرسلت من أجل هذا الغرض فقط.

إذ أن النفس لا تصعد أتوماتيكيًا للعالم الآخر، فهذا مستحيل. فإننا نحتاج إلى مرشد عند الانتقال من مدينه إلى أخرى، فبالأحرى الأنفس التي تنطلق من الأجساد منتقلة إلى العالم الآخر تحتاج إلى مرشدين لتقودها، ومن أجل هذا فإنها ترتفع ثم تهبط ثانية متجهين للجحيم وهي ترتعد خوفًا، إذ أنها على وشك الانطلاق من الجسد. إذ أن إدراك خطايانا يؤخرنا، خاصة في هذا الوقت ونحن على وشك المثول للمحاسبة أمام تلك المحكمة الرهيبة، عندئذ إن كان هناك من هو مذنب بسبب سرقة، أو جشع، أو من لعن، أو بغض أي إنسان بدون سبب، أو اقترف أي خطأ آخر، فإن جميع خطايانا تعود فتحيا قائمة أمام أعيننا توخز ضمائرنا. تمامًا مثل هؤلاء المحبوسين في السجن، فهم في ضيق وكرب دائم، لكن يزداد هذا على الأخص في ذلك اليوم الذي فيه يقتادون للمحاكمة، يقفون أمام باب المحكمة، يسمعون صوت القاضي من الداخل فيرتعدون خوفًا، ويكون الموت أفضل حالاً. وهكذا أيضًا النفس تكون في ضيق وقلق طالما هي في الخطايا، لكن بالأكثر عندما تدنو النهاية والانطلاق من هذا العالم.

هل لكم أن تستمعوا في سكون؟ إنني أكون أكثر سعادة في سكونكم أكثر من التصفيق. إذ أن هذا التصفيق والمديح يجعلني أكثر شهرة ولكن السكون يجعلكم أكثر إصلاحًا.

إنني أعرف أن مما أقوله موجع، لكن كم هو يحتوي على فائدة عظيمة، لو كان الرجل الغني قد وجد من يسدي له مثل هذه النصيحة بدلاً من تملقه وقول ما يود سماعه وجره للانزلاق في حياه الإسراف، ما كان ليسقط في تلك الهاوية. وما كان ليقع تحت هذا العذاب الغير محتمل، نادمًا بعد فوات الأوان، طالبًا المواساة لكن كان الجميع يعملون من أجل إمتاعه مُسلِّمين إياه إلى جحيم النار.

إنني أتمنى أن نعظ ونتحدث دائمًا وباستمرار في هذا الموضوع، إذ يقول الكتاب المقدس: “في جميع أعمالك اُذكر أواخرك فلن تخطأ إلى الأبد” (سي 7: 40) ، وكذلك يقول: “هَيّئْ عملك لرحيلك وأعدَّ كل شيءٍ للطريق” (راجع أم 24: 27). فلو كنت سرقت أي شيء من أحد فرُده إليه وردد ما قاله زكا: “فوقف زَكَّا وقال للربِّ ها أنا ياربُّ أعطي نصف أموالي للمساكين وإن كنتُ قد وشيتُ بأحدٍ أردُّ أربعة أضعافٍ”[10].

إن كنت قد خدعت أي شخص في شيء بالغش، وإن أبغضت أي شخص، فأصلح الأمور قبل يوم المحاكمة، وسوِّي كل أمورك هنا حتى إذا ما اقتربتَ من منصة الحكم لا يكون هناك ما يُؤخذ عليك.

فبينما نحن لا نزال هنا فإن الآمال العريضة تحدونا، لكن إذا ما غادرنا هذا المكان فإنه لا يعود لنا حق التوبة ومحو ذنوبنا، فلهذا السبب يجب علينا أن نعد أنفسنا دائمًا لوقت رحيلنا من هنا. ماذا لو أراد الرب طلب نفوسنا هذه الليلة؟ أو غدًا؟ إن المستقبل مجهول وهذا يبقينا دائمًا في جهاد حتى نعد أنفسنا للانتقال.

تمامًا مثل لعازر في صبره على الاحتمال الذي بسببه اِنتقل في تكريم كبير. ومات الغني ودفن، تمامًا مثلما تظل النفس مدفونة في جسدها مثل قبر لها، ولابسه الجسد مثل كفن لها.

إن السكر والنهم يكبلان الجسد كما بسلاسل ويؤديان به إلى أن يصبح هالك لا فائدة له[11].

لا تمر ببساطة على هذه العبارة… “ودفن”. يا حبيبي أن الموائد المطعمة بالفضة والأرائك والسجاجيد والملابس الفاخرة وغيرها من مختلف أنواع الرياش والزيوت المعطرة والأطياب والكميات الكبيرة من الخمور المعتقة وكميات الطعام الكبيرة وأدوات المائدة الفاخرة والمتملقين والحراس والخدم وكل مظاهر التفاخر والتباهي، تخبو وتذوي… كل شيء رماد. كل لأشياء تراب ورماد، ألحان حزينة وحداد، لأنه لا أحد يستطيع تقديم العون بعد فوات الأوان أو أن يسترجع النفس التي رحلت. عندئذ تختبر قوة الذهب والثراء الفاحش، فمن بين زحام الموجودين فإنه قد أُخذ عاريًا وحيدًا، ولم يستطع أن يأخذ معه أي شيء من فيض غناه، لكنه أُخذ بدون رفيق أو معين. لم يستطع أحد من هؤلاء الذين كانوا يخدمونه أن ينقذه من العقاب والمجازاة، لكنه رحل بعيدًا عن حاشيته، فقد أُخذ بعيدًا بمفرده ليتحمل العذاب الذي لا يُطاق، “كل جسدٍ عشب وكل جمالهِ كزهر الحقل. يبس العشب، ذبل الزهر، لأن نفخة الرب هبَّت عليه. حقَّا الشَّعب عشب. يبس العشب ذبل الزهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد” (إش 6:40-8).

حقًا أتى الموت وأخمد كل هذه الرفاهية واقتاده كأسير منكسر الرأس، يئن خزيًا لا يستطيع الكلام، يرتعد خائفًا وكأنما تمتعه بكل هذا الترف كان حلمًا.

حقًا أتى الموت وأخمد كل هذه الرفاهية واقتاده كأسير منكسر الرأس، يئن خزيًا لا يستطيع الكلام، يرتعد خائفًا وكأنما تمتعه بكل هذا الترف كان حلمًا.

أخيرًا أصبح الغني يتضرع إلى الفقير متوسلاً له، وهو الذي كان من قبل ملقى جائعًا يتعرض لأفواه الكلاب. انعكس الوضع وعرف الجميع من هو الغني الحقيقي ومن هو الفقير الحقيقي، وهكذا أصبح لعازر أغنى الجميع والآخر هو أفقر الجميع. وكما هو الحال في المسرح حيث يدخل الممثلون بأقنعة مستعارة لملوك وقادة وأطباء ومعلمين وحكماء وجنود بينما هم في حقيقتهم ليسوا كذلك هكذا في الحياة الحاضرة، فالفقر والغنى ليست إلا أقنعة، فإنك إن جلست في المسرح ورأيت أحد الممثلون يرتدي قناع ملك فإنك لا تحسبه محظوظًا لذلك ولا تعتقد أنه ملك فعلاً، ولا تتمنى أن تكون مثله، ولكن لأنك تعرف أنه تاجر أو ربما صانع حبال أو صانع براميل أو شيء من هذا القبيل، فإنك لهذا لا تحسبه محظوظًا بسبب قِناعه المستعار أو زيِّه الذي يرتديه ولا أن تحكم على وضعه الاجتماعي بسبب رخص زيه الآخر فليست هذه علامة تعتمد عليها.

وهنا أيضًا نفس الشيء الجلوس هنا في العالم كما لو أنك بالمسرح، وبالنظر إلى الممثلين على خشب المسرح ترى العديد من الناس الأغنياء ولكنك لا تعتقد أنهم فعلاً أغنياء ولكنهم يرتدون أقنعة مستعارة للأغنياء.

تمامًا مثل الرجل الذي يقوم بدور ملك أو قائد على المسرح، فإنه غالبًا ما ينقلب إلى خادم بمنزل أو بائع تين أو عنب بالسوق، فهكذا أيضًا الرجل الغني غالبًا ما ينقلب ليصبح أفقر الكل، فإنك إن نزعت عنه قناعه وكشفت ضميره ودخلت إلى عقله فإنك غالبًا ستجد به فقر شديد وافتقار لأي صلاح، وستجد أنه ينتمي إلى أفقر الطبقات. تمامًا كما يحدث بالمسرح عندما تنتهي الأُمسية وينصرف المشاهدون ويذهب هؤلاء الملوك والقادة فيخلعون أزياء أدوارهم، عندئذ يظهر للجميع ما هم فعلاً. هكذا أيضًا عندما يحين الموت وينتهي المسرح ويتخلص الجميع من أقنعة الغنى والفقر، ويغادرون إلى العالم الآخر حيث يحاكم الجميع حسب أعمالهم فقط، سيتضح أن البعض غني فعلاً والآخر فقير، البعض ذو مرتبة عالية والآخر لا قيمة له. غالبًا وفي الواقع فإن الذي يكون غني في هذه الحياة فإنه يتحول ليصبح أفقر الكل في الحياة الأخرى، مثل هذا الرجل الغني، إذ أنه عندما فاجأه الليل الذي يعني الموت وغادر مسرح هذه الحياة الحاضرة، وطَرح عنه قِناعه اتضح أنه أفقر الجميع في العالم الآخر. وفي الحقيقة فقر جدًا لدرجة أنه لا يتحكم حتى في قطرة مياه، لكن عليه أن يتوسل ليحصل عليها، حتى بتوسله لم يستطيع أن يحصل عليها. هل هناك فقر أكثر من هذا؟ فلنستمع: رفع عينيه فنادى إبراهيم وقال: “يا أبى إبراهيم ارحمني واَرسل لعازر ليبلَّ طرف إصبعهِ بماءٍ ويبرِّد لساني”[12]. أرأيت كم هي كبيرة محنته؟ عندما كان لعازر قريبًا منه فإنه اعتاد أن يتجاهله، لكن الآن عندما أصبح بعيدًا عنه فإنه ينادي عليه، هذا الرجل الذي كان لا يراه في ذهابه وإيابه، أصبح الآن يراه بوضوح وهو يبعد عنه بمراحل.

لماذا يراه؟ ربما في الغالب قال الرجل الغني “لماذا احتاج إلى التقوى والصلاح؟ فإن كل شيء يتدفق عليَّ كما من نبع، وأتمتع بثراء وفير ورخاء عظيم وأنا لا أعاني من أي محنه، فلماذا التمس الفضيلة؟

هذا الرجل الفقير الذي كان يعيش في صلاح وتقوى بالرغم من معاناته لكثير من المتاعب. وحتى الآن أيضًا فإن كثير من الناس يعتنقون هذه الأفكار، لهذا فإنه من أجل اقتلاع هذه الآراء الخاطئة، فإن الله قد أوضح له العقاب الذي ينتظره الأشرار وأكاليل المجد التي تنتظر من جاهدوا للتقوى. والغني لم يرى لعازر لهذا السبب فقط ولكن لأنه أصبح يعاني الآن معاناة شديدة أكثر مما كان يعانيه الفقير من قبل.

وإذا كان عذاب الفقير مؤلمًا لكونه مطروحًا أمام بوابة الغني يرى مدى رفاهية الآخرين، لذلك فإن عقاب الغني كان أكثر إيلامًا وهو مطروحًا في الهاوية يرى لعازر يتنعم. فإن عقابه كان غير محتمل ليس فقط بسبب عذابه ولكن أيضًا بسبب المقارنة لما ناله الفقير من مكافأة، تمامًا مثلما طرد الله آدم من الجنة وأنزله ليسكن في مقابل الحدائق حتى يجدد هذا المنظر الدائم معاناته ويعطيه إدراك أوضح لسقوطه.

أيضًا أنزل الغني في مواجهة لعازر حتى يرى مدى الخير الذي حرم نفسه منه قائلاً: لقد أرسلت لعازر الفقير إلى بابك حتى يعلمك الفضيلة والبرّ ويتلقى حبك، ولكنك تجاهلت المنفعة ورفضت أن تستخدم مساعدته لأجل خلاصك. وفي الآخرة سوف تجلب على نفسك بسببه عقاب وعذاب كبير. ومن الفقير تعلَّمنا أن كل من يعاني بلاء وظلم بيننا سوف تكون له أولوية الوقوف قبلنا في الحياة الأخرى. وفي الحقيقة أن لعازر لم يعاني ظلم من الرجل الغني إذ أن الغني لم يسلبه أمواله، لكنه لم يشركه معه فيما له. فإذا كان الغني قد أدين بسبب عدم رحمته للفقير وعدم إشراكه معه في الخير الذي عنده، فأي عذر سيكون للذي يسرق أشياء الآخرين عندما يصبح محاطًا بهؤلاء الذين أخطأ في حقهم؟ في ذاك العالم لن تكون هناك حاجة إلى شهود أو مدعين أو بينة أو دليل، إنما الأفعال نفسها كما فعلناها تظهر أمام أعيننا. فإنه يقول انظر إلى الإنسان وإلى أعماله، في الواقع إن عدم إشراك الآخرين فيما تملكه هي أيضًا سرقة. ربما تدهشك هذه العبارة، لا تندهش فإني سوف أُحضر لك شهادة من الكتاب المقدس تقول أن السرقة ليست سرقه أشياء الآخرين، ولكن أيضًا عدم جعل الآخرين يشاركونك ما لديك هي أيضًا سرقه واحتيال.

ما هي شهادة الكتاب؟ إن النبي يقول متهمًا اليهود، يقول الرب:

“The Earth has brought forth her increase, and you have not brought forth your Titles but the Theft of the poor in your houses.”[13]

أنه يقول: لأنكم لا تعطون الصدقات المفروضة فإنكم بهذا تسرقون ما للفقير. وقد قال هذا ليوضح للأغنياء أنهم يقتنون ممتلكات وخيرات الفقراء، حتى وإن كانوا ورثوها عن آبائهم أو ثرواتهم، بصرف النظر بأي طريقة جمعوها. وفي موضوع آخر يقول الكتاب: “يا بنيّ لا تحرم المسكين ما يعيش به”[14]. أن تحرم، هو أن تأخذ حق الآخرين، الحرمان هو عندما نأخذ ونمنع عن الآخرين ما هو حق لهم. من هذا نتعلم إننا عندما لا نبدي رحمة فإننا سنعاقب تمامًا مثل هؤلاء الذين يسرقون. إن أموالنا هي للرب بصرف النظر كيف جمعناها، فإننا لو أعطينا المحتاجين سوف نحصل على مزيد من الخيرات، لهذا السبب يسمح لك الله بالمزيد ليس من أجل أن تبدده في الزنا أو السكر أو الأطعمة الفاخرة أو الملابس الغالية وكافه الأشياء المؤدية إلى الرخاوة، لكن من أجل توزيعها على المحتاجين. تمامًا مثل القائم على الخزانة الإمبراطورية، فإن أهمل توزيع ما أُمر به، وبدلاً من ذلك أنفقه في ملذاته الشخصية، فإنه يدفع الثمن ويجازى بالموت. كذلك أيضًا الرجل الغني فإنه يُعتبر كوكيل على الأموال المستحقة للتوزيع على الفقراء، فإنه تكلف بتوزيعها على إخوانه المعوزين والمحتاجين، لهذا فإنه إذا انفق على نفسه أكثر من احتياجاته فإنه سوف يُجَازى جزاءًا مؤلمًا في الآخرة.

وذلك لأن ممتلكاته ليست ملكه، لكنها ملك إخوانه الفقراء، لذلك علينا أن نستخدم ما نملكه باقتصاد لأنه مِلك للآخرين كيف نستخدمه باقتصاد وهو مِلك للآخرين؟ عندما لا ننفقه فيما هو غير لازم كذلك لا ننفق على احتياجاتنا فقط ولكن نعطي أيضًا نصيبًا مساويًا للفقراء، إنك إن كنت غنيًا ولكنك تنفق فيما لا تحتاجه فإنك سوف تحاسب على ما أؤتمنت عليه من أموال كما يحدث في إدارة المنازل الكبيرة، فكثير من الناس يعهدون إلى مديري منازلهم بالشئون المالية، وهؤلاء الذين يتسلمون هذه الأمانة يحافظون على ما أعطي لهم ولا يسيئوا استخدام النقود، لكن يوزعونها في المكان والوقت حسب أوامر أسيادهم. وأنت أيضًا يجب أن تفعل هكذا، فإنك إن كنت حصلت على أكثر مما للآخرين وتسلمته ليس لكي تنفقه على نفسك، إنما لكي تكون وكيل صالح للآخرين.

ومما هو جدير بالسؤال ويستحق البحث، لماذا لم يرى الغني لعازر مع أبرار، لكنه في حضن إبراهيم؟ إبراهيم كان مضيفًا للغرباء، فقد رأى الغني لعازر مع إبراهيم لأن لعازر قد يدينه لعدم ضيافته له.

إن أب الآباء كان يلتقط ويتصيد المارة الغرباء ويحضرهم إلى منزله، لكن هذا الرجل الغني تغافل عن هذا الذي يرقد عند بابه، وبالرغم من وجود هذا الكنز لديه يمكن أن يساعد في خلاصه، لكنه كان يمر عليه كل صباح ولم يستغل مساعدة الفقير لمساعدة احتياجات نفسه. لم يكن أبو الآباء كمثل هذا الرجل، بل كان على العكس تمامًا، يجلس أمام باب بيته يُصر على دعوة كل من يمر به، تمامًا مثل الصياد الذي يلقي شبكته في البحر فيسحب ليس السمك فقط بل أيضًا الذهب واللآلئ. فها هو أبو الآباء يلح على دعوة الناس، فمرة يمسك بملائكة بدون أن يعرف من هم، وهذا هو الجزاء الرائع. وفي هذا يقول بولس في انبهار: “ولا تنسوا إضافة الغرباءِ لأن بها أضاف أناس ملائكةً وهم لا يدرون”[15].

فلو كان يعرف ما يفعله عندما استقبلهم بهذا الحماس والشعور الوِدي ما كان يعتبر هذا الذي فعله شيء حسن ورائع، إن سبب هذا الإطراء أنه لم يكن يعرف من هؤلاء المارة فقد ظن أنهم مسافرون عاديون، ودعاهم للدخول مُرحبًا بهم في حفاوة.

إنك إن استقبلت شخص مشهور أو شخصية لامعة بحفاوة بالغة فإنك بهذا لا تكون قد فعلت شيء، إذ أهمية وضع الضيف عادة ما تجبر الشخص الغير مضياف أن يظهر ترحاب كبير، إنما الشيء العظيم والرائع عندما تستقبل أي عابر سبيل حتى وإن كان متشردًا أو عديم الشأن بترحاب كبير. ولهذا قال السيد المسيح مطوبًا من يسيرون على هذا المنهج: “الحقَّ أقول لكم بما أنكم فعلتموهُ بأحد إخوتي هؤلاءِ الأصاغر فبي فعلتم”[16].

وأيضًا يقول: “هكذا ليست مشيئَةً أمام أبيكم الذي في السموات أن يهلك أحد هؤُلاءِ الصغار”[17].

وأيضًا يقول: “ومَنْ أَعثَرَ أحد هؤُلاءِ الصغار المؤمنين بي فخير لهُ أن يُعلَّق في عنقهِ حجر الرَّحَى ويُغرَق في لُجَّة البحر”[18]. وفي كل مكان كان لدى السيد المسيح الكثير ليقوله عن الصغار الذين ليس لهم شأن.

وإذ عرف إبراهيم هذا فإنه لم يسأل هؤلاء الذين مروا به من هم؟

فإنك إن أردت أن تضع معروفًا مع شخص فيجب ألا تطلب كشف حساب عن حياته، لكن حسبك أن تصلح فقره وتكفي احتياجاته.

إن الإنسان الفقير ليس له إلا طلب واحد هو احتياجه وعوزه، فلا تطلب منه شيئًا آخر، حتى وإن كان أشر الرجال، ولكنه يفتقد احتياجاته الضرورية فتخلصه أولاً من جوعه.

السيد المسيح أيضًا دعانا أن نفعل ذلك عندما قال: “لكي تكونوا أبناءَ أبيكم الذي في السموات. فإنهُ يشرق شمسهُ على الأشرار والصالحين ويمطر على أبرار والظالمين”[19].

فإن معطي الصدقة هو ميناء وملاذ لكل المحتاجين، فالميناء يستقبل كل الذين تحطمت سفنهم وينقذهم من الخطر سواء كانوا أشرار أم أبرار، أيًا كان هؤلاء الذين في خطر فإنه يمنحهم حمايته. وأنت أيضًا عندما ترى إنسان على الأرض يلاقي متاعب غرَّقت سفينته بسبب الفقر، فلا تحاكمه أو تطلب كشف حساب عن حياته، لكن خلصه أولاً من متاعبه، لماذا تجلب القلق لنفسك، الله يساعدك على هذا الفضول. كم كان معظمنا سيتذمر إذا كان الله يدعونا أن نختبر أولاً حياة كل إنسان بدقة، وأن نتدخل في تصرفاته وأفعاله لكي نعطيه صدقه؟ ولكن إذ كنا قد تحررنا من هذا القلق فلماذا نجلب على أنفسنا المزيد من القلق؟ إن القاضي شيء والمتصدق شيء آخر.

فقد سُمي الإحسان هكذا لأننا قد نعطيه لغير المستحقين، وقد نصحنا القديس بولس أيضًا أن تفعل هكذا عندما قال: “إذا كنت تتطفل وتتدخل في هؤلاء الغير مستحقين فحتى المستحقين سوف لا يأتون إلينا تلقائيًا، ولكن إن كنّا نمنح الغير مستحقين فبغير شك فإن المستحقين وأيضًا المقتدرين سوف يأتون إلينا. هذا مبدأ أبونا متى لماذا كنا نُخطئه؟؟؟؟

وهذا ما حدث لإبراهيم البار الذي لم يتطفل أو يتدخل في هؤلاء المارة، لهذا استطاع أن يستقبل الملائكة، ليتنا نقلده ونسير مثله على هذا النحو، مثلما حاكى هو بتدقيق كرم وسماحه أسلافه القدماء، لهذا قال: “غريب لم يبيت في الخارج. فتحت للمسافر أبوابي”[20]. لم تكن مفتوحة لأحد ومغلقة للآخر، لكنها ببساطة مفتوحة للجميع. ليتنا نفعل هكذا، أتوسل إليكم، بدون بحث أو تحقيق أكثر من اللازم.

إن عوز الفقير هي تزكية استحقاقه، فإذا جاء إلينا أي شخص بهذه التزكية فيجب علينا ألا نتدخل ونسأل عن أكثر من هذا. إننا نعطي للشخص نفسه وليس لسلوكه ونصنع معه الرحمة ليس بسبب فضائله ولكن لعوزه واحتياجه، ومن أجل هذا يرحمنا السيد برحمته العظيمة مع كوننا غير مستحقين للتمتع بمحبته للبشرية.

فإذا كنا سوف نفحص ونسأل بتدقيق عن مدى استحقاق إخواننا الفقراء فإن الله سوف يفعل نفس الشيء معنا. وإذا كنا نطلب كشف حساب من إخواننا الفقراء فسوف نفقد نحن أنفسنا محبه البشرية الآتية من فوق، فقد قال: “بالدينونة التي بها تدينون تدانون. وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم”[21].

ولكن نعود إلى الحديث عن موضوعنا، انظروا إلى لعازر وهو في حضن إبراهيم والغني يقول: “يا أبي إبراهيم ارحمني وأرسل لعازر ليبلَّ طرف إصبعهِ بماءٍ ويبرّد لساني لأني معذَّب في هذا اللهيب”[22].

لماذا لم يوجه كلامه إلى لعازر؟ يبدو لي أنه استيحاءً وخجلاً، وقد ظن أنه لِما حدث منه فإن لعازر يحمل ضده حقد وضغينة، فقد قال: “إنني عندما كنت مستمتعا برغد العيش ولم يكن هناك أي شيء رديء أو متاعب، تجاهلت الرجل الذي كان في عناء ولم أشاطره ولو بشيء يسير، فمع كل ما لاقاه من تجاهل مني فإنه لن يوافق على أي عطف عليَّ”، إنني لا أقول هذا لنتهم لعازر، فبالتأكيد أن هذا الاتجاه كان بعيدًا عنه، ولكننا نقول إن الغني لم يدعوه لأنه تخوَّف من هذا، لكنه دعا إبراهيم اعتقادًا منه أنه يجهل ما حدث. لقد استجدى شيء من هذا الإصبع الذي كان دائمًا يسمح للكلاب أن تلعقه.

ماذا أجاب إبراهيم؟ “يا ابني اُذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا”[23]. انظروا إلى حكمة وعطف الرجل البار فإنه لم يقل له: “أيها القاسي الشرير عديم الإنسانية أبَعد معاملتك السيئة لهذا الرجل الآن تتذكر الإحسان والرحمة والغفران؟ ألا تخجل! ألا تستحي!

لكن ماذا قال له؟ لقد قال له: “يا ابني اُذكر أنك استوفيتَ خيراتك في حياتك” فإنه مكتوب: “لا تزد القلب المغيظ قلقًا”[24].

إن عقابه يكفي فلا تزيد عليه أكثر في بليته ومحنته، وكذلك حتى يجنبه الظن أن ما منع لعازر من الذهاب إليه هو حقد فقد دعاه “يا ابني”، وأيضًا كأنما يعتذر له بهذه العبارات “ليس في استطاعتي السماح بهذا، حتى إن الذين يريدون العبور من هنا لا يقدرون “لقد استوفيت خيراتك في حياتك”،

لماذا لم يقل له ببساطة “لقد أخذت خيراتك في حياتك”. لكنه قال له “لقد استوفيت خيراتك في حياتك “إنني أرى بحر كبير من التأملات يتفتح أمامنا. ليتنا نعمل بدقه بكل ما قيل الآن وما قيل قبلاً ونحافظ عليه، أعدوا أنفسكم جيدًا بما قيل حتى تسمعوا ما سوف يقال.

لو كان من الممكن تذكروا كل لأشياء التي قلتها، وإن لم تستطيعوا أن تتذكروا كل الأشياء، فإني أرجوكم أن تتذكروا حتمًا إن عدم شركة الفقراء لنا في ثروتنا هي سرقه من الفقير وحرمانه من سبل الحياة.

إننا لا نمتلك ثرواتنا ولكنهم هم يملكونها. فإن سلكنا بهذا الاتجاه فإننا بالتأكيد سوف نقدم أموالنا قربانًا، وبإطعامنا المسيح في فقره ندَّخر لأنفسنا منفعة كبيرة في الآخرة، وبهذا نستطيع أن نستحق الأمجاد العظيمة المعدة لنا. بالنعمة والرأفات التي لربنا يسوع المسيح له المجد والإكرام والسجود مع الآب والروح القدس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين آمين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] هذه الفكرة شائعة ومعروفة في الفلسفة الأخلاقية للوثنية اليونانية.

[2] لو22:1

[3] يو44:8

[4] مت7:3-9

[5] أع17:16

[6] مر24:1، لو34:4

[7] رو7:6

[8] لو22:16

[9] لو17:12-18

[10] لو8:19

[11] فكرة إن الجسد هو مقبرة للنفس هي نفس فكرة الفلسفة الأفلاطونية الحديثة، لكن بالنسبة للمسيحيين فإن الجسد يهلك إذا اختار الإنسان أن يجعله كذلك.

[12] لو 24:16

[13] قارن مل8:3-10

[14] سيراخ 1:4

[15] عب13:2

[16] مت40:25

[17] مت14:18

[18] مت6:18

[19] مت45:5

[20] أي32:31

[21] مت2:7

[22] لو24:16

[23] لو25:16

[24] سير4:3

No Result

View All Result

Discussion about this post