الذكرى الثمانون

Octogesima adveniens

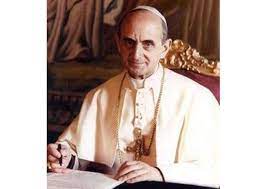

رسـّالة

قداسة البابا بولسْ السَّادس

لمناسبة الذكرى الثمانين

لرسالة البابا لاوُن الثالث عشر العـامة

“الشؤون الحديثة”

مقدمة

منذ أواخر القرن التاسع عشر، نشطت الكنيسة كثيراً في مجالات المعضلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي أخذ يعانيها الإنسان بعد أن انطلق، بسرعة خاطفة، في ثورة صناعية وتقنية تناولت أوضاع حياته في شتى أبعادها، الفردية والعيلية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية.

في وسط التيارات الفكرية والانقلابات الجذرية التي عرفها التاريخ المعاصر، ومنها الثوري العنيف الدامي، والدكتاتوري الكلي، والتطوري، والمحافظ حرصت الكنيسة على التركيز على الإنسان في قيمته الشخصية، ودعوته الإلهية، ومصيره الذي يتجاوز أبعاد الأرض.

أما الفلسفة التي اعتمدتها، فتلك التي حملها الإنجيل إلى العالم بشرى خلاص وتحرّر، ومحبة وعدالة ومساواة وأخوّة تلفّ البشر جميعاً أبناء الله. هذه المعطيات والمفاهيم عكفت الكنيسة على أن تسبر أغوارها أعمق فأعمق، وتتبّين ما تقتضيه من ثورة في النفس والضمير، وتنظر إلى الأوضاع الإنسانية في ضوئها، فتتناولها تحليلاً وتوجيهاً. مما كوّن التراث اللاهوتي الذي لدينا اليوم في مجالات المشكلات التي يعالجها الإنسان.

وقد تكاثف هذا التراث واتسّع، عبر السنين، حتى ألمّ بالقضايا المطروحة اليوم على الضمير الإنساني كلها، والباباوات في طليعة من أسهم في هذا التراث، قولاً وكتابة وتوجيهاً وتقويماً. ولم يكتف أحبار روما بالصعيد الفكري، فاتخذوا مواقف عملية في شتى الأزمات، في جرأة وفعالية تركزّتا على ما يعونه من مسؤولية راعوية عليا بحكم منصبهم، وعلى تجرّدهم عن أي مصلحة ذاتية دنيوية، والنفوذ المعنوي العالمي الذي لمركزهم وشخصيتهم الروحية والإنسانية. ولا يزال عالم العرب يتحدث، في عميق قدر وعرفان جميل، عن مواقف الكرسي الرسولي حيال معضلة فلسطين. ودنيا اليهود، الذي يأخذ صهاينتهم على قداسة البابا مواقفه في قضية الإنسان العربي في فلسطين، قد أفادت قبل العرب من جرأة البابا بيوس الحادي عشر يوم قام يشهّر الفلسفة العنصرية النازية وسياسة الظلم الهتلري.

لقد مضى ثمانون سنة (15 أيار سنة 1891) على ظهور رسالة البابا لاون الثالث عشر العامة في شؤون العمّال.

هذه الذكرى الثمانون هي النقطة التي ينطلق منها قداسة البابا بولس السادس في الرسالة التي ننشرها اليوم في العالم العربي. وقد سبقه أسلافه بيوس الحادي عشر وبيوس الثاني عشر ويوحنا الثالث والعشرون فأحيوا، هم أيضاً، الذكرى الأربعين والخمسين والسبعين لهذه الرسالة الخالدة التي كانت أول من أرسى المبادئ الأساسية للعمل الاجتماعي في ضوء المسيحية. وقد حرص الباباوات على أن ينتهزوا فرصة كل ذكرى ليعرضوا التطورات الحديثة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ويقدموا ما يرون من حلول انطلاقاً من الأوضاع والمعطيات الجديدة.

وفي الذكرى السبعين أصدر البابا يوحنا الثالث والعشرون رسالته العامة “الكنيسة أمّ الشعوب ومربيّتها” (15 أيار سنة 1961)، وقدم فيها لرسالة لاون الثالث عشر بما يلي، بعد أن قال “أنها فتحت أمام عمل الكنيسة طريقاً جديداً”، “وأنّا لنجدها حتى في أنظمة الشعوب”، مشيراً بذلك إلى المادة 427 من معاهدة فرساي سنة 1919 التي كرّست دولياً ما نادى به لاون الثالث عشر، وقد استوحتها الدساتير القومية في شتى الدول وأقرّتها شرعة حقوق الإنسان:

“تكلم لاون الثالث عشر في عصر انقلابات جذرية، ومناقضات صارخة وثورات عنيفة … من المعلوم أن النظرة إلى العالم الاقتصادي الأكثر شيوعاً آنذاك، والأكثر تجلياً للواقع، هي النظرة الطبيعية التي تنكر وجود أي صلة بين العالم الأدبي والعالم الاقتصادي، وترى في المصلحة الفردية الدافع الوحيد للعمل الاقتصادي، وفي المنافسة الحرة اللامحدودة الناموس الأسمى الذي ينظّم العلاقات بين العوامل الاقتصادية. وهذا يعني أن فائدة رأس المال وثمن السلع والخدمات والكسب وأجرة العمل، كل هذا تحدّده حصراًَ وآلياً نواميس السوق؛ وبالتالي، فلا تدخّل للدولة في ميدان الاقتصاد. أما النقابات، فأوضاعها تختلف باختلاف البلاد، فهي ممنوعة في هذه، أو مرّخص لها في تلك، أو تتمتع بالشخصية المعنوية، ولكن على صعيد الحق الخاص، في سواها.

في عالم اقتصادي يقوم على هذه النظرة، نرى ناموس الأقوى في ملء سيطرته على الصعيد النظري كما على صعيد العلاقات الراهنة بين الأفراد أيضاً، مما ينشئ نظاماً اجتماعياً معكوساً جذرياً.

وفيما نرى خيرات طائلة تتكدّس بين أيدي البعض، نرى الجموع العاملة تعاني أوضاع ضائقة تتزايد مع الزمن: فأجور غير كافية أو “أجور مجاعة”، وشروط عمل مرهقة لا عبرة فيها للصحة الجسدية ولا للأخلاق ولا للحياة الدينية. وهناك خصوصاً لا إنسانية الأوضاع التي كانت تفرض على النساء والأولاد في عملهم؛ فضلا عن شبح البطالة المخيف المنتصب دوماً في الآفاق؛ ومقومات الأسرة في تيار تفكك مريع.

ونتيجة لهذا كله تفشّى في الطبقات العاملة استياء بالغ، وأخذ روح الاحتجاج والثورة يبرز ويتضخم في ما بينها، مما يجعلنا نفهم تهافت هذه الطبقات على نظريات اجتماعية متطرفة تصف علاجات أكثر شراً من الأدواء نفسها.

في غمرة هذه الفوضى أعطي لاون الثالث عشر أن ينشر رسالته الاجتماعية مرتكزة على طبيعة الإنسان، ومشبعة من مبادئ الإنجيل وروحه…

إنها لمعرفة تلك المبادئ الأساسية التي عرضها الحبر الخالد الذكر في وضوح وسلطان، والتي يجب أن يعاد على ضوئها تنظيم الناحية الاقتصادية والاجتماعية في حياة المجتمع البشري.

هذه المبادئ، موضوعها أولاً العمل الذي يجب أن ينظر إليه ليس كإلى سلعة، بل إلى تعبير عن الشخصية الإنسانية. والعمل هو مورد الرزق الأوحد للأكثرية الساحقة من الناس. وبالتالي، فأجرة العمل لا يمكن أن يترك أمر تقديرها للتفاعل التلقائي بين نواميس السوق، وإنما لا بدّ، على العكس من ذلك، من أن تقرّر بحسب نواميس العدل والأنصاف، وإلا امتهنت حرمتهما، حتى ولو كان عقد العمل قد انبثق، كامل الحرية، من إرادة الفرقاء.

كذلك الملكية الفردية – حتى تلك التي تتناول وسائل الانتاج – فإنها حق طبيعي ليس للدولة أن تقضي عليه. ولهذه الملكية، في كيانها الذاتي، وظيفة اجتماعية؛ فهي، إذن، حق يمارسه صاحبه لمصلحته الشخصية ومنفعة الغير.

والدولة التي إنما غاية وجودها تحقيق المصلحة العامة على الصعيد الزمنين لا يمكنها أن تتجاهل عالم الاقتصاد. فواجبها أن توجد فيه للعمل بالطرق الملائمة على انتاج الكمية الكافية من الخيرات المادية التي يشكل استعمالها ضرورة للتمرّس بالفضيلة، وللدفاع عن حقوق المواطنين جميعاً، ولاسيما الضعفاء منهم، كالعمال والنساء والأولاد. كما أن من واجبها، وهو واجب لا هوادة فيه، الاسهام الإيجابي النشيط لتحسين أوضاع العمال المعاشية.

وعلاوة على ذلك، فواجب الدولة أن تسهر على تطوّر علاقات العمل وفاقاً لمقتضيات العدل والانصاف، وعلى أن تصان كرامة الشخصية الإنسانية، نفساً وجسداً، في أوساط العمّال. وفي هذا المجال رسمت رسالة لاون الثالث عشر الخطوط التي استوحتها التشريعات الاجتماعية في دول العالم. وهي نقاط أسهمت فعلاً في قيام وتطور فرع جديد في القانون، هو قانون العمل…

أما العمّال فتقّر الرسالة حقّهم الطبيعي في إقامة اتحادات، لهم وحدهم أو مشتركة بينهم وبين أرباب العمل. ثم حقهم في إعطاء هذه الاتحادات الشكل العضوي الذي يرونه اكثر فعالية في بلوغهم مصلحتهم الاقتصادية والمهنية، ثم حقهم في العمل المستقل التلقائي، ضمن هذه الاتحادات، لبلوغ هذه المصلحة.

أخيراً، على العّمال وأرباب العمل أن يستهلوا في علاقاتهم مبدأ التضامن الإنساني والأخوّة المسيحية. لأن المنافسة، بالمعنى الذي لها في الاقتصاد الحر، وكذلك الصراع الطبقي بالمعنى الماركسي، كلاهما يضّادان الطبيعة ويتنافيان والنظرة المسيحية إلى الحياة”.

وينهي يوحنا الثالث والعشرون كلامه في رسالة لاون الثالث عشر بقوله: “ولذلك، فالرسالة، كانت ولا تزال، تدعى بحق “الشرعة الكبرى” للأعمار الاقتصادي والاجتماعي في عالم اليوم”.

وينتقل يوحنا الثالث والعشرون إلى ما جاء به بيوس الحادي عشر في الذكرى الأربعين لهذه الرسالة (15 أيار سنة 1931): التشديد على الوظيفة الاجتماعية التي للملكية الفردية؛ عقد العمل من حيث عدالته وتعديله بعناصر تتخّذ من عقد الشراكة واعتبار الناحيتين الفردية والاجتماعية فيه أي حاجات العمّال وما تستلزمه مسؤولياتهم العيلية وأوضاع المؤسسة حيث يعملون ومقتضيات الاقتصاد العام؛ التضاد الجذري بين الشيوعية والمسيحية؛ ظاهرة تكديس الثروات وحصر طاقة اقتصادية هائلة في أيدي بعض أفراد ليسوا عادة بمالكي الرساميل، بل هم محض مستودع لها ومدراء يتصرفون بها كيفا شاؤوا؛ الدكتاتورية الاقتصادية وسيطرة المال على الصعيد الدولي وهي الحصيلة المنطقية للمنافسة الحرة اللامحدودة؛ دمج العالم الاقتصادي في النظام الأخلاقي؛ التنظيم النقابي؛ واجب السلطة المكّلفة السعي إلى المصلحة العامة؛ التعاون الاقتصادي على الصعيد العالمي؛ التركيز على مفاهيم العدل والمحبة والصالح العام.

ويذكّر يوحنا الثالث والعشرون برسالة بيوس الثاني عشر في أول حزيران سنة 1941، في الذكرى الخمسين لرسالة لاون الثالث عشر، وقد سلّطت الأضواء على حق كل إنسان في أن يعيش على مستوى كرامته الإنسانية، و هو حق أوّلي بالنسبة إلى أي حق اقتصادي آخر، حتى بالنسبة إلى حق الملكية نفسه؛ وعلى العمل بوصفه حقاً وواجباً لأي إنسان؛ وعلى الأسرة من حيث ما تقتضيه حريتها الصحيحة والاضطلاع بواجباتها من حقوق، بما في ذلك حق الهجرة.

ويجيء دور يوحنا الثالث والعشرين بالذات، فيقسم رسالته إلى أربعة أقسام. ففي القسم الأول يلخص ما جاء في رسالة لاون الثالث عشر وامتداداتها في بيوس الحادي عشر؛ وفي القسم الثاني يعكف على توضيح هذه المعطيات في ضوء التطورات الحديثة، فيتكلم في الجماعة المعاصرة وأجرة العمل من حيث العدل والانصاف والتوازن بين التطور الاقتصادي والتطور الاجتماعي؛ وفي مقتضيات العدل وكرامة الإنسان في الأنظمة، وفي المؤسسات المتوسطة والكبرى والحرفية وتعاونيات الانتاج؛ وفي الملكية الفردية واتجاه إنسان اليوم صوب الضمان الاجتماعي والمقدرة المهنية للحصول على الطمأنينة التي كان بالأمس يركّزها على ما يملك. وفي القسم الثالث يعرض الوجوه الجديدة للمعضلة الاجتماعية ويلُّم بموضوع تخلّف القطاع الزراعي والعمل على تنمية هذا القطاع من جميع جنباته؛ ويسهب في شرح مقتضيات العدل والمحبة في العلاقات بين البلدان المتفاوتة التنمية، ويدعو إلى تعاون الأسرة البشرية جمعاء في وعي لتضامنها، إذ أن لكل معضلة إنسانية ذات شأن مدى عالمياً، ويتطرّق لنقطة زيادة السكان والتنمية الاقتصادية. وفي القسم الرابع، يتناول ضرورة توثيق روابط حياة مشتركة، في الحق والعدل والمحبة.

ويعود يوحنا الثالث والعشرون في رسالته الصادرة في 11 نيسان سنة 1963 بموضوع السلام، إلى بعض هذه النواحي في ضوء ارتباط السلام بها.

ويكرّس بولس السادس رسالته في تنمية الشعوب (26 آذار سنة 1967) لمعضلة التخلّف التي تعانيها البشرية في ثلثي أبنائها، وتهديد هذا الواقع للسلام؛ وبالتالي، فالسلام في عالم اليوم يبنى بالعمل المتضامن على تنمية اقتصادية واجتماعية تلّف الأسرة البشرية جمعاء.

وفي الرسالة التي نحن بصددها اليوم، وقد صدرت في 14 أيار سنة 1971 في الذكرى الثمانين لرسالة لاون الثالث عشر، يعرض بولس السادس المعضلات الاجتماعية الجديدة، ومنها خصوصاً ظاهرة تضخّم المدن ومضاعفاتها على الصعيد الإنساني، وتطوّر وسائل الإعلام ودورها الخطير في عالم اليوم، سواء على الصعيد الفردي أو الاجتماعي؛ ويحلّل النزعات الإنسانية والتيارات الفكرية المعاصرة في ضوء الإنسان من حيث كيانه ومصيره الكلّي؛ ويحدّد موقف الضمير المسيحي حيال هذه التطورات، ويدعو إلى العمل السريع في محبة شاملة وتضامن مع جميع ذوي الإرادات الحسنة، في نطاق الاحترام المتبادل.

من خلال هذا العرض للفكر المسيحي الاجتماعي، نتبّين مدى تعامي البعض عندما يتهمون الكنيسة بالاكتفاء، بالنسبة إلى المعضلة الاجتماعية، بدعوة الفقراء إلى الصبر، والأغنياء إلى السخاء، كما نتبيّن واجبنا الضميري، النابع من أمانتنا للإنجيل، أن نكون في قلب عالمنا العربي، الشهادة الجريئة للحق والعدل والمحبة، واليد التي تسعى، مع جميع ذوي الإرادات الحسنة، إلى بناء مجتمع أفضل.

توطئة

نيافة الكردينال

1– إن الذكرى الثمانين لرسالة البابا لاون الثالث عشر العامّة في شؤون العمال، هذه الرسالة التي لا يزال نورها يضيء العمل في مجالات العدالة الاجتماعية، تدفعنا إلى أن نعرض مجدداً تعاليم أسلافنا ونطوّرها تجاوباً مع أوضاع جديدة في عالم يتحوّل. فالكنيسة تساير البشرية وتشاركها مصيرها في قلب التاريخ، وهي إذ تحمل إلى الإنسان بشرى محبة الله والخلاص في المسيح، تسلّط نور الإنجيل على نشاطها وتساعده على الدخول في مخطّط المحبة الإلهية وبلوغ كمال ما يصبو إليه.

دعوة عامة إلى عدالة أكثر

2– وإنّا لنتحقق، في ثقة، أن روح الرب يواصل عمله في قلب البشر، ويكوّن في كل مكان جماعات مسيحية تعي مسؤولياتها في المجتمع. ففي القارات جميعها، وبين الأمم والأعراق والحضارات، وفي أي بيئة إنسانية، لا يزال الرب يبعث رسلاً أصيلين يحملون الإنجيل إليها. وقد أتيح لنا في أسفارنا الأخيرة أن نلقاهم ونعبّر عن إعجابنا وتشجيعنا. كما أتيح لنا أن نقترب من الجماهير ونسمع صرخاتها، صرخات الألم والرجاء معاً. وفي هذه الظروف بالذات، قد بدت لنا في وضوح أكثر المعضلات الخطيرة التي يعانيها عالمنا. أجل، إنها لمعضلات لها وجهها المحلي، غير أن أبعادها تلّف البشرية جمعاء، بشرية تتساءل عما عسى أن يكون مستقبلها، ومعنى التغيّرات التي تشهدها، والاتجاه الذي تسلكه. فالتفاوت بين الأمم لا يزال قائماً سواء على صعيد التنمية الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية، وإلى جانب مناطق بلغ مستواها الصناعي الشأو الأبعد، نجد مناطق ما زالت في المرحلة الزراعية البدائية؛ وإلى جانب بلاد تعيش في الرفاه نجد بلاداً تكافح الجوع؛ وإلى جانب شعوب بلغت مستوى ثقافياً عالياً نجد شعوباً تحاول القضاء على الأميّة. ومن كل صوب، يتعالى صبو الإنسان إلى عدالة أكثر وسلام أكثر رسوخاً، في احترام متبادل بين البشر والشعوب.

أوضاع السميحيين المختلفة في العالم

3– أجل، إن الأوضاع التي يعيشها المسيحيون، مخيّرين أو مرغمين، لتختلف باختلاف المناطق والنظم الاجتماعية والسياسية والحضارات. ففيما نراهم، هنا، وقد أُخرست أصواتهم، يُنظر إليهم في حذر ويُفرض عليهم العيش على هامش المجتمع في نطاق نظام ديكتاتوري يقضي على الحرية، نجدهم، هناك، أقلية ضئيلة يكاد لا يسمع لها صوت. وبالرغم من أن للكنيسة، في دول أخرى، مركزاً تقرّه هذه الدول، حتى يبلغ أحياناً الاقرار الرسمي، فهي تعاني صدمات الأزمة التي تجتاح المجتمع الإنساني، ويتعرّض البعض من أبنائها لتجربة الدعوة إلى حلول جذرية وعنيفة يأملون منها فعالية أكثر. وكما أن البعض، وقد عميت بصائرهم عن واقع الظلم القائم، يحاولون الإبقاء على الأوضاع الراهنة، كذلك ينخدع سواهم بنظريات ثورية تغذّي أحلاماً كاذبة بعالم يتوّطد نهائياً على الأفضل.

4– حيال هذا التباين في الأوضاع، يتعذر علينا أن نقول قولاً واحداً أو أن نعرض حلاً يجيء شاملاً. فنحن لا نطمح إلى مثل هذا الحلّ، وليس من رسالتنا أن نعطيه. فلتعكف الجماعات المسيحية على تحليل المعطيات الخاصة بالبيئة التي تعيش فيها، تحليلاً موضوعياً، ولتسلّط عليها النور الخالد الذي جاء به الإنجيل، ولتبحث عن مبادئ لتفكيرها وقواعد لإحكامها وتوجيهات لعملها في تعليم الكنيسة الاجتماعية، هذا التعليم الذي تكوّن عبر التاريخ، ولاسيما في هذه الحقبة الصناعية، منذ أن أطلق لاون الثالث عشر رسالته التاريخية في شؤون العمال، هذه الرسالة التي يشرّفنا اليوم ويسعدنا أن نحتفل بذكراها. فلتتبيّن، إذن، هذه الجماعات المسيحية، في ضوء الروح القدس، وبالاشتراك مع الأساقفة المسؤولين، وبالحوار مع الإخوة المسيحيين الآخرين وسائر الناس ذوي الإرادة الصالحة، ما يحسن أن تختاره من مواقف والتزامات سعياً إلى تطّور اجتماعي وسياسي واقتصادي أضحى ضرورة محرجة في غالب الأحيان. ولتكن الخطوة الأولى في هذا المجال تجديد الثقة بما لمقتضيات الإنجيل من قوة ومن خصائص ذاتية. فالإنجيل ما تخطّاه الزمن لأنه كُتب وبُشِّر به واتُّخذ قاعدة حياة في أوضاع اجتماعية وحضارية غير التي نعيش. إن الكلمة التي جاء بها والتي غذّتها الخبرة الحيّة التي تكاثفت في التقليد المسيحي عبر العصور، هذه الكلمة تظلّ نضيرة الشباب تدعو البشر إلى الرجوع عن الضلال وتنمي الحياة الاجتماعية، دون أن يُستطاع، من جرى ذلك، استخدامها لدعم مواقف زمنية خاصة. إن رسالة الإنجيل، رسالة شاملة وخالدة. (1).

الرسالة الخاصة بالكنيسة

5– ففي غمرة ما تحفل به الساعة الحاضرة من اضطراب ومن حيرة، تعرف الكنيسة أن لها رسالة خاصة تحملها إلى البشر، وأنَّ لديها السند الذي يسعفهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم حيال مصيرهم فلا تتحكم به الأقدار. ومنذ أن ارتفع صوت لاون الثالث عشر، في رسالته في شؤون العمال، يفضح بشكل حادّ وجازم مأساة أوضاع العمل والعمّال في بداية المجتمع الصناعي، حدانا هذا التطور التاريخي إلى أن نعي أبعاداً وتطبيقات أخرى للعدالة الاجتماعية، أشارت إليها رسالتا بيوس الحادي عشر (2) ويوحنا الثالث والعشرين (3) في الموضوع نفسه. وقد حاول المجمع المسكوني الأخير أن يضعها في نور، لا سيما في الدستور الراعوي في الكنيسة.

ونحن أيضاً واصلنا الاتجاه نفسه في رسالتنا في ترقّي الشعوب، وأظهرنا “أن الحدث الأعظم الذي ينبغي أن يعيه أي إنسان، هو أن المعضلة الاجتماعية قد أضحت معضلة عالمية” (4)؛ “وأن الكنيسة إذ تجدّد وعيها مستلزمات الرسالة الإنجيلية ترى من واجبها أن تضع ذاتها في خدمة البشر لتساعدهم على أن يتبيّنوا أبعاد هذه المعضلة الخطيرة كلها وأن تخلق فيهم قناعة حياة ضرورة بلغت حدّ الاحراج، ضرورة القيام بعمل جماعي يعتمد التضامن في هذا المنعطف من تاريخ البشرية”. وهذا الواجب نفسه، الذي نعيه في أعماقنا، يدفعنا الآن إلى عرض بعض الأفكار والتوصيات التي يثيرها اتّساع القضايا المطروحة على عالم اليوم (5).

6– على أنّه يعود إلى السينودس الأسقفي العام المقبل أن يبحث عن كثب وفي عمق رسالة الكنيسة حيال المواضيع الخطيرة التي تتعلق اليوم بالعدالة في العالم. إلا أن ذكرى رسالة لاون الثالث عشر في شؤون العمال تتيح لنا الآن فرصة أن نفضي إليكم، يا صاحب النيافة، بهمومنا وأفكارنا في هذا المجال بوصفكم رئيس لجنة “العدالة والسلام” و”مجلس العلمانيين”. ونسعى في الوقت نفسه، إلى تشجيع هذين الجهازين الباباويين في العمل الذي يقومان به باسم الكنيسة في خدمة البشر.

وساعة التطورات الحاضرة

7– وهدفنا أن نلفت الانتباه إلى بعض المشكلات التي يحلّها اتساعها وإحراجها وتعقيدها في قلب اهتمامات المسيحيين في السنين القادمة، حتى يعكفوا، بالتضامن مع سائر البشر، على حلّ المعضلات الجديدة التي يضع في خطر مستقبل الإنسان نفسه. هذا، ولا تغيب عن بالنا القضايا المزمنة التي سبق أسلافنا وعالجوها. فأوضاع الانتاج الإنسانية والعدالة في تبادل السلع، وتوزيع الخيرات، ومعنى الحاجة المتزايدة إلى الاستهلاك وتقاسم المسؤوليات، كلها معضلات اجتماعية نشأت عن الاقتصاد الحديث، ولا بدَّ من النظر إليها في نطاق واسع، نطاق حضارة اليوم. أليس أن التطورات الحاضرة، بما فيها من عمق ومن سرعة، تجعل الإنسان يكتشف في ذاته، كل يوم، وجهاً جديداً، ويسأل ذاته عن معنى كيانه الخاص وديمومة وجوده الاجتماعي. وإذ يتحفّظ في الإفادة من أمثولات ماض يعتبره مختلف الأوضاع وقد طويت صفحته، فهو في حاجة إلى أن يسلك سبيله إلى المستقبل، هذا المستقبل الذي يراه غير وطيد وسريع التحوّل، في ضوء حقائق ثابتة وخالدة. أجل، إنها لحقائق تتجاوزه، غير أنه يستطيع، إذا ما شاء ذلك، أن يجد هو نفسه آثارها (6).

مُعضلات اجتماعيّة جديدة

النزعة إلى العيش في المدينة

8– هناك ظاهرة هامّة تلفت النظر، عنينا بها التدفُّق إلى المدينة سواء في البلاد الصناعية أو في البلاد الآخذة في التنمية. فبعد قرون طويلة من الحضارة الزراعية، نرى هذه الحضارة تتقلّص. وهنا لا بدَّ من التساؤل: أترانا أولينا الحياة في الأرياف عناية كافية سعياً إلى رفع مستواها وتجهيزها؟ أليس إن الأوضاع الاقتصادية السيئة، البالغة حدّ الشقاء أحياناً، التي يعيشها أبناء الريف هي التي تدفعهم إلى التكدّس في ضواحي المدن حيث لا ينتظرهم عمل ولا مسكن؟

إن هذه الهجرة الريفية الدائمة، والتنمية الصناعية، وتزايد الناس المطّرد، والنزعة إلى العيش في المدينة، كلها عوامل تقود إلى كثافة في سكان المدن يصعب تخيّل مداها وتتسبّب في خلق هذه المدن الضخمة التي تضمّ عشرات الملايين من السكان. أجل، هناك مدن يساعد نطاقها على أن يقوم فيها توازن أفضل على صعيد الإسكان. فهي تستطيع توفير العمل لمن حررهم التطور الزراعي، وتجهيز المحيط الإنساني بشكل يحول دون ما نراه في المدن الضخمة من اكتظاظ خانق تنشأ عنه أوضاع حياتية دون المستوى الإنساني.

9– فالتضخُّم غير الطبيعي في هذه المدن يرافق النموّ الصناعي دون أن يلازمه حتماً. والتصنيع يتابع مسيرته في نشاط خلاّق دائم معتمداً البحوث التقنية وتطوير الطبيعة. ففيما نرى بعض المؤسسات الصناعية تنمو وتستقطب سواها، نرى غيرها تضمحل أو تنتقل إلى أمكنة أخرى متسببة في نشوء معضلات اجتماعية جديدة، كالبطالة على صعيد المهنة أو المنطقة، وتحوّل الأشخاص وتحرّكهم إلى مهن أو أماكن أخرى، مما يفرض على اليد العاملة ضرورة تكيّف دائم، والتباين في الأوضاع بين مختلف القطاعات في الصناعة.

وفيما التنافس اللامحدود، المرتكز على الأساليب الحديثة في الدعاوة، يرمي في الأسواق كل يومك أصنافاً جديدة ويحاول اقتناص المستهلك، تجد المؤسسات الصناعية القديمة ذاتها، وهي بعد في طور الإنتاج، قد أضحى وجودها غير ذي فائدة. وبينما نرى طبقات وسيعة من الشعب لا تتوّفر لها إمكانات القيام بحاجاتها الأولية، تعكف الطاقة الانتاجية على خلق حاجات لا شأن لها في حياة الإنسان. ألا نكون على حق، والحالة هذه، إذ نقول أن الانتصارات التي حققها نشاط الإنسان تنقلب ثمارها عليه؟ فهو بعد أن فرض سيطرته على الطبيعة، (7) يضحي عبداً للأشياء التي يصنعها.

المسيحيون في المدينة

10– هذه الحضارة، حضارة المدينة، التي تسير والحضارة الصناعية جنباً إلى جنب، أليس في تفجّرها تحدياً حقيقياً للإنسان في حكمته وقدرته على التنظيم ومدى مخيلته. ففي الحضارة الصناعية تقلب المدينة نظم العيش، والأجهزة الحياتية التي تلفّ وجود الإنسان، أمثال الأسرة والجوار، وحتى الإطار التقليدي الذي يضمّ المجتمع المسيحي. فيتحسّس الإنسان وحشة من نوع آخر؛ فهي ليست وحشته حيال طبيعة قاسية صرف القرون في سبيل ترويضها والسيطرة على طاقاتها، بل وحشة في وسط جماهير غريبة عنه تحوطه من كل صوب. وإذ نجدنا بإزاء مرحلة لا رجوع عنها في تطوّر المجتمعات الإنسانية، فلا بدَّ من مجابهة المشكلات الخطيرة التي تفرض ذاتها: مشكلة السيطرة على تضخم المدن، وتنظيمها وخلق أجواء إنسانية حية فيها يفيد منها الجميع.

فالتضخم الفوضوي يتسبّب في تكوين أوساط شعبية، تعيش دون المستوى الإنساني، جديدة، أوساط تتمركز في قلب المدينة وقد نزح عنه الأغنياء أحياناً، أو تخيّم في الضواحي فتلّف المدينة بمنطقة من البؤس تشكل احتجاجاً، لا يزال حتى الآن صامتاً، على مظاهر البذخ والتبذير التي تجاورها في مدن مجتمع الاستهلاك. وبدلاً من أن توّفر أجواء اللقاء الأخوي والتعاون، نرى المدينة تزيد شتى أنواع التفرقة واللامبالاة بين البشر، وتفسح المجال أمام أنواع مبتكرة من الاستغلال والسيطرة، حيث ينطلق البعض من حاجة سواهم سعياً إلى تحقيق مغانم لا يقرّها الضمير. وكم تحجب واجهات الدور من أشكال الشقاء، شقاي يظل خفياً حتى عن أعين الجيران، بينما يعرض سواها على الملأ وقد قضي في العائشين فيها على الكرامة الإنسانية، أمثال الإجرام في الأحداث والراشدين والإدمان على المخدّرات والإنفلات الجنسي.

11– وفي الواقع، أليس أن العناصر الضعيفة هي التي تسحقها هذه الأوضاع المعاشية اللا إنسانية التي تحطم الضمائر وتفسد الأسرة: فالاختلاط الذي تحتّمه المساكن الشعبية يحول دون أي تصرّف شخصي حميم، والشاب الذي أقدم على الزواج ويسعى إلى بيت لائق يستأجره ببدل معقول فلا يجد، تنهار معنوياته وربما انعكست نفسيته اليائسة على الرابطة الزوجية نفسها فتأثرت وحدتها؛ فهو يهرب عفواً من منزل ضيق إلى الشارع، ويسعى فيه إلى ما يعوّضه وإلى عشرة لا يمكن أن تراقب. من هنا، واجب المسؤولين الخطير أن يرعوا ظاهرة التضخم هذه ويحاولوا السيطرة عليها وتوجيهها.

وقد أضحى من المحرج أن يصار إلى إعادة وصل حلقات هذه الشبكة الاجتماعية التي تمكّن الإنسان من تحقيق مقوّمات شخصيته، سواء على صعيد الشارع أو المحلة أو مجموعة سكنية أكبر. ولا بدَّ من إقامة أو تطوير مراكز يجد فيها روّادها ما يرفّه وما يثقف، على مستوى فئة اجتماعية معيّنة أو الرعية. ففي هذه الأشكال المتنوعة من التشارك، وفي نوادي الترفيه، وأمكنة التجمُّع، واللقاءات الروحية الجماعية، يفلت الإنسان من وحدته ويتصل بأخيه الإنسان بروابط الأخوّة.

12– وإنه لمن واجب المسيحيين اليوم أن يبنوا المدينة حيث يعيش البشر وتتلاقى جماعاتهم الموسّعة، ويبتكروا أشكالاً جديدة للتقارب وإقامة العلاقات وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويحملوا مسؤولية هذا المستقبل الجماعي الذي يبدو محفوفاً بالمصاعب. إذ لا بدَّ أن نحمل لهذه الأكداس البشرية العائشة في المدن، في اختلاط لا يطاق، رسالة رجاء تعتمد أخوّة حقيقية وعدالة واقعية. وحذار أن توهن ضخامة المدينة، هذه الضخامة التي تحرمها وجهها المميّز، عزيمة المسيحيين، وقد وعوا هذه المسؤولية الجديدة؛ وليذكروا يونان الذي سار طويلاً في شوارع نينوى، المدينة العظيمة، مبشراً بالرحمة الإلهية، تشدّده في ضعفه قوة كلمة الله القدير.

في الكتاب المقدس، كثيراً ما تكون كلمة المدينة مرادفة لموطن الخطيئة والكبرياء، كبرياء الإنسان الذي يحسّ ذاته قادراً ليس على بناء حياته بمعزل عن الله فحسب، بل على أن ينتصب متجبراً بازائه. غير أن المدينة هي أيضاً أورشليم، المدينة المقدسة، موطن لقاء الله والإنسان، والوعد بالمدينة النازلة من السماء (8).

الشباب

13– ثم إن الحياة في المدينة والتطور الصناعي يسلّطان النور على قضايا ظلّت حتى الآن مبهمة. منها، مثلاً، دور المرأة ودور الشباب في هذا العالم الذي يعاني ألم المخاض.

ففي العالم أجمع نتبين صعوبة الحوار بين شبيبة تحمل في كيانها أماني ونزعة إلى التجديد مع الاطمئنان إلى المستقبل، وأجيال الراشدين. ألسنا هنا حيال نبعة من الخلافات والانقسامات والتنازلات، حتى في قلب الأسرة، وحيال مشكلة تتناول وسائل التمرّس بالسلطة وتربية الحرية وانتقال القيم والمعتقدات، مشكلة تلامس عميق جذور المجتمع.

دور المرأة

كذلك نجدنا في بلدان كثيرة حيال أبحاث ومطالب حادّة تتعلق بمركز المرأة وتسعى إلى القضاء على واقع التفرقة وإقامة علاقات مساواة في الحقوق واحترام كرامتها. ولسنا نعني هذه المساواة الزائفة التي ترفض التباين الذي أراده الخالق نفسه وتتنافى والدور الخاص والأساسي الذي للمرأة في قلب الأسرة والمجتمع. فتطوّر الشرائع لا بدَّ له، بالعكس، من سلوك سبيل الحفاظ على الدعوة الخاصة التي للمرأة، وفي الوقت نفسه عليه أن يعترف باستقلالها بوصفها شخصاً إنسانياً ومساواتها بالرجل على صعيد الاشتراك بالحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

العمـّال

14– لقد عادت الكنيسة وأكدت بشكل رسمي موقفها في المجمع المسكوني الأخير: “إن الشخص الإنساني هو، في أي مؤسسة، المبدأ والموضوع والغاية؛ ولا بدَّ له من أن يكون كذلك” (9). فكل إنسان له الحق في العمل وفي أن توفّر له إمكانات تنمية مواهبه وشخصيته في التمرّس بمهنته، وفي أجرة عادلة تمكنّه، هو وأسرته، “من العيش الكريم على الصعيد المادي والاجتماعي والثقافي والروحي” (10)، وفي أن يُسعف عندما يقع في حاجة من جرى المرض أو الشيخوخة.

وإذا كانت المجتمعات الديمقراطية تقرُّ مبدأ الحق النقابي سعياً إلى الذود عن هذه الحقوق، فهي ليست دوماً منفتحة على واقع ممارسته. فلا بدَّ، إذن، من التسليم بالدور الهام الذي للنقابات: فهي تمثّل العمّال على اختلاف فئاتهم وتهدف إلى أن يسهموا، اسهاماً شرعياً، في تنمية المجتمع الاقتصادية، وإلى أن تنمو فيهم روح المسؤولية في تحقيق الصالح العام. غير أن سبيل العمال النقابي لا يخلو من الصعوبات؛ فهو معرض، هنا أو هناك، إلى تجربة الإفادة من مركز قوة للجنوح إلى العمل السياسي المباشر أو لفرض شروط ترهق الحياة الاقتصادية أو المجتمع، باللجوء خصوصاً إلى الإضراب.

والإضراب، بوصفه الوسيلة الأخيرة للدفاع، يظلّ حقاً معترفاً به؛ غير أنه إذا تناول خدمات عامة ضرورية لحياة جماعة بكليّتها، فلا بدّ من التنبّه إلى أن هناك حداً من الضرر لا يمكن تجاوزه.

ضحايا التحوّل

15– إذن، هناك بعض التقدم أحرزه العالم على صعيد العلاقات الإنسانية تحقيقاً لعدالة أكثر ومشاركة في المسؤوليات على نطاق أوسع. إلاّ أن مجالات العمل لا تزال كثيرة في هذا الميدان الرحب. وهذا ما يحدونا إلى مواصلة التفكير والبحث والاختبار في نشاط، فلا يتجاوزنا العمّال في أمانيهم الشرعية؛ هذه الأماني التي تثبت وجودها أكثر فأكثر بقدر ما يزدادون ثقافة ووعياً لكرامتهم وقوة في منظماتهم.

فالأنانية وحب السيطرة، تجربة دائمة في الإنسان. وبالتالي، فلا بدَّ من تبصّر يزداد دقة يوماً بعد يوم سعياً إلى التنبّه لأوضاع غير عادلة تبرز إلى الوجود والحؤول دونها وهي بعد في الجذور، فتأخذ العدالة سبيلها إلى الاكتمال شيئاً فشيئاً. ونشير هنا إلى أن ضحايا التحوّل الصناعي، الذي يستلزم تكيفاً سريعاً ومتواصلاً، سوف يزدادون عدداً وتقصيراً عن اسماع صوتهم. فإلى “المساكين” الجدد هؤلاء، أمثال أصحاب العاهات والذين ما استطاعوا التكيّف بالأوضاع الراهنة والمسنّين والذين يعيشون على هامش المجتمع إلى أي أصل انتموا، إلى هؤلاء جميعاً يتّجه نظر الكنيسة للتعرّف إليهم ومساعدتهم والذود عن وجودهم وكرامتهم في مجتمع حجرّته المنافسة ودوّخه النجاح.

التمييز الاجتماعي

16– بين ضحايا الأوضاع اللاعادلة، لا بدَّ من ذكر أولئك الذين يعانون من التمييز الاجتماعي، قانوناً أو واقعاً، من جرى العرق أو الأصل أو اللون أو الحضارة أو الجنس أو الدين، وإن كانت ظاهرة التمييز الاجتماعي هذه غير حديثة العهد.

فالتمييز العرقي أضحى اليوم، أكثر من أي زمن مضى، موضوع العصر من جرى ما يثير من توتّر سواء على صعيد بعض الدول أو على الصعيد الدولي العام نفسه. والبشر على حق إذ يردّون أي محاولة لتبرير الأقدام على توطيد أو ادخال تشاريع أو عادات تنطلق من اعتبارات عرقية، ويرفضونها رفضاً جذرياً: فأعضاء الأسرة البشرية جميعاً تجمعهم الطبيعة الواحدة، وبالتالي، لهم نفس الكرامة والحقوق والواجبات الأساسية، ونفس المصير الفائق الطبيعة. ولذا، فلا بدَّ من أن يكونوا، في نطاق الوطن الواحد، متساوين تجاه القانون، ومتكافئي الفرص في المجالات الاقتصادية والثقافية والمدنية والاجتماعية. على أن ينالوا أيضاً نصيبهم من توزيع عادل للثروة القومية.

الهجرة حق

17– وهل يسعنا هنا إلاّ نفكّر بالأوضاع غير المستقرة التي يعيشها عدد كبير من العمّال المهاجرين، بوصفهم غرباء يتعذّر عليهم أن يتقدموا بمطلب اجتماعي بالرغم من حقيقة إسهامهم بالمجهود الاقتصادي في البلد الذي فتح لهم أبوابه. فلا بدَّ من أن تتجاوز السلطات، في ما يعود إليهم، موقفاً قومياً ضيقاً، وإذ تعترف بالحق في الهجرة، تعمل على دمجهم بالأسرة الوطنية وترقيتهم المهنية وتسمح لهم بالحصول على مسكن لائق حيث تتمكن أسرهم من الانضمام إليهم إذا دعت الظروف إلى ذلك (11).

من هذه الفئة أيضاً، تلك الجماعات التي غادرت بلادها سعياً إلى العمل أو هرباً من كارثة أو مناخ قاسٍ وتعيش في البلاد التي لجأت إليها بنفسية الغريب الذي اقتلعت أصوله من تربتها وما تأقلمت بعد.

أليس من واجب الجميع، ولا سيما المسيحيين (12)، أن يعملوا في حزم على أن تقوم بين البشر أخوّة شاملة هي الأساس الذي لا بدَّ منه لتركيز عدالة صحيحة وسلام يدوم: “أترانا نستطيع أن نرفع صلاتنا إلى الله أبي جميع البشر إذا كنّا نرفض أن نسلك مسلكاً أخوياً تجاه بعض الناس الذين خلقهم الله على صورته. فعلاقة الإنسان بالله الآب وعلاقة الإنسان بإخوانه البشر، مرتبطان وثيق الارتباط، حتى أن الكتاب المقدس يقول: “إن من لا يحبّ، لا يعرف الله” (1 يو 4: 8) (13).

توفير مرافق العمل

18– إن تزايد السكان، وهو ظاهرة نراها خصوصاً في الشعوب الفتية، سيضعنا، أكثر فأكثر، في السنين المقبلة، بازاء عدد كبير من أولئك الذين لا يجدون لهم عملاً، ويرغمون من جرى ذلك على أن يعيشوا في البؤس أو على حساب الغير، ما لم يهتز الضمير الإنساني ويدافع البشر، في تيار شامل من التضامن، يعبّر عنه عملياً بسياسة توظيف مالي فعّالة، وتنظيم الانتاج والتبادل التجاري والتربية المهنية. أجل، نحن على علم بالانتباه الذي توليه هذه القضايا المؤسسات الدولية، ونتمنّى من أعماق القلب ألاّ يتقاعس أعضاء هذه المؤسسات عن التعبير العملي عمّا يطلقونه من تصريحات.

وإنه لمن المؤسف أن نتحقق في هذا المجال نوعاً من القدرية يعتري المسؤولين أنفسهم، ويقود أحياناً إلى حلول ترتكز على الحدّ من النسل تدعو إليها دعاوة ناشطة تسعى إلى منع الحبل وإلى الإجهاض. ففي هذه الظروف الخطيرة، لا بدَّ لنا، بالعكس، من أن نتشدد في إعلان أن الأسرة، التي لا يمكن لأي مجتمع أن يثبت بدونها، لها الحق في الحصول على المساعدة التي تضمن لها أوضاعاً تتفق وتنميتها التنمية الصحيحة. ألم نقل في رسالتنا، في تنمية الشعوب: “إن السلطات العامة يمكنها، في نطاق صلاحيتها، أن تقول كلمتها في الموضوع باللجوء إلى وسائل إعلام مناسبة واتخاذ الاجراءات اللازمة شرط الإنسجام ومقتضيات الشريعة الأخلاقية واحترام حرية الزوجين الشرعية، إذ لا يمكن أن تقوم كرام إنسانية بدون إقرار حق الإنسان، حقاً لا يمسّ، في أن يتزوج ويلد البنين” (14).

19– ففي أي حقبة من الزمن ما احتاج الإنسان، مثل حاجته اليوم، إلى المخيلة الاجتماعية، ولا بدَّ له من أن يكرّس مجهوداً للابتكار ورؤوس أموال تضاهي بضخامتها ما يبذل في مجالات التسلّح أو التنافس التقني. فالمعضلات الاجتماعية الناشئة إذا لم يستعد لها الإنسان بكفاية، فاجأته، وبلغت من الخطورة حداً يحول دون إمكانية إيجاد حلّ سلمي لها.

وسائل الإعلام

20– بين التحوّلات الأكثر خطورة التي يشهدها عصرنا، لا يسعنا أن نغفل التشديد على الدور المتصاعد الأهمية الذي لوسائل الإعلام وعلى أثر هذه في تطوير الذهنيات والمعارف والمنظمات الاجتماعية نفسها. أجل، إن لوسائل الإعلام نواح إيجابية كثيرة: فأخبار العالم كله تبلغ إلينا، بواسطتها، بسرعة تكاد أن تكون فورية، فتقوم اتصالات عبر المسافات وعناصر وحدة بين البشر جميعاً. كما أنها تتيح انتشاراً للثقافة وتوجيهاً للجماهير على مدى واسع. غير أن وسائل الإعلام هذه، ومن جرى هذا الإثر البعيد الذي لها، أضحت وكأنها تشكل سلطة أو حكماً جديداً. من هنا ضرورة التساؤل عمن يضطلعون، في الواقع، بهذا الحكم، وعن الأهداف التي يسعون إليها والطرق التي يتخذونها، وعن فعالية ما يقومون به في مجالات الحرية الشخصية والسياسة والتوجيه الفكري والحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. فالإنسان الذي بيده هذه الطاقة يحمل مسؤولية أخلاقية خطيرة حيال صحة الأخبار التي تذاع والحاجات وردّات الفعل التي تثيرها والقيم التي تعرض. بل أن للتلفزيون أبعاداً خاصة إذ نجدنا بإزاء وسيلة جديدة للمعرفة، بل بإزاء حضارة جديدة قد نشأت، هي حضارة الصورة.

من الطبيعي ألاّ تجهل السلطات العامّة السيطرة المتزايدة التي لوسائل الإعلام، ولا الفوائد أو المحاذير التي لاستعمالها، في مجال تنمية المجتمع المدني ورقيّه الحقيقي.

ويعود إليها، بالتالي، أن تقوم بواجبها، بشكل إيجابي، في خدمة الصالح العام، بتنشيط المبادرات البناءة ومساندة كل عمل يقوم به الأفراد والجماعات للذود عن القيم الأساسية في الشخصية الإنسانية وفي المجتمع الإنساني. ولا بدّ لها، أيضاً، من أن تبذل جهدها للحؤول، بالوسائل المناسبة، دون انتشار ما ينال من التراث العام من القيم التي يرتكز عليها رقي المجتمع في معناه الأصيل (15).

البيئة الطبيعية

21– وفيما تتغير آفاق الإنسان انطلاقاً من الصور التي تختار له، يجد ذاته أمام تحوّل من نوع آخر، هو نتيجة غير منتظرة وخطيرة للنشاط الإنساني، يعيها الإنسان فجأة. فاستثمار الطبيعة المفرط وغير المتزن يعرّضها للدمار ويعرّض الإنسان لأن يكون هو نفسه ضحية هذا الدمار. فالبيئة الطبيعية تضحي خطراً دائماً من جرى الفساد الذي يعتريها والنفايات التي تلقى فيها والطاقة الهدامة التي تحاول القضاء عليها والأمراض الحديثة الناجمة عن أوضاعها. ونطاق الحياة الإنسانية هذا، وقد فقد الإنسان سيطرته عليه، يشكّل غداً بيئة طبيعية يستحيل عليه العيش فيها.

فعلى هذه المعطيات والاتجاهات الجديدة ينبغي للمسيحي أن يعكف، وأن يتعاون وأخوانه البشر، سعياً إلى أن يحمل نصيبه من مسؤولية مصير أضحى اليوم مشتركاً.

نزعات أسَاسيّة وتيّارت فِكرّية

22– فيما يواصل التقدّم العلمي والتقني عمله في تحويل الآفاق الطبيعية في وجه الإنسان والسبل التي ألفها حتى الآن في المعرفة والعمل والاستهلاك والعلاقات، تنبثق فيه، عبر هذه الأوضاع الراهنة، نزعتان تزيدان حدّة بقدر ما تتطوّر ثقافته وتربيته، نزعة إلى المساواة ونزعة إلى المشاركة، نزعتان أن هما ألاّ التعبير عن كرامته الإنسانية وحريته.

فوائد الاعترافات القانونية وحدودها

23– هذه النزعة الإنسانية المزدوجة عبّر عنها، في الوقائع والبنيات الاجتماعية (17)، بخطوات تقدمية سجلّت في مجال عرض حقوق الإنسان والسعي إلى اتفاقات دولية لتطبيق هذه الحقوق. مع ذلك، فالتمييز بشتى أشكاله، العنصرية والثقافية والدينية والسياسية، يعود دوماً فيبرز إلى الوجود. وفي الواقع، فحقوق الإنسان لا تزال، وإلى حد بعيد، مجهولة ومداسة أو أقلّه نظرية وشكلية. وغالباً ما نرى التشريع متأخراً عن الأوضاع الراهنة. وعلى كل حال، فالتشريع، على ضرورته، لا يكفي لقيام علاقات تعتمد حقيقةً العدالة والمساواة. الإنجيل، معلّم المحبة، هو الذي يلقّن الإنسان احترام الفقير، احتراماً خاصاً، ويريه المركز الذي له في المجتمع. فواجب الأثرياء أن يتخلّوا عن بعض حقوقهم ليضعوا خيراتهم، في سخاء أكثر، في خدمة الغير. وإذا خلا الإنسان، عبر القواعد القانونية، من هذا الوعي العميق لاحترام الغير وخدمته، فالمساواة تجاه القانون نفسها يمكنها أن تغطي تمييزاً فاضحاً وتوّطد استغلالاً بشعاً واحتقاراً واقعياً. وإنما الإكثار من التشديد على المساواة، إذا لم ترافقه تنشئة مطرّدة على التضامن الإنساني، يمكن أن يفسح المجال أمام فردية، يركّز فيها كل إنسان على ما له من حقوق ويرفض أي مسؤولية حيال الصالح العام.

من تراه لا يتبيّن الدور الأساسي الذي للروحية المسيحية في هذا المجال، هذه الروحية التي تتلاقى ونزعة الإنسان إلى أن يكون محبوباً. فمحبة الإنسان، وهي أولى القيم الأرضية، تضمن شروط السلام الاجتماعي والدولي، بإعلانها أخوّتنا الشاملة.

المجتمع السياسي

24– إن النزعة المزدوجة إلى المساواة والمشاركة تسعى إلى قيام مجتمع ديمقراطي. وقد عرضت في هذا المجال أشكال متعدّدة، خير الإنسان البعض منها. غير أنه ولا واحد منها خلا من المآخذ عليه، ولذا نرى مجال البحث والتقييم مفتوحاً يتناول شتى الاتجاهات الفكرية والعملية. وعلى المسيحي أن يشارك في هذه البحوث وفي تنظيم المجتمع السياسي وحياته. فالإنسان، بوصفه الكائن الاجتماعي، يبني مصيره في سلسلة من التجمعات الخاصة التي تستلزم وجود مجتمع أوسع مدى، ميّزته أن يكون شاملاً، هو المجتمع السياسي، يبلغ بها غايتها وهو شرط لا بدَ منه لتنميتها. وكل مجهود فردي لا بدَّ له من أن يندمج في هذا المجتمع السياسي وأن يسمو من جرى هذا الاندماج إلى مستوى الصالح العام. (18).

من هنا، ضرورة التنشئة على الحياة الاجتماعية حيث يتعلم الفرد الحقوق التي له وما يقابلها حتماً من اعتراف بواجبات تجاه الغير، وما يقتضيه الإحساس بالواجب والقيام به من سيطرة على الذات وقبول للمسؤوليات والحدود الموضوعة للتمرُّس بالحرية على صعيد الأفراد والجماعة.

25– إن العمل السياسي يجب أن ينطلق من مخطط اجتماعي تنسجم فيه الوسائل العملية والفكرة التي توحيه، ويرتكز على نظرة إلى دعوة الإنسان وإلى شتى تعابيرها الاجتماعية. وإنما استعملنا عبارة “العمل السياسي” للإشارة إلى أنّا نعني العمل أولاً وليس الفكرة النظرية. وليس للدولة ولا لأحزاب سياسية مغلقة على نفسها أن تحاول فرض نظرية سياسية بوسائل تقود إلى استعباد الفكر وهو الاستعباد الاكثر ضراوة. بل أن للجماعات الثقافية والدينية، وبسبب حرية الاختيار التي تفترضها، أن تعكف على أن تنمي في الجسم الاجتماعي، في تجرّد وبالوسائل الخاصة بها، هذه المعتقدات الأساسية المتعلقة بالإنسان والمجتمع من حيث الطبيعة والأصل والغاية.

وهنا، يجدر بنا أن نذّكر بالمبدأ الذي أعلنه المجمع الفاتيكاني الثاني: “إن الحقيقة لا تفرض ذاتها إلاّ بالطاقة المنبثقة منها، تلك الطاقة التي تتسرّب إلى الفكر في نعومة وفي قوة” (19).

النظريات الفكرية والحرية الإنسانية

26– فالمسيحي الذي يريد أن يعيش إيمانه في عمل سياسي ينظر إليه بوصفه خدمة اجتماعية، لا يمكنه، دون أن يناقض ذاته، أن يلتزم بنظريات فكرية تتنافى جذرياً أو في نقاط جوهرية والإيمان الذي يدين به ونظرته إلى الإنسان: لا الفلسفة الماركسية في ماديتها الإلحادية وجدلية العنف فيها، وطريقتها في تذويب الحرية الشخصية في المجتمع، ورفضها أي تعال في الإنسان وجوداً وتاريخاً، فرداً أو جماعة؛ ولا الفلسفة الإباحية التي تسعى إلى الإشادة بالحرية الفردية بافلاتها من كل قيد، وإلى تنشيطها بالاندفاع المطلق وراء المصلحة الذاتية والقوة، والتي ترى في أشكال التضامن الاجتماعي نتائج عفوية للمبادرات الفردية، وليس غاية للتنظيم الاجتماعي وبرهاناً على قيمته وجدواه.

27– أترانا في حاجة إلى الإشارة إلى إمكانية التناقض في أي نظرية اجتماعية. فهي تارة تحصر العمل السياسي أو الاجتماعي في كونه تطبيقاً لفكرة محض نظرية، وطوراً ترى في الفكرة النظرية ذاتها محض آلة في خدمة العمل وكأنها وسيلة في نطاق خطة معينة. وفي كلتا الحالتين، ألا يضحي الإنسان في خطر الارتهان وفقدان كيانه الشخصي؟ أما الإيمان المسيحي فيتجاوز النظريات الفكرية الاجتماعية أو يناقضها بقدر ما يعترف بالله المتعالي والخالق، الداعي إليه الإنسان، عبر كل ما هو كيان مخلوق، بوصفه حرية مسؤولة.

28– وهناك خطر الانتماء الأساسي إلى نظرية فكرية لا تستند إلى عقيدة صحيحة ومترابطة عضوياً، واللجوء إليها كأنها تفسير أخير وكاف لكل شيء، فيخلق الإنسان بذلك لذاته صنماً آخر يرضخ، وهو أحياناً غير واعٍ، لطبيعته الكلية والمرغمة، ويجد فيه تبريراً لما يقوم به من عمل، حتى العنيف منه، وتحقيقاً لرغبة سخية في الخدمة. وتدوم هذه الرغبة، إلاّ أنها تغرق في نظرية فكرية تنتهي أخيراً إلى استعباد الإنسان ولو عرضت بعض السبل لتحريره.

29– وإذا كان تراجع النظريات الفكرية موضوعاً يبحث اليوم، فيمكن الإفادة من هذا التراجع للانفتاح على سموّ المسيحية العملي. كما يمكن أن يكون التراجع الفكري ظاهرة انزلاق يتزايد صوب فلسفة واقعية جديدة، أي صوب نظرة إلى التقنية الشاملة وكأنها الشكل السائد للنشاط الإنساني، وطريقة في الحياة تلّفها في جنباتها كلها، بل لغة بين البشر، بصرف النظر عن أي سؤال يطرح حيال معناها الأساسي.

الحركات التاريخية

30– إلى جانب هذه الفلسفة الواقعية التي تحصر الإنسان في واحد من أبعاده، أية كانت أهمية هذا البعد في عالم اليوم، وهي بذلك تمسخه بالقضاء على كمال بنيته، يجد المسيحي في ميادين عمله حركات تاريخية هي تجسيد لنظريات فكرية، وإن كانت، إلى حدّ ما، متميّزة عنها.

هذا التمييز أقر شرعيته سلفنا يوحنا الثالث والعشرون في رسالته العامة بموضوع “السلام بين الأمم”، فقال: “ليست النظريات الفلسفية الخاطئة في طبيعة الإنسان والعالم وأصلهما وغايتهما، الحركات التاريخية التي إنما أنشئت لهدف اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو سياسي، حتى ولو استندت في انطلاقها إلى هذه النظريات ولا تزال اليوم تستوحيها. فالعقيدة، إذ توضع وتصاغ، لها تعابير لا تعود فتتغير، بينما الحركات التي موضوعها أوضاع الحياة في كيانها الملموس والمتطوّر لا يمكن أن تعيش في معزل عن تأثير بعيد المدى لهذا التطور فيها. وعلى كل حال، فبقدر ما تتجاوب هذه الحركات وما تصبو إليه الشخصية الإنسانية وتتفق ومبادئ العقل القويمة، من يرفض أن يرى فيها عناصر إيجابية حرية بالقبول” (20).

جاذبية التيارات الاشتراكية

31– نرى اليوم بعض المسيحيين تجتذبهم التيارات الاشتراكية وتطوراتها المختلفة الأشكال. فهم يحاولون أن يجدوا فيها بعض ما يصبون إليه ويحملونه في قلوبهم من جرى إيمانهم، ويشعرون أن هذا التيار التاريخي يلّفهم، هم أيضاً، وإن لهم فيه رسالة.

والحال، أن هذا التيار التاريخي يتخذ أشكالاً تختلف باختلاف القارات والحضارات، تجمعها التسمية الواحدة، غير أنه كان ولا يزال، في مناطق كثيرة، من وحي نظريات تتنافى والإيمان. من هنا، ضرورة التبصّر والتمييز في دقة ووعي. فأحياناً كثيرة نجد المسيحيين الذين تجتذبهم الاشتراكية يميلون إلى تعظيمها بعبارات عامة مبهمة، فيشيدون بتصميمها على تحقيق العدالة والتضامن والمساواة، ويرفضون الإقرار بما نجم عن الحركات الاشتراكية التاريخية من ضغوط على الحريات، إذ أنها تظل مكيّفة بالنظرية التي انطلقت منها. وبالتالي، فلا بدَّ من التمييز بين مختلف أصعدة التعبير عن الاشتراكية، أي بين نزعة عاطفة سخية تسعى إلى مجتمع أكثر عدالة، وبين حركات تاريخية معيّنة لها تنظيمها وأهدافها السياسية، أو فلسفة تريد أن تعطي عن الإنسان مفهوماً كلياً ومستقلاً. وفي ضوء هذا التمييز وهذه المعطيات يصار على الانتماء الواقعي. مع ذلك، فلا يمكن أن ينظر إلى هذه الأصعدة المختلفة والمميّزة وكأنها على كمال الانفصال والاستقلال، مما يدعو إلى ضرورة التقصي في وعي عن الرابطة الواقعية التي تربط بينها، وفقاً للظروف الراهنة، وفي نور هذا التقصي يتسنّى للمسيحي أن يقرر نسبة الاشتراك الفعلي في هذا المجال، مع الاحتفاظ بالقيم التي تضمن للإنسان كمال تنمية شخصيته، كالحرية والمسؤولية والانفتاح على عالم الروح.

تطوّر الماركسية التاريخي

32– وهناك بين المسيحيين من يتساءل عن إمكانية قيام بعض التقارب العملي بينهم وبين الماركسيين في حال تطوّر الماركسية. وفي الواقع، فهم يتحققون شيئاً من هذا التطوّر التاريخي في الماركسية، التي كانت حتى الآن فلسفة متراصة الوحدة تتناول الإنسان والعالم في كليتهما عبر التسلسل التطوري، ومحصورة فيهما، أي فلسفة تقوم على الإلحاد. فإلى جانب الصراعات النظرية التي تفرّق رسمياً بين القائلين بالماركسية – اللينينية في مجالات تفسيرهم لفكرة المؤسّسين، والتناقضات السافرة بين النظم السياسية المرتكزة على هذا الفكرة، يميّز البعض بين أصعدة مختلفة في التعبير الماركسي.

33– ففي نظر البعض، تظلّ الماركسية، في جوهرها، طريقة عملية في التصارع الطبقي. فقد علّمتهم الخبرة أن علاقات السيطرة والاستغلال بين البشر لا تزال قائمة في قوة نراها في تجدّد دائم، وبالتالي، فهم يحصرون الماركسية في نطاق النضال، والنضال أحياناً بدون هدف؛ نضال لا بدَّ من مواصلته، بل من بعثه، دوماً. وفي نظر البعض، الماركسية هي أولاً اضطلاع جماعي بالسلطة السياسية والاقتصادية بقيادة حزب فرد يعتبر ذاته، هو وحده، التعبير الصالح العام وينزع عن الأفراد والمنظمات الأخرى أي إمكانية مبادرة واختيار. وعلى صعيد ثالث، فالماركسية، سواء أكانت في الحكم أم لا، تنتمي إلى فلسفة اشتراكية ترتكز على المادية التاريخية وعلى نكران أي كيان يتجاوز المادة. أخيراً، نرى الماركسية في شكل أقلَّ حدة، وأكثر إغراء للفكر المعاصر؛ فهي، أحياناً، نشاط علمي وقاعدة دقيقة وصارمة في تحليل الواقع الاجتماعي والسياسي، والرابطة العلمية التي خبر التاريخ جدواها بين المعرفة النظرية والعمل على التطوير الثوري. ومع أن هذه الطريقة في البحث تولي الأفضلية بعض نواحي الواقع على حساب النواحي الأخرى وتفسرها في ضوء فلسفة معينة، فهي تضع بين يدي البعض، وسيلة للعمل، وقناعة ينطلق منها واعتقاداً ذاتياً في إمكانية تبّين النوابض التي تطوّر المجتمع تبيناً علمياً.

34– فإذا استطعنا أن نميّز في الماركسية، وفي واقعها الحياتي الراهن، هذه النواحي المختلفة والقضايا المتعلقة بها المطروحة على الضمير المسيحي تفكيراً وعملاً، فإنه لمن الوهم والخطر، أن يقودنا ذلك إلى تناسي الصلة الحميمة التي تربط بينها جميعاً؛ وأن نسلّم بعناصر التحليل الماركسي ونصرف النظر عن علاقتها بالفلسفة الماركسية؛ وأن ندخل عملياً في مجال التصارع الطبقي وفي تفسيره الماركسي ولا نتبيّن المجتمع الكلّي المطلق والعنيف الذي يؤول إليه.

النظرية التحررية

35– ثم إن عالمنا يشهد تجدداً في النظرية التحررية وترسيخاً لتيارها، سواء باسم الفعالية الاقتصادية أو للذود عن الفرد ضد سيطرة المنظمات سيطرة تسعى إلى أن تلّفه بكليتّه، أو ضد النزعات الكلية في السلطات السياسية. أجل، لا بدَّ من الحفاظ على المبادرة الشخصية وتطويرها، إلا أن المسيحيين الذين ينقادون لهذا التيار، يميلون بدورهم إلى تعظيم التحررية التي تضحي آنئذ إشادة متطرفة بالحرية. فهم، بسعيهم إلى شكل جديد أكثر انطباقاً على الأوضاع الراهنة، يتناسون في سهولة أن الفلسفة التحررية تنطوي في جذورها على تركيز خاطئ على استقلال الفرد في نشاطه، وغاياته من هذا النشاط، وتمرّسه بحريته. وبالتالي، فالنظرية التحررية تقتضي هي أيضاً تبصراً دقيقاً وتمحيصاً نيّراً.

التبصُّر المسيحي

36– في هذا الانفتاح على مختلف النظريات، يعرف المسيحي كيف يستقي من منابع إيمانه ومن تعليم الكنيسة المبادئ والقواعد الملائمة، حؤولاً دون اندفاع أعمى يزجّه ثم يغلق عليه في تيار لن يتبين حدوده وكليّته في الوقت المناسب، ما لم ينظر إليها انطلاقاً من الجذور. وإذ يتجاوز هذه التيارات دون أن يهمل من جرى هذا التجاوز الإنضواء العملي في خدمة إخوته، فليعلن، وهو في صميم ما أقدم عليه من اختيار، النوعية المميّزة للاسهام المسيحي في تطوير المجتمع تطويراً إيجابياً. (21).

بعث المثاليات الخيالية

37– على كل حال، نتبيّن اليوم في جلاء أكثر ضعف النظريات العقائدية عبر الأنظمة التي تحاول تجسيدها في الواقع الراهن. فالاشتراكية المكتبية والرأسمالية التقنية والديمقراطية المتسلطة، كلها تظهر صعوبة حلّ المعضلة الإنسانية الكبرى، معضلة التعايش في العدالة والمساواة. وفي الواقع، أتراها تستطيع الافلات مما يلازمها حتماً من مادية وأنانية وإكراه؟ من هنا، نرى ظاهرة الرفض تبرز من كل مكان، دليل تضايق نفساني عميق، فيما يشهد العالم قيام ما درج على تسميته “بالمثاليات الخيالية” التي تدّعيّ أنها أفضل من النظريات العقائدية في حلّ المشكلات السياسية التي تعانيها المجتمعات الحديثة. وقد يكون من الخطر أن نتناسى أن الدعوة إلى المثالية الخيالية هي، غالباً، ذريعة سهلة يلجأ إليها من يريد التهرّب من الواجبات الواقعية للإنطواء على الذات في عالم الخيال. فالعيش في مستقبل مفترض هو انحراف هيّن للابتعاد عن المسؤوليات الراهنة. غير أنه لا بدَّ لنا من الاقرار أن هذا الشكل من انتقاد المجتمع القائم يثير غالباً الخيال المستقبلي، سعياً إلى أن نكتشف في الحاضر الامكانات المجهولة التي يغطيها، ونسلك السبيل إلى مستقبل جديد؛ كما أنه يساند الوثبة الاجتماعية بالثقة التي يوليها القوى الخلاّقة التي لعقل الإنسان وقلبه. وإذا لم يرفض أي انفتاح، فهو يستطيع أيضاً أن يلقى الدعوة المسيحية. فروح الرب الذي يحيي الإنسان المتجدّد في المسيح لا يني يتجاوز الآفاق التي يحبّ عقله أن يجد طمأنينة، والحدود التي يميل نشاطه إلى الانحصار فيها. فهو قوة تستقرّ في الإنسان وتدعوه إلى أن يسمو فوق أي نطاق فكري أو عملي. ويظلُّ في قلب العالم سرُّ الإنسان الذي يكتشف في ذاته بنوّته لله عبر مسيرة تاريخية ونفسية، حيث تتصارع وتتناوب شتى الضغوط والحريات، وأثقال الخطيئة ووثبات الروح.

وإذ ذاك، يقفز الإيمان المسيحي بالإنسان بفضل الطاقة الدافقة التي له، فوق الحواجز الضيقة التي تنصبها الأنانية. فالمسيحي الذي تحركه قوة روح المسيح يسوع، مخلص العالم، ويشدّده الرجاء، يتجنّد لبناء المدينة الإنسانية، مدينة السلام والعدالة والأخوّة، مدينة تكون قرباناً مرضياً لدى الله (22). ففي الواقع “إن إنتظار الأرض الجديدة بدلاً من أن يخفف من إهتمامنا بإستثمار هذه الأرض، يجب بالأحرى أن يوقظَها فينا: فجسمُ العائلة الإنسانية الجديدة ينمو فيها، راسماً الخطوطَ الأولى للعالم الآتي.” (23)

دور علوم الإنسان

38– في هذا العالم الذي يسوده التحوّل العلمي والتقني، وهو تحوّل ربما اقتاده إلى نوع من الواقعية المادية جديد، نرانا حيال تشكيك أكثر جذرية ينشأ فينا. فبعد أن عكف الإنسان على السيطرة على الطبيعة سيطرة عقلانية، نجده قد أضحى هو نفسه أسير عقلانيته، ومادة بحث علمي. فعلوم الإنسان اليوم في وثبة لها معناها وأبعادها. فهي، من جهة، تخضع المعلومات التي سلّم بها الإنسان حتى الآن لتحليل نقدي وجذري، إذ تبدو لها متطرفة أما في واقعيتها أو في نظريتها، ومن جهة أخرى، فضرورة البحث المنتظم والمتسلسل، والانطلاق من نظرية مبدئية، يفضيان بها، غالباً، عبر مختلف الأوضاع التي يعيشها الإنسان، إلى فصل بعض النواحي فيه، وإعطائها، مع ذلك، تفسيراً يدّعي الشمول، أو أقلّه تفسيراً يحاول بلوغ الكليّة انطلاقاً من زاوية محض كميّة أو ظاهرية. إن هذا الحصر “العلمي” يعبّر عن ذهنية خطرة، لأن فصل هذا أو ذاك من عناصر التحليل وتسليط الأضواء عليه دون سواه، يعني تقليص الإنسان عن مداه الكامل، والحؤول دون تفهمّه في كليتّه، تحت ستائر البحث العلمي المتسلسل.

39– ولا بدَّ من التنبّه أيضاً إلى أثر علوم الإنسان في تكوين نماذج اجتماعية يراد فرضها بوصفها نماذج في المسلك الإنساني خبر العلم جدواها. إذ يمكن أن يضحي الإنسان وكأنه مادة يتصرف بها، فنوجّه رغباته وحاجاته، وتحوّر مواقفه، وحتى مفاهيمه للقيم. لا ريب أن في هذا خطراً عظيماً على مجتمعات الغد وعلى الإنسان نفسه. لأنّا إذا كنّا حيال إجماع على بناء مجتمع جديد يكون في خدمة الإنسان، يبقى أن نحدّد أي إنسان سيكون هذا الإنسان.

40– هذا التحفظ حيال علوم الإنسان يتناول المسيحي أكثر من سواه، غير أنه لا يجده أعزل، إذ تبدو هنا بالذات نوعية مشاركة الكنيسة في تكوين الحضارات، كما سبق وكتبنا في رسالتنا العامة في تنمية الشعوب: “فالكنيسة إذ تشاطر الإنسان أسمى نزعاته ويؤلمها أن تراها لم تتحقق، تريد أن تساعده على بلوغ كمال ما يصبو إليه، فتعرض عليه ما هو خاص بها دون سواها، أي نظرة كليّة شاملة إلى الإنسان وإلى الإنسانية” (24). أيعني هذا أن الكنيسة تقف من علوم الإنسان موقف الرفض والتشهير؟

إن موقف الكنيسة هنا، موقفها حيال علوم الطبيعة، فهي تولي هذه البحوث ثقتها وتدعو أبناءها إلى دخول مجالاتها في نشاط (25). وإذ تحدوهم الرغبة في معرفة الإنسان معرفة أكثر دقة واتساعاً ويقودهم الإخلاص لمقتضيات البحث العلمي، وإذ يستوحون في الوقت نفسه إيمانهم، يفتح المسيحيون العاكفون على علوم الإنسان حواراً بين الكنيسة وهذا الميدان الجديد للاكتشافات العلمية، حواراً تبدو تباشيره خصيبة. أجل، أن كل فرع من فروع العلم لا يمكنه أن يطال، في نطاق اختصاصه، ألاّ ناحية جزئية، ولكنها حقيقية، من الإنسان؛ أما الكلية والمعنى فيفوتانه. غير أنه في إطار هذه الحدود تقوم علوم الإنسان برسالة إيجابية يسرّ الكنيسة أن تقرّها، بل يمكنها أن توسّع أبعاد حرية الإنسان أكثر مما كان يبدو من خلال شتى المؤثرات التي نراها نافذة فيه. كما يمكن أن تفيد الأخلاقية الاجتماعية المسيحية منها. أجل، إن هذه الأخلاقية تجد مجالها يضيق على صعيد عرض بعض النماذج الاجتماعية، إلاّ أن وظيفة النقد والتجاوز التي لها تتدّعم إذ تبدو في وضوح نسبية المواقف والقيم التي كان يراها هذا أو ذاك من المجتمعات وكأنها نهائية مطلقة تلازم طبيعة الإنسان بالذات. فعلوم الإنسان هذه، وهي شرط لا بدَّ منه وفي الوقت نفسه غير كافٍ لتحسين اكتشافنا لإنسانية الإنسان، تضعنا أمام معطيات تتعقد أكثر فأكثر، وتوسّع أكثر مما تنير سرّ قلب الإنسان، ولا تأتي الرغبات الفائرة من أعماق كيانه بالجواب الكامل والأخير.

رقي مبهم

41– هذا التطور صوب الأفضل في معرفة الإنسان يفسح أمامنا مجال الانتقال والتوضيح لفكرة أساسية ترتكز عليها المجتمعات الحديثة بوصفها الدافع والمقياس والهدف، نعني بها فكرة التقدّم والرقي. فمنذ القرن التاسع عشر علّقت المجتمعات الغربية، ومجتمعات أخرى كثيرة اقتبست منها، آمالاً على تقدّم ورقيّ في تجدّد دائم لا يقف عند حدّ. وهذا الرقيّ كان يبدو لها وكأنه حصيلة السعي إلى تحرير الإنسان من محتّمات الطبيعة والضغوط الاجتماعية، وشرط الحرية الإنسانية ومقياسها. وقد أضحى هذا الرقيّ فلسفة لفّت جميع مرافق الوجود، من جرى انتشارها عبر وسائل الإعلام الحديثة، ومن جرى ما يجتذب الإنسان من شهوة معرفة واستهلاك سلع تتّسع أكثر فأكثر. أما اليوم، فنرانا حيال تشكيك يبرز في العالم ويتناول الرقي في قيمته وفي غاية مسعاه. فما معنى هذا الاندفاع المستبد بالإنسان صوب رقيّ يبتعد عنه كل مرة يظن أنه بلغه. أليس أن الرقيّ غير المرّوض يترك الإنسان على عطشه إليه؟ أجل، لقد عبّر الإنسان عن انتقاداته المحقّة لحدود تنمية اقتصادية محض كميّة ومضارّها، وعن رغبته في تسجيل تنمية على صعيد النوعيّة. غير ان صدق العلاقات الإنسانية ومستواها النوعيّ ودرجة المشاركة والمسؤولية، كلها قيم لا تقلّ أهمية وخطورة على صعيد مستقبل المجتمع عن كمية السلع المنتجة والمستهلكة. وإنسان اليوم إذ يسمو على تجربة أن يقيّم كل شيء من زاوية الفعالية والتبادل وعلاقات القوة والمصلحة، يرغب في استبدال هذه المفاهيم الكميّة المادية أكثر فأكثر بمفاهيم إنسانية هي زيادة التقارب بين البشر ونشر العلوم والحضارات، وتبادل الخدمات والمشاركة في تحقيق الصالح العام. والرقي الصحيح، أليس في تنمية الضمير الأخلاقي الذي يدفع الإنسان في مجالات تضامن إنساني تتّسع يوماً بعد يوم، ويدعوه إلى الانفتاح في حرية على أخيه الإنسان وعلى الله؟ وفي نظر المسيحي، لا بدَّ للرقيّ من أن يتلاقى وسرّ النهاية، سرّ الموت: فموت المسيح وقيامته، وتوجيه روح الرب طاقات تساعد الإنسان على تركيز حريته الخلاقّة، والعارفة الجميل، في حقيقة كل رقيّ وفي الرجاء الأوحد الذي لا يخيب (26).

المَسِيحيّون بإزاء هذه المعضلات الجديدة

تعليم الكنيسة الاجتماعي وتطوّره

42– بإزاء هذه المعضلات الجديدة، وما أكثرها، تعكف الكنيسة على التفكير لتتجاوب، في نطاقها الخاص، مع ما يصبو إليه البشر وينتظرونه. واليوم، إذ تبدو المشكلات الإنسانية بوجه متميّز من جرى مداها الوسيع وصفة الإحراج فيها، أترى الإنسان عاجزاً عن حلها؟ إن تعليم الكنيسة الاجتماعي، بالطاقة الاندفاعية الكامنة فيه، يرافق الإنسان في سعيه إلى الحلول، وإذا كان يحجم عن الالتزام ببنية معينة أو عن عرض بنية من تخطيطه هو، فهو لا يقتصر على التذكير ببعض المبادئ العامة، إذ يتطّور انطلاقاً من التفكير بمعطيات الأوضاع الراهنة في هذا العالم، وهي عرضة للتغيّر، في ضوء الإنجيل. والإنجيل نبعة للتجدّد، شرط قبول رسالته في كليّتها ومستلزماتها. وتعليم الكنيسة يتطوّر أيضاً بدافع حساسية خاصة بالكنيسة ينطلق منها تصميم مجرد على الخدمة وتنبّه لقضايا البشر الأكثر حرماناً. وهو أخيراً يستوحي خبرة أغنتها القرون، تمكنّه من الإقدام على ما تقتضيه الأحوال القائمة في العالم من تجديد جريء وخلاّق.

السعي إلى عدالة أكثر

43– يبقى أن نوطّد عدالة أكثر في توزيع الخيرات سواء في نطاق المجتمع الوطني أو الدولي. وفي التبادلات التجارية العالمية لا بدَّ من تجاوز علاقات القوة للبلوغ إلى اتفاقات توضع في ضوء الصالح العام. لأن علاقة القوة ما رسّخت قط العدالة بشكل صحيح ودائم، وإن كان التناوب في مواقف القوة، يوفّر غالباً ظروفاً للحوار أكثر سهولة. هذا، وإن اللجوء إلى القوة يبعث قوى مضادة، ويتوّلد من جرى ذلك جوّ تصارع يمهّد السبيل لنشوء أوضاع متطرفة من العنف والمزايدات (27). إلاّ أن الواجب الأكثر خطورة اليوم في مجال العدالة هو أن تتوفر لكل بلد إمكانية تنميته الخاصة في نطاق تعاون بعيد عن أي روح سيطرة اقتصادية أو سياسية. وقد سبق لنا أن أعلنا ذلك مراراً. أجل، إن المعضلات التي يثيرها هذا التعاون كثيرة التعقيد من جرى تشابك الارتباطات الدولية، وهذا ما يحتم علينا أن تكون لنا الجرأة اللازمة لإعادة النظر في العلاقات القائمة بين الدول، سواء في مجال التوزيع الدولي أو البنيات التي يتمّ فيها التبادل أو مراقبة الأرباح أو الأنظمة المالية دون أن ننسى، في الوقت نفسه، مفاهيم التضامن الإنساني؛ كما يجب أن يعاد النظر في نمازج تنمية الدول الغنية، ويصار إلى تطور في الذهنيات يجعلها تتفتح على أهمية الواجب الدولي، وإلى تجديد المؤسسات الدولية سعياً إلى فعالية أكثر.

44– ثم أنا نشهد ظهور قوى اقتصادية جديدة من جرى الطرق الحديثة في الإنتاج وتفجّر الحدود القومية: هذه القوى هي المؤسسات التي تمتد إلى دول كثيرة والتي بفعل مركزية الوسائل التي لديها ومرونتها تستطيع أن تخطّط كما تشاء وبشكل مستقل إلى حد بعيد عن السلطات السياسية القومية. فهي، بالتالي، تعمل بدون رقابة على صعيد الصالح العام. وبقدر ما يتسّع مجال نشاطها، تتحوّل هذه المؤسسات الخاصة إلى نوع جديد وخطير من السيطرة الاقتصادية على المستوى الاجتماعي والثقافي وحتى السياسي. ذلك هو الوجه الجديد لهذه المركزية المتطرفة على صعيد وسائل الإنتاج والسلطة الاقتصادية التي سبق وشهرّها البابا بيوس الحادي عشر في الذكرى الأربعين لرسالة البابا لاون الثالث عشر في شؤون العمال.

تحوّل في البنيات والقلوب

45– إن إنسان اليوم يصبو إلى التحرّر من الحاجة ومن الخضوع للغير. غير أن هذا التحرر لا بدَّ أن ينطلق من الحرية الداخلية أي تلك التي يعيشها حيال الخيرات والسلطات التي بيده. ولن تتحقق إلاّ عن طريق محبة فائقة للإنسان يكون حصيلتها استعداد عملي للخدمة. وإلاّ، فالنظريات الأكثر ثورية تفضي إلى تغيير أسياد، كما تعلّمنا الخبرة: وإذ يتسلّم هؤلاء الأسياد الجدد فعالية السلطة يحوطون ذواتهم بشتى الامتيازات ويحدّون من الحريّات، ويشهد المجتمع أشكالاً أخرى من اللاعدالة.

وهذا ما يحمل الكثيرين على طرح موضوع النموذج الاجتماعي نفسه على بساط البحث. فهناك دول كثيرة تطمع، عبر المنافسة التي تضعها في مجابهة سواها وتوجّه مواقفها، في بلوغ طاقة تقنية واقتصادية وعسكرية تخوّلها السيطرة. فهي بالتالي، ترفض قيام بنيات تعمل على أن تكيّف مسيرة التقدّم بنسبة مقتضيات عدالة أكثر، بدلاً من أن تدع الفوارق تزداد، وتخلق بذلك أجواء من الحذر ومن التصارع تشكل خطراً دائماً على استتباب السلام.

المعنى المسيحي للعمل السياسي

46– ألسنا هنا بإزاء حدّ جذري في مجال الاقتصاد؟ فالنشاط الاقتصادي لا بدَّ منه، وإذا وجّه في سبيل خدمة الإنسان يمكنه أن يكون “نبعة أخوّة وصورة للعناية الإلهية بين البشر” (28). إنه فرصة لقيام مبادلات عملية بين البشر، وحقوق معترف بها وخدمات تؤدى، فرصة للإقرار بكرامة العمل الإنساني. وهو في الوقت نفسه غالباً ما يكون ميداناً للتصادم والسيطرة، ومجالاً للحوار ومبعثاً للمشاركة والإسهام. ومع ذلك، فالنشاط الاقتصادي معرّض لخطر أن يمتصّ أكثر مما ينبغي القوى والحرية (29). وهذا ما يجعل الانتقال من الاقتصاد إلى السياسة أمراً ضرورياً؛ أجل، كلمة “السياسة” لا بدَّ من توضيح مفهومها هنا، لأن معاني كثيرة يمكن أن تختلط فيها؛ غير أن كلاً منّا يشعر أنه في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، سواء على الصعيد القومي أو الدولي، يعود القول الفصل للسلطة السياسية.

هذه السلطة هي الرابطة الطبيعية والضرورية لضمان الانسجام في جسم المجتمع، وإنما غايتها تحقيق الصالح العام. والعمل السياسي هو السعي إلى توفير الأوضاع اللازمة لكي يبلغ الإنسان خيره الحقيقي والكلي بما فيه غايته الروحية، في نطاق احترام الحريات الشرعية التي للأفراد والأسر والتجمعات الفئوية. هذا العمل السياسي تمارسه السلطات ضمن حدود اختصاصه، وهي حدود تختلف باختلاف الدول والشعوب، غير أن قوامه العدالة والتضحية في سبيل الصالح العالم. فهو يحمل مسؤوليته القصوى، دون أن ينتزع، من جرى هذه المسؤولية القصوى، ما للأفراد وللتجمعات المتوسطة بين الفرد والدولة، من ميادين نشاط ومسؤوليات خاصة هي سبيلهم جميعاً إلى الإسهام في تحقيق هذا الصالح العام نفسه. أليس “إن الغاية من أي تدخل في مجالات الاجتماع هي مساعدة أعضاء جسم المجتمع، وليس القضاء عليها تحطيماً أو امتصاصاً” (30).

فالسلطة السياسية، بحكم دعوتها الخاصة ورسالتها، يتحتّم عليها أن تتخطّى المصالح الفردية، بما في ذلك المصلحة القومية، لتعي مسؤوليتها على صعيد خير الإنسانية العام. والسياسة في مفهومها الرصين الأصيل وعلى مختلف المستويات، مستوى المكان والمنطقة والقومية والعالم، هي إعلان واجب الإنسان، أي إنسان، أن يعترف بالواقع الراهن وبقيمة حرية الخيار المعروضة عليه للسعي المشترك إلى ما هو خير البلد والدولة والبشرية. والسياسة هي واحد من أشكال العيش المسيحي في خدمة الغير، شكل يتميّز بمقتضياته المحرجة. وإذا لم يكن في قدرتها أن تجد حلاً للمعضلات جميعها، فهي تسعى إلى وجود حلول لعلاقات البشر المتبادلة. وميدانها، على سعته وشموله، ليس الميدان الوحيد في الحياة الإنسانية. ولذا، فإذا وقفت موقف من يسعى إلى أن يلّف كل شيء باعتباره الكيان المطلق، عرّضت المجتمع إلى خطر ذي شأن كبير. فمع الاحتفاظ باستقلال الواقع السياسي، لا بدَّ للمسيحيين الذين يدخلون مجالات العمل السياسي، من أن يسعوا إلى التوفيق بين مواقفهم السياسية والإنجيل، ويؤدوا، في نطاق التعدّد الشرعي، شهادة شخصية وجماعية لإيمانهم الوطيد، بالاندفاع العملي والمتجرد في خدمة إخوانهم البشر.

توزيع المسؤوليات

47– والإرتقاء إلى المستويات السياسية يعبّر عن مطلب من مطالب إنسان اليوم، هو مشاركة أكثر في تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات. وهو مطلب شرعي يبرز بقدر ما تتطوّر الأوضاع الثقافية وينمو وعي الحرية، وبقدر ما يتبين الإنسان بوضوح أكثر أن حياة اليوم منفتحة على مستقبل لا يدعو إلى الاطمئنان، وأن هذا المستقبل مرتبط إلى حد بعيد بمواقف اليوم. وقد سبق البابا يوحنا الثالث والعشرون، في رسالته العامة “أم ومعلمة” (31)، فأعلن أن الارتقاء إلى المسؤوليات من مقتضيات طبيعة الإنسان الأساسية، لأن المسؤولية تمرّس واقعي بحريته وسبيل إلى تنميته. وأشار كيف ينبغي أن نضمن للإنسان هذه المشاركة في المسؤولية على صعيد الحياة الاقتصادية (32)، ولاسيما في نطاق الوحدات الاقتصادية أي المؤسسات. لقد اتّسع اليوم هذا المجال وبلغ الحياة الاجتماعية والسياسية حيث لا بدَّ من أن تتوطّد وتتزايد مشاركة معقولة في المسؤوليات والقرارات. أجل، إن الاختيارات المعروضة اليوم للإقرار تتعقد أكثر فأكثر، بتعدد الاعتبارات التي يجب أن يحسب لها الحساب، والنتائج الممكن أن ترتقب، وأن توفرت للإنسان علوم تنير تمرّسه بحريته في هذه الظروف الخطيرة. مع ذلك، وبالرغم من أن بعض الحدود تفرض ذاتها أحياناً، فلا يمكن أن تحول هذه العوائق دون اتساع المشاركة في اعداد القرارات وتقرير الاختيار والتنفيذ. إذ لا بدَّ من ابتكار أشكال جديدة للديمقراطية الحديثة لإقامة توازن في وجه تقنية تزداد سيطرة، وذلك ليس بإفساح مجال الاطلاع وإبداء الرأي أمام أي إنسان فحسب، بل بدعوته إلى حمل نصيبه من المسؤولية المشتركة. وهكذا تتحوّل الجماعات الإنسانية شيئاً فشيئاً إلى جماعات فيها المشاركة وفيها الارتباط الحياتي؛ كذلك الحرية، التي تبرز غالباً وكأنها مطالبة بالاستقلال الذاتي بإزاء حرية الغير، تنمو في واقعها الإنساني الأكثر عمقاً القائم على العمل والبذل سعياً إلى تضامن فعّال يعيشه الإنسان مع أخيه. أما في نظر المسيحي، فبقدر ما يضيع الإنسان في الله الذي يحرّره، بقدر ذلك يرتقي إلى مستوى الحرية الأصلية، تلك الحرية التي أعطاها المسيح وجهاً جديداً بموته وقيامته.

دَعوة إلى العَمـَل

ضروة الدخول في مجالات العمل

48– لقد أرادت الكنيسة دوماً أن تقوم، على الصعيد الاجتماعي، برسالتين. فهي من جهة، تسعى إلى إنارة العقول لمساعدتها على اكتشاف الحقيقة وتبيّن السبيل الذي يجب أن تسلكه عبر مختلف النظريات التي تتجاذبها؛ وهي، من جهة أخرى، تدخل في مجالات العمل لتنشر، في سعي واقعي إلى الخدمة وإلى الفعالية، طاقات الإنجيل. أليس إنها في إمكانتها لهذا المخطط، قد أرسلت في مهمة رسولية إلى أوساط العمل، بعضاً من كهنتها شاطروا العمّال كلياً أوضاع حياتهم، وكانوا في قلب هذه الأوضاع شهوداً لمحبتها وسعيها؟

فإلى جميع المسيحيين، نتّجه اليوم مجدداً وندعوهم، في إلحاح، إلى العمل. وقد سبقنا في رسالتنا، في تنمية الشعوب، فشدّدنا على ضرورة دخول الجميع ميادين العمل. “فالعلمانيون يجب أن يتعهدوا تجديد النظام الزمني وكأنه مهمتهم الخاصة؛ ولئن كانت رسالة رعاة الكنيسة أن يعلّموا ويفسروا رسمياً المبادئ الأخلاقية التي يجب السير بموجبها في هذا المجال، فإنه يعود إلى العلمانيين، أن يبادروا في حرية، وبدون أن ينتظروا، سلبياً، الأوامر والتوجيهات، إلى اتخاذ الإجراءات التي تسعى إلى بث روح المسيح في ذهنية المجتمع حيث يعيشون، وأخلاقه وشرائعه وبنياته” (33). فليناقش كل واحد ذاته الحساب ليرى ما فعل حتى الآن وما يجب عليه أن يفعل. فلن يكفي أن ننادي بمبادئ ونؤكد نيات ونشّهر ظلماً صارخاً ونرفع صوتنا تنديداً نبوياً، لأن هذه المواقف الكلامية لا يمكن أن يكون لها أثر في الواقع ما لم يرفقها كل منّا بوعي أكثر حدة لمسؤوليته الشخصية وبعمل فعّال. وليس أسهل من أن نلقي على الغير مسؤولية اللاعدالة الراهنة، إذا لم نتبيّن، في الوقت نفسه، كيف نسهم نحن في قيام اللاعدالة هذه، وكيف يتحتم علينا أن نرتّد إلى الصواب نحن أولاً. وهذا الموقف المتضع أساساً، من شأنه أن يقصي عن عملنا أي تصلّب وتحزّب، ويولينا ألا نستسلم للقنوط حيال مهمة تبدو وكأنها لا محدودة. وإنما رجاء المسيحي، قوامه الإيمان أن الرب يسوع يعمل معنا في العالم، مواصلاً في الكنيسة التي هي جسده، وبواسطتها في العالم أجمع، الفداء الذي تمّ على الصليب وتفجرّ غلبة صباح القيامة (34). والرجاء في المسيحي ينبع أيضاً من معرفته أن إخوانه البشر يعملون أيضاً، وإن ما يقومون به من مساعٍ ستلتقي ومساعيه على صعيد تحقيق العدالة والسلام. أليس إن في قلب كل إنسان إرادة عيش في الإخوّة الإنسانية وعطشاً إلى العدالة والسلام لا بدَّ لنا من إيقاظها وتنميته، ولو بدا عليه أحياناً وكأن الأمر لا يعنيه.

49– فعبر اختلاف الأوضاع والوظائف والمنظمات، لا بدَّ لكل واحد من أن يركّز مسؤوليته ويتبيّن، أمام ضميره، ما يدعى إلى الإسهام فيه من عمل وإذ يحتك المسيحي بشتى التيارات، حيث يجد، إلى جانب نزعات شرعية، توجيهات لا يمكن أن يقف حيالها إلا متحفظاً، يجب عليه أن يميّز في تبصُّر ويتحاشى الإسهام المطلق وغير المشروط في قضايا تتنافى ومبادئ الإنسانية الصحيحة، ولو دعي إلى هذا الإسهام باسم تضامن يحسّ به في الواقع. فإذا شاء أن يقوم بدور خاص به، بوصفه مسيحياً ينسجم مع إيمانه، وهو دور ينتظره منه حتى غير المؤمنين، فليسهر، وهو في صميم تجنّده، على توضيح الأهداف التي تدفعه وتجاوزها، في نظرة أكثر تفهماً تعرف كيف تتجنّب كلا الخطرين، خطر الفردية الأنانية وخطر الأنظمة والمبادئ الكليّة المستبدة.

تعدّد الاختيارات

50– في الأوضاع الراهنة، ومع الاحتفاظ بما يعيشه كل واحد من روابط التضامن الإنساني، لا بدَّ من إقرار تعدّد شرعي في مجال ما يمكن اختياره، حتى أن الإيمان المسيحي الواحد يمكن أن يقود إلى اتجاهات واختيارات مختلفة. (35) فالكنيسة تدعو المسيحيين جميعاً إلى رسالة مزدوجة، هي رسالة إحياء من الداخل ورسالة تجديد تسعى إلى تطوير البنيات لتكييفها بالحاجات الحقيقية الراهنة. وهي تطلب من المسيحيين، الذين يبدون لأول نظرة على تناقض مع الغير انطلاقاً من اختيارات مختلفة، أن يبذلوا جهداً متبادلاً لكي يتفهّم كل منهم مواقف الغير وأهدافه. وحيث يعكف الإنسان على مناقشة ذاته الحساب في إخلاص، مناقشة تتناول تصرفاته واستقامة هذه التصرّفات، نراه يستوحي ضميره ويقف مواقف محبة أكثر عمقاً. وهذه المحبة، إذ تقرّ بواقع الخلاف، تؤمن، في الوقت نفسه، بإمكانية التلاقي والوحدة. “لأن ما يجمع المؤمنين أقوى مما يفرّقهم” (36). أجل، هناك كثيرون ممن تكيفّهم في مواقفهم عاداتهم الفكرية ووظائفهم، وأحياناً سلامة مصالحهم المادية، من جرى اندماجهم في البنيات والأوضاع الحديثة. وهناك أيضاً من يبلغ بهم عميق شعورهم بشتى أشكال التضامن، التضامن الطبقي أو الثقافي، حد أن يعتنقوا، بدون أني تحفظ، أحكام بيئتهم الاجتماعية واتجاهاتها كلها (37). وهذا ما يدعونا إلى ضرورة اختبار الذات، والعكف على أن تتفجر فيها هذه الحرية الصحيحة، الحرية كما أرادها المسيح، التي تصيّر الإنسان منفتحاً على الصعيد الإنساني الشامل في قلب الأوضاع الخاصة التي يعيش.

51– وهنا أيضاً تبرز مسؤولية المنظمات المسيحية على اختلاف أنواعها، مسؤولية العمل المشترك. وإذ ليس لها أن تحلَّ محلَّ منظمات المجتمع المدني، فواجبها المسيحي يدعوها إلى التعبير، بالشكل الذي يناسبها ومع تجاوز الخصوصيات، عمّا يقتضيه الإيمان المسيحي في مجال تطوير المجتمع، تطويراً عادلاً، وبالتالي ضرورياً (38).

فاليوم، أكثر من أي زمن مضى، لا يمكن أن ينادى بكلمة الله، وتسمع هذه الكلمة، ما لم تلازمها شهادة قوة الروح القدس العامل من خلال نشاطات المسيحيين في خدمة إخوانهم، وفي النقاط المرتبط بها وجودهم ومستقبلهم.

52– وإذ ندلي إليكم بهذه الأفكار، نيافة الكردينال، لا يفوتنا أنّا لم نتطرّق إلى المشكلات الاجتماعية المطروحة اليوم، على المؤمنين وعلى البشر ذوي الإرادة الحسنة، كلها. ذلك أن تصريحاتنا الحديثة، لاسيما تلك التي تتعلق بواجبات مجموعة الدول حيال هذه المعضلة الخطيرة، معضلة تنمية الإنسان، تنمية كلية ومتضامنة، لا يزال يذكرها الجميع، كما يذكرون أيضاً رسالة نيافتكم لمناسبة الانطلاق في السنين العشر الثانية من الحملة في سبيل التنمية. وإنما غايتنا في توجيه هذه الأفكار أن نلفت “مجلس العلمانيين” واللجنة الحبرية “عدالة وسلام” إلى بعض العناصر الجديدة في الموضوع، وأن نشجع العاملين فيهما على المضي في سبيل “توعية شعب الله، فيتفهّم رسالته في عالم اليوم، تفهماً كاملاً، ويرفعها إلى المستوى الدولي” (39).

بهذه العاطفة نبعث إليكم، نيافة الكردينال، ببركتنا الرسولية.

عن الفاتيكان في 14 أيار سنة 1971

البابا بولس السادس

الحواشي

1) راجع المجمع الفاتيكاني الثاني، الدستور الراعوي “فرح ورجاء” عدد 10.

2) أعمال الكرسي الرسولي 23 (1931)، صفحة 209 وما يتبع.

3) أعمال الكرسي الرسولي 53 (1961)، صفحة 429.

4) 3: أعمال الكرسي الرسولي 59 (1967)، صفحة 258.

5) نفس المرجع 1، صفحة 257.

6) راجع 2 كو 4 : 17.

7) ترقي الشعوب 25.

8) راجع رؤ 3 : 12؛ 21 : 2.

9) الدستور الراعوي “فرح ورجاء” عدد 25.

10) الدستور الراعوي “فرح ورجاء” عدد 67.

11) ترقي الشعوب 69.

12) راجع متى 25 : 35.

13) راجع المجمع الفاتيكاني الثاني، البيان “في عصرنا” عدد 3.

14) 37: أعمال الكرسي الرسولي 59 (1967)، صفحة 276.

15) راجع المجمع الفاتيكاني الثاني، القرار “بين الإكتشافات العجيبة”، عدد 12.

16) راجع الرسالة العامة “سلام على الأرض”، أعمال الكرسي الرسولي 55 (1963)، صفحة 261 وما يتبع.

17) راجع الرسالة ليوم السلام العالمي 1971، أعمال الكرسي الرسولي 63 (1971)، صفحة 3 – 5.

18) الدستور الراعوي “فرح ورجاء” عدد 74.

19) البيان “كرامة الإنسان”، عدد 1.

20) أعمال الكرسي الرسولي 55 (1963)، صفحة 300.

21) راجع الدستور الراعوي “فرح ورجاء” عدد 11.

22) راجع رو 15 : 16.

23) الدستور الراعوي “فرح ورجاء” عدد 39.

24) ترقي الشعوب، عدد 13.

25) راجع الدستور الراعوي “فرح ورجاء” عدد 36.

26) راجع رو 5 : 5.

27) ترقي الشعوب، عدد 56.

28) ترقي الشعوب، عدد 86.

29) الدستور الراعوي “فرح ورجاء” عدد 63.

30) السنة الأربعون: أعمال الكرسي الرسولي 23 (1931)، صفحة 203؛ راجع “أم ومعلمة”: أعمال الكرسي الرسولي 53 (1961)، صفحة 414 و428؛ الدستور الراعوي “فرح ورجاء” عدد 74-76.

31) أعمال الكرسي الرسولي 53 صفحة 420-422.

32) الدستور الراعوي “فرح ورجاء” عدد 68.

33) 81: أعمال الكرسي الرسولي 59 (1967)، صفحة 296-297.

34) راجع متى 28: 30؛ فيل 2: 8-11.

35) الدستور الراعوي “فرح ورجاء” عدد 43.

36) الدستور الراعوي “فرح ورجاء” عدد 93.

37) راجع 1 تسا 5 : 21.

38) الدستور العقائدي “نور الأمم” عدد 31.

39) كنيسة المسيح الكاثوليكية: أعمال الكرسي الرسولي 59 (1967)، صفحة 27 و 26.

Discussion about this post