إيمان شعب الله

Solemnis Professio Fidei

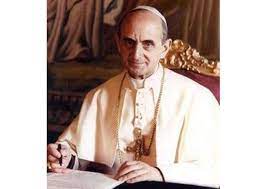

الذي أعلنه

قداسة البابا بولس السَادس

في اختتام

سَنة الإيمَـان

أيها الإخوة المحترمون، والأبناء الأحباء.

بهذه الرتبة الاحتفالية نُنهي الذكرى المئوية التاسعة عشرة لاستشهاد القديسين بطرس وبولس، وبها نختم “سنة الإيمان” التي خصصناها لتكريم الرسولين القديسين، إعراباً منا عن تمسّكنا الوطيد بوديعة الإيمان التي سلّماها إلينا، وتشديداً لعزمنا على السير بموجب هذا الإيمان، في الظروف التاريخية التي تحدق بالكنيسة في مسيرتها وسط العالم.

وإننا لنرى من واجبنا أن نُعلن شكرنا لجميع الذين لبّوا دعوتنا، فجاءت سنة الإيمان على تمام حقيقتها الرائعة، بما أتاحته من تعمْقٍ في اعتناق كلام الله عن وعي وقصد، ومن تجديد الاعتراف بالإيمان في مختلف الجماعات، ومن تأدية شهادة السيرة المسيحية. فإلى إخواننا الأساقفة، بنوع خاص، وإلى جميع مؤمني الكنيسة الكاثوليكية المقدسة، نعرب عن امتنانا ونمنحهم بركتنا.

ويلوح لنا أن الواجب يفرض علينا القيام بالمهمّة التي وكلها المسيح إلى بطرس، ونحن خليفته وبين خلفائه أقلّهم فضلاً، وهي أن نثبّت في الإيمان إخوتنا. وإننا، مع وعينا لضعفنا البشري ولكن بملء العزم الذي تَسِم به هذه الوظيفة قلبنا، نُقْدِم على الاعتراف بالإيمان، في صيغته العلنية، التي، وإن لم تكن لها صفة التحديد العقائدي، فهي مع ذلك تُعيد في الأساس، مع بعض التوسّع الذي تقتضيه ظروف زماننا الروحية، قانون نيقية، قانون التقليد الخالد في كنيسة الله المقدسة.

ولا يفوتنا، فيما نقوم بذلك، ما يراود النفوس من قلق حول موضوع الإيمان، في بعض الأوساط المعاصرة، وهي ليست في عزلة عن عالم يتحوّل من الأعماق، ويقوم فيه اعتراض وجدل على أكثر من أمر يقين. وإننا لنرى كثيرين من الكاثوليك يندفعون، على غير تؤدة، في تيار التغيير والتجديد.

أجل إنه لمن واجب الكنيسة أن تجدّ باستمرار في سبر أغوار الله السحيقة، الغنية بثمار الخلاص، وفي عرضها على الأجيال المتعاقبة، بأقرب ما يكون إليها من أساليب. على أنه من واجب الباحثين، فيما يقومون بالتنقيب الضروري، أن يحرصوا الحرص كله على سلامة تعاليم العقيدة المسيحية، وإلاّ لتعرضت كثير من النفوس المؤمنة للاضطراب والحيرة، كما نرى ذلك في أيامنا آسفين.

ولا بد من التذكير في هذا المجال بأن العقل الذي وَهبنَاه الله، يدرك، من وراء ما يَخبره الحس والعلم، ما هو كائن، ولا يقتصر في إدراكه على التعبير الذاتي عن المقوّمات وتحوُّلِ الوجدان. وبأن مهمة التفسير – تفسير الكتاب المقدس – إنما تقوم بفهم وكشف المعنى الذي ينطوي عليه النصّ مع احترام التعبير، لا باستنباط هذا المعنى اعتباطاً.

وإننا لنضع فوق كل شيء ثقتنا الوطيدة، بالروح القدس، مبدأ الحياة في الكنيسة، وبالإيمان الفائق الطبيعة الذي ترتكز عليه حياة جسد المسيح. ويقيننا أن المؤمنين ينتظرون كلمة نائب المسيح، وتلبية لامنيتهم هذه، نلقي تعاليمنا المتتالية، على أن سانحة اليوم تفتح لنا مجالاً لكلمة أعلى.

في هذا اليوم بالذات، الذي اخترناه لاختتام سنة الإيمان، وفي هذا عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس، أردنا أن نرفع إلى الله الحيّ، تقدمة إيماننا. وكما بادر فيما مضى بطرس الرسول، في قيصرية فيلبس، إلى النطق باسم الاثني عشر، متخطياً أقوال الناس، ومعلناً بلا تردد، أن المسيح هو ابن الله الحي، كذلك يعمد اليوم خليفته الحقير، راعي الكنيسة الجامعة، إلى رفع صوته، مؤدّياً، باسم شعب الله بأسره، شهادة أكيدة للحقيقة الإلهية التي وُكل إلى الكنيسة أمر نشرها في جميع الأمم.

واعترافنا بهذا الإيمان أردناه كاملاً واضحاً ليفي بما يشعر به من حاجة إلى النور كثيرون من المؤمنين وكثيرون من الساعين إلى الحق في العالم، إلى أي جماعة روحية انتموا.

فتمجيداً لله القدوس، ولربنا يسوع المسيح، وبالاتكال على شفاعة الكلية القداسة مريم البتول، وعلى شفاعة الرسولين الطوباويين بطرس وبولس، وفي سبيل خير الكنيسة وعمرانها، نعلن باسم جميع الرعاة والمؤمنين، هذا الاعتراف بالإيمان، متّحدين بالروح معكم جميعاً، أيها الإخوة والأبناء الأحباء.

قانون الإيمـَان

نؤمن بإله واحد، الآب والابن والروح القدس، خالقِ الكل، ما يُرى كهذا العالم الذي فيه تنقضي حياتُنا الفانية، وما لا يُرى كالأرواح المجرّدة التي تُدعى أيضاً ملائكة، وخالقِ النفس الروحية الخالدة في كل إنسان.

ونؤمن بأن هذا الإله الواحد، هو واحد من كل وجه، في جَوهره القدوس وفي جميع كمالاته، في قدرته الضابطة الكل، وفي معرفته التي لا حدّ لها، وفي عنايته وإرادته وحبه. فهو “الكائن” كما أنزل ذلك على موسى، وهو “الحب” كما يعلمنا ذلك يوحنا الرسول؛ وهذان الاسمان “الكائن والحب” يُعبّران تعبيراً لا يوصَف، عن الحقيقة الإلهية عينها، حقيقة من شاء أن يُعرّفنا إلى ذاته، ومن يفوق، من مسكنه في النور الذي لا يُقرَب، كل اسم وكلَّ كائن وكلّ عقل مخلوق. والله وحده قادر على أن يُلقِّنَنا عن ذاته معرفة صحيحة كاملة، وقد أوحى إلينا بأنه الآب والابن والروح القدس، وإننا قد دُعينا، بمنّة منه، إلى الاشتراك في حياته الخالدة، هنا في عَتمةِ الإيمان، وبعد الموت في النور الأبدي. وإن العلاقات المتبادلة، التي بها يقوم الأزل كيان الأقانيم الثلاثة – وكل منها هو كائن الإلهي الواحد عينه – هي الحياة السعيدة في صميم الله المقدس ثلاثا، وهي أسمى، بما لا يُقاس، من كل ما نستطيع إدراكه على مستوى البشر. وإننا لنمجّد الله الكريم على أن كثيرين من المؤمنين يشهدون معنا أمام الناس بوحدانية الله، وإن كانوا لا يعرفون سرّ الثالوث الأقدس.

فنحن إذن نؤمن بالآب، الذي يَلِدُ الابن أبداً، وبالابن كلمة الله المولود أبدا، وبالروح القدس، غير المخلوق، المنبثق حبّاً من الآب والابن أبدا. وفي هذه الأقانيم الثلاثة الإلهية، المتساوية قِدَماً وقدراً، تفيض وتتكامل سمّواً ومجداً، لا قِبَلَ بهما لخلوق، حياةُ الله وغبطته في تمام وحدانيته، فيجب بالتالي أن تُمَجّدَ دوما “الوحدةُ في التثليث والتثليثُ في الوحدة”.

ونؤمن بسيدنا يسوع المسيح ابنِ الله، الكلمةِ الأزلي، المولودِ من الآب قبل كل الدهور، والذي له وللآب جوهرٌ واحد، وبه كان كلُ شيء. وإنه قد تجسّد بفعل الروح القدس في حشاء مريم العذراء وصار إنسانا، وإنه إذن مساوٍ للآب في اللاهوت ودون الآب في الناسوت، وهو في هويته واحدٌ، لا باختلاط الطبيعتين، فذلك أمر محال، بل في وحدة الشخص.

وقد نزل فيما بيننا، مُفعماً نعمةً وحقاً، وبشّر بملكوت الله، وأسّسه، وبه عرفّنا إلى الآب، وأوصانا وصيته الجديدة بأن يُحب بعضُنا بعضاً كما أحبنا هو، وعلّمنا طريق “التطويبات” الإنجيلية، روح الفقر والوداعة والصبر على الألم، والظمأ إلى البر، والرحمة ونقاوة القلب، والسعيَ إلى السلام، والصبرَ على الاضطهاد من أجل البّر، وقد تألم، وهو حمل الله الحامل خطايا العالم، على عهد بيلاطس البنطي ومات على صليبٍ لأجلنا فخلّصنا وافتدانا بدمه، وقُبِرَ وقام بقدرته في اليوم الثالث وأهّلنا بقيامته للمشاركة في حياة الله التي هي حياة النعمة. وصعد إلى السماء وسيعود، بالمجد هذه المرّة ، ليدين الأحياء والأموات، كُلاً على ما استحق، فيذهب الذين لَبّوا دعوةَ حبِّ الله ورأفتهِ إلى الحياة الدائمة، والذين أصرّوا حتى النهاية على رفضها، إلى النار التي لا تنطفيء.

ولن يكون لملكه انقضاء.

ونؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المعبود والممجد مع الآب والابن، الذي كلّمنا على لسان الأنبياء، وأرسله المسيح إلينا بعد قيامته وصعوده إلى عند الآب، والذي يُنير الكنيسة ويُحييها ويَحميها ويَهديها ويُنقّي أعضاءها الذين لم يتنكّروا لنعمته، والذي يُقدّر الإنسان، بفعله النافذ إلى أعماقِ النفس، على أن يُلَبّي دعوة يسوع أن “كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل هو”.

ونؤمن بأن مريم هي الأم البتول للكلمة المتجسّدة، إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وأنها بداعي هذا الاختبار الفريد، قد افتُديَت فداء أسمى، بالنظر إلى استحقاق ابنها، فحُميت من وصمة الخطيئة الأصلية وأُفعمت نعمة، أكثر من أي خليقة سواها.

ومريم العذراء النقية، التي اتصلت اتصالاً وثيقاً لا ينفصم، بسرَّي التجسّد والفداء قد نقلت بالنفس والجسد، إلى المجد السماوي عند غروب حياتها على الأرض، وعلى مثال ابنها الممجّد صُوِرّت، بالغةً قبل الأوان المصير المعدّ لجميع الأبرار. ونؤمن بأن والدة الله القديسة، حوّاء الجديدة وأمّ الكنيسة، تواصل في السماء دورها الوالدي نحو أعضاء المسيح، مشاركةً في إيلاء الحياة وإنمائها، في نفوس المفتدين.

نؤمن بأن البشر أجمعين قد خَطئوا في آدم، أي بأن الخطيئة الأصلية التي ارتكبها، قد هَوت بالطبيعة البشرية التي تشمل جميع الناس، إلى دَرَكٍ تقع عليها فيه أوزارُ هذه الخطيئة، ممّا لم تكن عليه من قبل في أبوينا الأولين، اللَّذين وُضعا في حال البرارة والقداسة بمعزلٍ عن الألم والموت. وهذه الطبيعة البشرية الزّالة، العارية من النعمة التي كانت مزيّنةً بها، المصابة بقواها الذاتية، الراضخة لسلطات الموت، هي هي التي يَرثها جميع الناس، وبهذا المعنى يقال أن كل إنسان يولد في الخطيئة.

فنحن إذن نعتقد مع المَجمع الترِدنتيني بأن الخطيئة الأصلية تنتقل مع الطبيعة البشرية، لا تَشبّهاً بل تَسرُّباً، وهي بالتالي في كل إنسان.

ونؤمن بأن سيدنا يسوع المسيح قد افتدانا بذبيحة الصليب من الخطيئة الأصلية ومن جميع الخطايا الشخصية التي يقترفها كل منا، بحيث “أن النعمة قد فاضت حيث كانت الخطيئة قد طغت” على حدّ قول بولس الرسول.

ونؤمن بمعموديةٍ واحدة رسمها سيدنا يسوع المسيح لمغفرة الخطايا. والمعمودية يجب أن يُمنحَها الأطفال أنفُسهم الذين لم يستطيعوا أن يرتكبوا خطيئة شخصية، فيولدوا ولادةً ثانية، “من الماء والروح” للحياة الإلهية، بعد ولادتهم الأولى محرومين من النعمة الفائقة الطبيعة.

ونؤمن بالكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية، التي شادها المسيح على هذه الصخرة التي هي بطرس. إن هذه الكنيسة هي جسد المسيح السري، وهي الكنيسة الأرضية، جماعةٌ منظورةٌ لها سلطاتُها المنظّمة وفي الوقت ذاته جماعةٌ روحيةٌ، شعب الله في حجّته على وجه الدنيا، كما هي أيضاً الكنيسة المغمورة بخيرات السماء. إنها بذارٌ وباكورةٌ لملكوت الله الذي به يتواصل عمل الفداء وآلامه، عبر تاريخ البشر، والذي يصو إلى التّمام في المجد بعد انقضاء الزمن. وخلال هذا الزمن يُكوّن المسيح كنيسته بالأسرار النابعة من فيضه، وبواسطة هذه الأسرار وبنعمة الروح القدس، الذي يوليها حياةً ونشاطاً، تُشرك الكنيسة أبناءها في سرّ موت المسيح وقيامته. فهي، وإن ضمّت في حضنها خطأةً، مقدسةٌ لأن حياتها هي هي حياة النعمة. وأعضاؤها يتقدّسون بمقدار ما يحيون حياتها، وإن انقطعوا عن هذه الحياة، سقطوا في الآثام والزلاّت التي تحول دون بهاء قداستها. والكنيسة تعاني الآلام وتمارس أعمال التوبة، تكفيراً عن هذه الخطايا التي لها سلطان أن تشفي منها أبناءها بدم المسيح وهبة الروح القدس. أما مهمّة الكنيسة، بما هي وريثة المواعيد وابنةُ إبراهيم بالروح، عبر إسرائيل، الذي تحفظ بشغفٍ كتبه وتكرم أباءه وأنبياءه، وبما هي مبنية على الرسل، تنقل، من جيل إلى جيل، كرازتهم الحيّة أبداً وسلطانهم الراعويَ، المستمر في خليفة بطرس والأساقفة المشتركين معه، وبما هي حائزة كل حين على عون الروح القدس، فهي أن تحفظ وتعلن وتفسّر وتنشر الحقيقة التي أوحى بها الله، محجوبةً على لسان الأنبياء وتامةً في الرب يسوع.

ونؤمن بجميع ما تضمّنه كلام الله، كتابة ونقلاً، وتكرز به الكنيسة على أنه منزلٌ، سواء كان ذلك بقرار رسمي أم عن طريق التعليم المستمر الشائع. ونؤمن بالعصمة، ينعم بها خليفة بطرس، عندما يعلّم “من على السدّة” بوصفه راعي جميع المؤمنين ومعلّمهم، ويتمتع بها كذلك المصفّ الأسقفي، عندما يقوم معه بمهمّة التعليم العليا.

ونؤمن بأن الكنيسة، التي أسّسها المسيح وصلّى من أجلها، هي واحدة أبداً في الإيمان والعبادة وصِلَةِ الشركة في السلطة. ولا يضير بهذه الوحدة بل يزيدها جلاءً، غنى الطقوس وتنوعها، والاختلافُ المشروع في التراثات اللاهوتية والروحية والأنظمة الخاصة. وفيما نتبين، خارج هيئة كنيسة المسيح، عدة عناصر حقٍ وتقديسٍ تعودُ إليها وتصبو إلى الوحدة الجامعة؛ وفيما نؤمن بفعل الروح القدس الذي يبعث في قلوب تلامذة المسيح شوقاً إلى هذه الوحدة، فإننا نأمل بأن المسيحيين، الذين لم يبلغوا بعد إلى تمام الشركة في الكنيسة الواحدة، سيجتمعون يوماً في رعية واحدة يرعاها راع واحد.

ونؤمن بأن الكنيسة ضرورية للخلاص، لأن المسيح، وسيط هذا الخلاص الأوحد والسبيل إليه، يحضر هو عينه لأجلنا في جسده الذي هو الكنيسة. على أن تصميم الخلاص يتناول البشر جميعاً، والذين يجهلون إنجيل المسيح وكنيسته دون ما ذنب من قِبَلهم، لكنهم يسعون إلى الله مخلصين ويحاولون بقوة النعمة أن يتمّموا إرادته التي يتبينونها في أوامر ضميرهم، هؤلاء – وليس غير الله يعرف عددهم – يستطيعون أن ينالوا الخلاص.

ونؤمن بأن القداس، الذي يُقيمه الكاهن، ممّثلاً شخص المسيح بقوة سلطان سرّ الكهنوت، والذي يُقر به باسم المسيح وأعضاء جسده السري، هو ذبيحةُ الجلجلةُ تستحضر سرّياً على مذابحنا. وكما أننا نؤمن بأن الخبز والخمر اللذين قدّسهما الرب في العشاء المقدس قد تحوّلا إلى جسده ودمه اللذَين كانا سيُقدَّمان عنا على الصليب، فإننا نؤمن كذلك بأن الخبز والخمر، اللذّين يقدّسهما الكاهن، يتحوّلان إلى جسد ودم المسيح الممجّد في السماء. ونؤمن أيضاً بأن حضور الرب الخفيّ، تحت ما لا يزال يبدو لحواسنا كما كان يبدو من قبل، هو حضورٌ حقيقيٌ، ذاتيٌ جوهري.

وليس من الممكن أن يوجد المسيح في هذا السرّ على هذا النحو إلا باستحالة جوهر الخبز إلى جسده وجوهر الخمر إلى دمه، مع بقاء ما تدركه حواسنا من ميزات الخبز والخمر على ما كان عليه. وعن هذه الاستحالة الخفية تُعبّر الكنيسة خير تعبير بتسميتها إياها: “الاستحالة الجوهرية”. وكل تفسير لاهوتي يحاول فهم هذا السر بعض الفهم، يفرضُ فيه، كي يظلّ على وفاق مع الإيمان الكاثوليكي، أن يُقِرَّ بأن الخبز والخمر، بعد التقديس، قد زالا، في الواقع، بمعزلٍ عن اعتبار العقل، وأن جسد المسيح ودمه، لهما السجود، قد أصبحا حقاً أمامنا تحت أعراض الخبز والخمر السرية، كما أراد ذلك الرب، ليكون لنا قُوتاً ويُشركنا في وحدة جسده السريّ.

ولا يتعدّد بذلك وجود الرب في السماء، وهو الأوحد غير المتجزء، بل يحضر في السر إلى شتى الأمكنة، التي يقام فيها القداس، ويبقى حاضراً، بعد الذبيحة، في القربان المقدس، قلب كنائسنا الحيّ، في بيت القربان. وإنه لواجب مستطاب عندنا أن نكرّم ونعبد في القربانة المقدسة، التي تراها عيوننا، الكلمة المتجسّد الذي لا تستطيع أن تراه والذي حضر أمامنا دون أن يغادر السماء.

وأننا نعترف بأن ملكوت الله، الذي بدأ على وجه الدنيا في كنيسة المسيح، ليس من هذا العالم الذي يزول وجهه، وأن نموّه لا يمكن أ، يلتبس بنمو الحضارة أو العلم أو التقنية البشرية، بل يقوم بالتوغل أكثر فأكثر في معرفة المسيح، الذي لا يُسبَر لها غور، وبالتشوق أكثر فأكثر إلى خيور الأبد، وبالتلبية أكثر فأكثر لحب الله، وبتوزيع النعمة والقداسة على الناس إلى أبعد مدى. إلا أن هذا الحب عينه هو الذي يحمل الكنيسة على الاهتمام الدائم بخير الناس الزمني الصحيح، وإنها، وهي تذكّر أبناءها بأن ليس لهم على وجه هذه الفانية دار باقية، تحضّهم، في الوقت عينه، على أن يعملوا، كلّ حسب دعوته وعلى قدر طاقته، على قيام مدينتهم الأرضية، وعلى إحقاق الحق، وتوطيد السلام والإخاء بين الناس، وتوفير المعونة لأخوانهم ولاسيما من كانوا أشدّ فقراً وبؤساً. وليس ما تبذله الكنيسة، عروس المسيح، من جهد ودأب حيال حاجات الناس وأفراحهم وآمالهم ومصاعبهم ومساعيهم، سوى دليل على رغبتها الحارة في أن تكون بقربهم لتنيرهم بنور المسيح وتجمعهم فيه هو، مخلّصهم الأوحد. وليس يعني ذلك البتة أن الكنيسة تجاري أمور هذا العالم أو أن الفتور أخذ يعتري انتظارنا الرب وملكوته الأبدي.

ونؤمن بالحياة الأبدية.

ونؤمن بأن الذين يموتون على نعمة المسيح، سواء أكانت نفوسهم لا تزال بحاجة إلى تنقية في المطهر أم كان المسيح قد نقلها، إثر انفصالها عن الجسد، إلى الفردوس، كما فعل باللص اليمين، هم شعب الله في ما بعد الموت، الذي سوف يُقهر يوم القيامة، عندما تنضم هذه النفوس إلى أجسادها.

ونؤمن بأن النفوس التي تحتشد في الفردوس حول يسوع ومريم هي كنيسة السماء، حيث تعاين الله كما هو، في السعادة الأبدية، وتشترك مع الملائكة القديسين، على درجات متفاوتة، في الحكم الإلهي، الذي يمارسه المسيح في المجد، بتشفعها بنا ومساعدة ضعفنا بعنايتها الأخوية. ونؤمن بالشركة التي تضم على السواء جميع المؤمنين بالمسيح بعضهم إلى بعض، الذين منهم لا يزالون في حِجّتهم على الأرض، والذين رقدوا وهم بعد يتطهرون، والذين بلغوا نعيم السماء. وهؤلاء جميعهم يؤلّفون كنيسة واحدة. ونؤمن بأن ما عند الله وقديسيه من حب لنا وعطف علينا، في هذه الشركة، يحملانهم على الإصغاء إلى تضرعاتنا، كما قال يسوع: اطلبوا تجدوا.

ونحن، لذلك، نتوقع بإيمان ورجاء قيامة الموتى والحياة في العالم الآتي. تبارك اسم الله المقدس ثلاثاً. آمين.

عن كنيسة الفاتيكان، في 30 حزيران 1968

البابا بولس السادس

Discussion about this post