الرسَالة الأولى العـَامة

“في كنيسة المسيح”

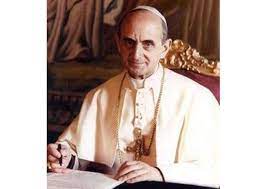

لقدَاسة البابا بولس السَّادس

كنيسة المسيح

رسالة عامة أصدرها في 6 آب سنة

1964 صاحب القداسة بولس السادس

موجهاً إياها إلى مصاف الأساقفة

وإلى المؤمنين وإلى جميع الناس ذوي الإرادة الصالحة.

إلى الإخوة المحترمين: البطاركة والجثالقة ورؤساء الأساقفة والأساقفة وإلى سائر الرؤساء الكنسيين الحاصلين على السلام والشركة مع الكرسي الرسولي وإلى الإكليروس والمؤمنين بالمسيح في العالم كله وإلى جميع ذوي الإرادة الصالحة.

أيها الإخوة المحترمون والأبناء الأعزاء السلام والبركة الرسولية.

كنيسة المسيح يسوع أرادها مؤسسها أمّا محبة لجميع الناس وموزعة عليهم نعم الخلاص. فلا عجب إذن أن أحبها حباً سامياً وسارع إلى خدمته، في تفان، جميع من كانت تحثهم الغيرة على مجد الله وخلاص النفوس. ومن بين هؤلاء الخدام النشيطين اشتهر، كما كان ينبغي، نواب المسيح على الأرض وعدد لا يحصى من الأساقفة والكهنة وجماهير غفيرة من المسيحيين القديسين.

لذلك كان من الطبيعي، في هاجس من المحبة والتكريم، أن نخصّ الكنيسة المقدسة بهذه الرسالة، الأولى التي نوجهها إلى العالم، منذ أن دعتنا مشيئة الله التي لا يُسبر غورها إلى الحبرية العظمى.

فهاكم إذن موضوعنا: أن نبين، على الوجه الأكمل، للعالم أجمع، من ناحية، كم هو مهم الخلاص المجتمع البشري، ومن ناحية أخرى، كم هو عزيز على قلب الكنيسة أن يكون بين كليهما لقاء ومعرفة متبادلين.

تمهيد

في السنة الماضية، في عيد القديس مخائيل رئيس الملائكة، يوم افتتاح دورة المجمع الفاتيكاني الثاني المسكوني، عندما أسعدنا الحظ، بفضل الله، وكلمناكم مشافهة، وقد كنتم جميعاً مجتمعين في كنيسة القديس بطرس الكبرى، كاشفناكم بعزمنا على أن نوجه أيضاً إليكم، كتابة، جرياً على العادة المألوفة في بدء كل حبرية، رسالة أخ وأب لنبين لكم فيها بضعة أفكار سائدة على غيرها في عقلنا، وهي، في نظرنا، مفيدة لتسديد خطانا، بطريقة فعلية، في مستهل حبريتنا.

في الحقيقة صعب علينا أن نعيّن في دقة، هذه الأفكار لأن الواجب يقضي علينا بأن نقتبسها من التأمل الجدي في التعليم الإلهي فيما نحن نتذكر كلمات المسيح “أن تعليمي ليس مني بل ممن أرسلني” (يوحنا 7 : 16) وإلى هذا، يجب علينا أن نعارضها بأحوال الكنيسة الراهنة في وقت تتطور فيه، بسرعة وبعناء، خبرتها الروحية الباطنية مثلما يتطور جهدها الرسولي الخارجي، وأخيراً علينا أن لا نجهل الحالة التي تعيش فيها البشرية وإننا، في وسط هذه البشرية، ننشر رسالتنا.

رسالة أخوية وعادية

على أننا لا نطمع بأن نقول شيئاً جديداً ولا بأن يكون ما نقوله كاملاً. فالمجمع هو هنا بالفعل هذا. فعمله لا يجوز أن يبلبله هذا الحديث المكتوب بل أن يقدم إليه، بالأحرى، الإكرام والتشجيع فلا تريد هذه الرسالة أن تتسم بسمة رسمية وتعليمية بحصر المعنى، ولا أن تعرض تعاليم معينة أدبية أو اجتماعية بل أن تعتبر، في البساطة، رسالة أخوية وعادية. لقد أردنا، في الواقع، أن نتم واجباً مكتوباً علينا وهو أن نفتح لكم قلبنا بغية أن نعطي الشركة في الإيمان والمحبة، القائمة، حمداً لله، بيننا، تلاحماً أوثق وفرحاً أوفر إرادة أن نقوي أيضاً رسالتنا ونوطّدها ونكب، بطريقة أفضل، على حيويات المجمع المسكوني المثمرة ونوضح ونجلو بعض المبادئ التعليمية والعملية. فمن شأن هذه المبادئ أن تنير العمل الروحي الرسولي الذي تقوم به السلطة الكنسية المتسلسلة وجميع الذين يطيعونها ويعاضدونها أو ينتبهون لها يراعونها فقط.

لهذه الرسالة غايات ثلاث: معرفة وتجدد وحوار

نبادر إلى القول لكم، أيها الإخوة المحترمون، أن هناك ثلاث فكر تشغل عقلنا عندما نفكر في المهمة السامية التي شاءت العناية، على غير رغبةً منا وبالرغم من قلة استحقاقنا، أن توكل إلينا إدارة الكنيسة بصفتنا أسقف روما، ومن ثمّ، خليفة الرسول الطوباوي بطرس، حامل مفاتيح ملكوت الله السامية ونائب المسيح الذي أقامه الراعي الأول لقطيعه كله.

والفكرة الأولى هي أنه قد آن الأوان للكنيسة أن تتعمق في معرفتها لذاتها وتتأمل في السر الذي هو سرها وتنقب، لأجل إكمال ثقافتها ولأجل بنيانها، هي، في التعليم الذي تعرفه حتى الآن والذي حُدد ونشر في القرن الأخير فيما يتعلق بأصلها وبطبيعتها وبرسالتها وبمصيرها النهائي، تعليم لم يدرس مع ذلك الدرس الكافي ولم يفهم فهماً كاملاً لأنه هو التعليم الذي يتضمن كيفية “تدبير هذا السر المكتوم منذ الدهور في الله الخالق كل شيء، لكي تتجلى الآن… بواسطة الكنيسة، حكمة الله بوجوهها العديدة. (أفسس 3 : 9 – 10) وبعبارات أخرى: الإبقاء على سرية المقاصد الإلهية حتى تتجلى لمعرفة الناس بواسطة الكنيسة. لأن هذا التعليم يشكل اليوم موضوعاً يشغل، أكثر من أي موضوع آخر، تفكير من يريد أن يتبع المسيح ويسلس له القيادة، وكم يجب أن يشغل بالأكثر تفكير من أقامهم الروح القدس، مثلنا ومثلكم، أيها الإخوة المحترمون، أساقفة ليسوسوا بيعة الله هذه ذاتها. (راجع أعمال 20 : 28).

من هذه المعرفة النيرة والعاملة تتولد رغبة تلقائية في مقابلة الصورة المثلى، صورة الكنيسة، كما رآها المسيح وأرادها وأحبها “عروساً له مقدسة ولا عيب فيها” (أفسس 5 : 27) بالوجه الحقيقي الذي تعرضه الكنيسة اليوم. فقسمات وجهها اليوم هي، بنعمة الله، من حيث الدقة، كالقسمات التي رسمها مؤسسها الإلهي وقواها الروح القدس، وكبرها على مر العصور بشكل أوسع، ومتجاوب تجاوباً أفضل، من جهة، مع الفكرة الأولى، ومن الجهة الأخرى، مع طبيعة البشرية التي كانت الكنيسة تبشرها وتأخذها على عاتقها، ولكن وجهها ما كان يوماً كاملاً وجميلاً ومقدساً ونيراً بقدرٍ كاف ليجيء مطابقاً للفكرة الإلهية التي أبدعت مثالها.

من هنا تتولد رغبة سخية وكدنا أن نقول تواقة إلى التجدد أي إصلاح الشوائب والأخطاء التي تعلنها هذه المعرفة وتنبذها بعد أن تتفحص ذاتها على ضوء المثال الذي تركه لنا المسيح عن الكنيسة.

فما هو إذن، في أيامنا، واجب الكنيسة الذي يقضي عليها بإصلاح أخطاء أعضائها وجعلهم ينزعون إلى الأكمل، وما هي الطريقة للوصول، بحكمة ودراية، إلى تجدد هو من الأهمية بمكان؟ هذه هي الفكرة الثانية التي تشغل عقلنا، هذه هي الفكرة التي نريد أن نعرضها عليكم لنجد لا شجاعة أعظم للنهوض بالإصلاحات الضرورية فقط، بل لتحصل، مع رضاكم، على مشورةٍ وعضدٍ للقيام بمشروع دقيق جداً وصعب جداً.

لا شكل واحد بل مئة شكل ممكن لعلاقات الكنيسة مع العالم

وفكرتنا الثالثة التي هي، بدون شك، فكرتكم تتلد من الفكرتين الموما إليهما وموضوعها العلاقات التي يجب على الكنيسة أن تقيمها، اليوم، مع العالم الذي يحيط بها وفيه تعيش وتعمل. إن الكنيسة، كما لا يخفي على أحد، يحيط بها جزء من العالم أثرت فيه المسيحية تأثيراً عميقاً وجعلته شبيهاً بها إلى حد أنه لا يفطن غالباً إلى أنه مدين، أكثر بكثير مما يعتقد، للمسيحية بكل ما فيه من خير وصلاح.

ولكنه، فيما بعد، قد تميز وانفصل، في الأزمنة الأخيرة، عن جذعه المسيحي، جذع مدنيته، وجزء آخر – وهو الأعظم عدداً – يمتد إلى أبعد آفاق الشعوب المسماة جديدة؛ ولكن مجموعها يشكل عالماً يقدم إلى الكنيسة لا شكلاً واحداً بل مئة شكل ممكن لعلاقاتها به. فمنها أشكال مفتوحة وسهلة ومنها دقيقة ومعقدة، ومنها عدد كبير متسم، اليوم، ويا للأسف! بسمات العداوة والثورة على كل محادثة حبية. وهنا يظهر ما نسميه معضلة الحوار بين الكنيسة والعالم المعاصر. وهذه هي المعضلة التي يعود إلى المجمع أن يصفها في كل اتساعها وتعقدها، وأن يحلها، على قدر المستطاع، بالكيفيات الفضلى. ولكن وجودها وضرورتها هما من الحدة بحيث تشكلان عبئاً ثقيلاًُ لعقلنا، وحافزاً، وكدنا أن نقول، دعوة نرغب، بطريقة ما، في أن نوضحها لنفسنا ولكم، أيها الإخوة، يا من خبرتهم مثلنا الألم الرسولي الذي تتسبب به هذه المعضلة. سنتمكن من أن نتابع، بطريقة أفضل، المناقشات والتحديدات التي سنحكم كلنا معاً، في المجمع، بأنها موافقة للتأييد في موضوع جدّ خطير وجد معقد.

عناية خاصة بقضية السلام

إنكم ستلحظون، بدون شك، أن تخطيط رسالتنا الوجيز لا يتطرق إلى مواضيع ملحة وخطيرة تشغل بال، لا الكنيسة وحسب، بل بال البشرية جمعاء: كموضوع السلام بين الشعوب وبين الطبقات الاجتماعية، وموضوع البؤس والجوع اللذين لا يزالان يغمان أمماً بأسرها، وموضوع ارتقاء الأمم الناشئة التي وصلت إلى الاستقلال والتقدم، وموضوع مجاري الفكر العصري والثقافة المسيحية، وموضوع الأحوال المؤسفة التي يعيشها عدد من الناس وعدد من أجزاء الكنيسة الذين تُنكر عليهم الحقوق المختصة بالمواطنين الأحرار وبالأشخاص البشرية، وموضوع القضايا الأدبية المتعلقة بتحديد النسل وما إليها…

إن القضية العظمى والعامة، قضية السلام في العالم، نقولها منذ الآن، تسترعي، بنوع خاص، لا يقظتنا وانتباهنا وعنايتنا الأبوية فقط بل اهتمامنا المتواصل فيها والفعّال أيضاً.

وهذا الاهتمام فيها سيرافق دوماً مهمتنا الرسولية، ولأجل هذا سيكون مجرداً عن كل مصلحة زمنية وبعيداً عن الأشكال السياسية الصرف، ولكنا سنعنى في أن نساهم مساهمة فعالة في أن تنمو في البشرية وتتوطد الأميال والأساليب المضادة لكل اصطدام عنيف وقاتل للإنسان والموآتية، على العكس من ذلك، لكل تسوية سليمة ومدنية وصوابية في العلاقات بين الأمم، وسنعنى أيضاً بمساندة التعايش المنسجم والتعاضد المثمر بين الشعوب بإعلان المبادئ البشرية السميا، القمينة بتلطيف الأنانيات، والحد من جموح الشهوات التي تنجم عنها الاشتباكات المسلحة وسنتدخل، عندما نرى تدخلنا مناسباً، لنساعد الفرقاء المتخاصمين على إيجاد حلول شريفة وأخوية. ولا ننسى، في الواقع، أن خدمة المحبة هذه، هي واجب يجعله نضج التعاليم، من جهة، ونضج المنظمات الدولية، من جهة أخرى، لازماً وملزماً نظراً لمعرفتنا برسالتنا المسيحية في العالم، لأن قوام هذه الرسالة أن نجعل الناس إخوة كما يقتضي ملكوت العدل والسلام الذي دشنه مجيء المسيح إلى العالم.

ولكن إذا كنا نقتصر الآن على بضعة اعتبارات قانونية فيما يتعلق بحياة الكنيسة الخاصة فإننا لا نغفل عن هذه القضايا العظيمة التي سيعنى المجمع بأن يخصها ببعض انتباهه، بينما نحن سنحتفظ بأن نجعل منها موضوع درس وعمل في الممارسة التابعة لمهمتنا الرسولية كما يطيب للرب أن يلهمنا ويعطينا القوة للقيام بها.

المعـرفة

نعتقد أن على الكنيسة، في أيامنا، واجباً يلزمها بأن تتعمق بمعرفة ذاتها وبأن تفقه كنز الحقيقة الذي أقيمت وأرثته وحارسة له، وبأن تفهم ماهية الرسالة المفروض عليها أن تؤديها في العالم.

فعلى الكنيسة، اليوم، حتى قبل أن تنصرف إلى درس أية قضية خاصة، وحتى قبل أن تتبصر في الموقف الذي ينبغي لها أن تقفه من العالم المحيط بها، أن تفكر في ذاتها لتتأكد من معرفة إرادات الله فيها لتحصل على مزيد من النور وعلى حمية جديدة وعلى فرح أعظم في إتمام رسالتها الخاصة وتحدد الوسائط الفضلى، الخليقة بأن تجعل أوثق وفعالة وخيرة علاقاتها بالبشرية التي هي ذاتها من عداد أفرادها بدون اختلاط محتمل فيهم وإن كانت متميزة عنهم بميزات خاصة بها.

يلوح لنا، في الواقع، أن فعل التفكير هذا يمكن أن ينتسب إلى ذات الطريقة التي اختارها الله ليتجلى للناس ويقيم معهم العلاقات الدينية التي صارت الكنيسة، في الوقت عينه، واسطة لها وتعبيراً عنها، لأنه إذا كان أكيداً أن الوحي الإلهي قد تم “مراراً عديدة وبشتى الطرق” (عبر 1 : 1) في أفعال تاريخية وواقعية لا تقبل الجدل ولا يمكن إنكارها، فمع ذلك قد تغلغل في الحياة البشرية بطرق تختص بالكلمة وبنعمة الله الذي يشرك النفوس، بطريقة باطنية، في ذاته بواسطة الاستماع إلى رسالة الخلاص وبفعل الإيمان النابع من السماع الذي يُعزى إليه تبريرنا.

المعرفة تتقاضانا سهراً وعناية

وهذا التفكير في مصدر وفي طبيعة العلاقة الجديدة والحيوية التي تقيمها ديانة المسيح بين الله والإنسان، نريد أن يُفهم أنه فعل طاعة وانقياد لكلمة المعلم الإلهي لمستمعيه ولا سيما لتلاميذه الذين نحب، نحن أيضاً، أن نحصى بينهم؛ ومن التوصيات الكثيرة التي وجهها إليهم ربنا نختار أخطرها وأكثرها تكراراً لأنها لا تزال تختص بكل من أراد أن يكون له تلميذاً أميناً، إلا وهي التذكير بالسهر.

أكيد أن هذا التحذير يطلقه معلمنا، يرمي، في الأصل، إلى وجوب التأمل في مصير الإنسان الأخير، قريباً كان أم بعيداً في الزمن، ولكن لأن هذا السهر يجب أن يكون دوماً حالياً وفعالاً في ضمير الخادم الأمين، كان من شأنه أن يعيّن للإنسان طرقاً لسلوكه الأدبي والعملي والحالي، ذلك السلوك الذي يميزه عن سواه في العالم. والتنبيه “أن اسهروا” أطلقه ربنا أيضاً بشأن الأحداث القريبة والمباشرة، بشأن الأخطار والتجارب التي تسقط الإنسان أو تحيد به عن سلوك الطريق القويم (راجع متى 26 : 41).

وعلى هذا النحو يسهل علينا أن نكتشف في الإنجيل دعوة ملحة ومتواصلة إلى الرشد في الفكر والصواب في العمل، إلى هذا مرد تبشير السابق، أو ليس به بدأت مرحلة الإنجيل الشعبية، ويسوع المسيح عينه ألم يدعُ إلى قبول ملكوت الله في الداخل (لوقا 17 : 21) أفلا تعد تربيته هذه تحريضاً على الحياة الباطنية ومدخلا إليها. إنه يدعو المعرفة النفسية والمعرفة الأدبية كلتيهما إلى أن يتكملا في آن واحد كشرط لتُقبل، كما يليق أخيراً بالإنسان، المواهب الإلهية، مواهب الحقيقة والنعمة وهكذا تصبح معرفة التلميذ (راجع متى 26 : 75، لوقا 24: 8، يوحنا 14 : 26 (ويوحنا أيضاً 16 : 4) حافظة لما علمه يسوع ولكل ما جرى حوله، وتروح تنمو وتطور وتتحد، بفهمها فهماً أفضل، من كان هو، وما صنع وعلى ما كان سيداً.

فمولد الكنيسة وإضاءة معرفتها النبوية هما الحدثان المميزان اللذان وقعا والعنصرة في آن واحد، ومعاً سارا في طريق التقدم: الكنيسة في تنظيم وفي تطوير سلطتها المتسلسلة والجماعية؛ ومعرفة دعوتها الخاصة وطبيعتها السرية وتعليمها؛ ورسالتها سترافق تدريجياً هذا التطور وفقاً لأمنية القديس بولس “وصلاتي إليه – يسوع المسيح – أن تكون محبتكم على نمو صاعد في المعرفة والإدراك التام” (فيليبي 1 : 9).

من مقتضيات السهر فعل إيمان حي بيسوع المسيح

في استطاعتنا أن نشرح، بطريقة أخرى، هذه الدعوة التي نوجهها إلى كل نفس من النفوس التي تريد أن تقبلها، إلى نفس كل منكم إذن، أيها الإخوة المحترمون، وإلى نفوس من هم معكم في مدرستنا – وما كانت هذه إلا مدرستكم أيضاً – مثلما نوجهها إلى “جماعة المؤمنين” كلها، المعتبرة في مجموعها، أنها هي الكنيسة. ذلك يعني أننا نستطيع أن ندعو العالم كله إلى القيام بفعل إيمان حي وعميق وعالم بيسوع المسيح ربنا. فمن واجبنا أن نطبع هذه المرحلة من حياتنا الدينية بمثل هذا الاعتراف بالإيمان، اعتراف قوي ويقيني وإن كان دائماً وضيعاً، ومترجرجاً، شبيهاً بالاعتراف الذي نقرأه في الإنجيل على لسان المولود أعمى الذي فتح يسوع المسيح عينيه بجودة تعدل قدرته: “أنا أؤمن يا رب” (يوحنا 9 : 38)، أو شبيها باعتراف مرتا، في الإنجيل ذاته: “نعم، يا سيد، أنا مؤمنة بأنك أنت المسيح، ابن الله، الآتي إلى العالم” (يوحنا 11 : 27) أو شبيهاً بالاعتراف العزيز على قلبنا، اعتراف سمعان الذي صار “صخرة” بطرس: “أنت المسيح، أنت ابن الله الحي”. (متى 16 : 16).

أما لماذا نجرؤ على أن ندعوكم إلى إبراز فعل معرفة كنسية وإلى إبراز فعل إيمان صريح، وإن كان باطنياً؟ فالأسباب هي عديدة، في نظرنا، وتنبع جميعها من المقتضيات العميقة والجوهرية التي يقتضيها الظرف الخاص، القائمة فيه حياة الكنيسة.

تحتاج الكنيسة إلى التفكير لكي تبقى هي ذاتها

الكنيسة هي بحاجة إلى التفكير في ذاتها، هي بحاجة إلى أن تعرف أنها تحيا، فواجبها أن تتمرن على معرفة ذاتها معرفة أفضل، إذا شاءت أن تحيا رسالتها، رسالة الإخوة والخلاص، هي بحاجة إلى أن تختبر المسيح في ذاتها طبقاً لكلمات الرسول بولس: “ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم: (أفسس 3 : 17).

جميع الناس يعرفون أن الكنيسة غائصة في البشرية وهي جزء منها، ومنها تأخذ أعضاءها، ومنها تغرف كنوزاً من الثقافة قيمة وثمينة، ومعها تتحمل التقلبات التاريخية وإياها تساعد على السعادة؛ جميع الناس يعرفون أيضاً أن البشرية، في الوقت الراهن، سائرة على طريق تكييفات عظيمة وتقلبات وتطورات تغير تغييراً عميقاً، لا أساليب حياتها الخارجية فقط، بل طرق تفكيرها أيضاً، ففكرتها وثقافتها وروحها راحت تتكيف تكيفاً جذرياً إنْ عن طريق التقدم العلمي والتقني والاجتماعي وإن عن طريق مجاري الفكر الفلسفي والسياسي التي أخذت تجتاح البشرية وتخترقها.

كل هذا يغشى، كأمواج بحر، الكنيسة ويهزها: إن مناخ العالم الدنيوي يؤثر تأثيراً عميقاً بعقول من يضعون ثقتهم فيه إلى حد أن خطراً، كأنه الدوار، كأنه النشوة، كأنه الضلال قد يتمكن من أن ينال من صلابتها ذاتها ويجر أناساً كثيرين إلى أن يتبنوا من طرائق التفكير أغربها كما لو كانت الكنيسة ملتزمة، في نظرهم، بأن تنكر ذاتها وتأخذ بأساليب للحياة كلها جديدة، وما كانت حتى الآن لتفكر فيها.

لنأخذ مثلا، الظاهرة العصرية التي ما برحت تحاولن في تجارب متعددة التعابير، أن تمسّ واقع الكنيسة الكاثوليكية الحقيقي، فهل لم تكن حقبة ضغط، قامت به الميول النفسية – الثقافية، على التعبير الأمين والسليم عن عقيدة كنيسة المسيح وشريعتها؟؟

لذلك يلوح لنا أن الدواء الناجع والموصوف للكنيسة، لكي تستطيع أن تدرأ عنها هذا الخطر المهدد والمتنوع الأشكال، الناجم من مصادر مختلفة، أن تتعمق في معرفة ذاتها وفي ما هي حقاً وفقاً لروح المسيح المصان سالماً في الكتاب المقدس وفي التقليد والقائم على تأويله وتطويره تقليد الكنيسة الحقيقي. أما انتقال هذا التقليد إلينا فهو من صنع الروح القدس الذي ينير طريقه ويهديه، الروح القدس المتأهب، دوماً وأبداً، إذا ما سألناه وأصغينا إليه، ليحقق، لا محالة، وعد المسيح؛: “وأما المحامي، الروح القدس الذي سيرسله إليكم الآب باسمي فهو الذي يعلمكم كل شيء ويذكركم جميع ما قلت لكم”. (يوحنا 14 : 26).

والشيء ذاته نستطيع أن نقوله عن الأضاليل الشائعة أيضاً في داخل الكنيسة عينها وفيها يقع من لا يملكون إلا معرفة جزئية عن طبيعتها وعن رسالتها ولا يعتدّون كفاية بمستندات الوحي الإلهي كما لا يأبهون لتعاليم السلطة المعلِّمة التي أقامها المسيح ذاته.

وعلاوة على هذا: إن حاجة الإنسان إلى التبصر في هذه الأمور المعروفة، في فعل انعكاسي، لكي يشاهدها في مرآة عقله الباطنية هي مزية من مزايا عقلية الإنسان في عصرنا. ففكره يلوي بسهولة على نفسه ويجد يقيناً وكمالا على ضوء معرفته الخاصة، لا لأن هذه العادة لا تحف بها أخطار جسيمة: فهناك تيارات فلسفية مشهورة قد سبرت وعظّمت هذا الشكل لحيوية الإنسان الروحية كأنها نهائية وأخيرة، وزيادة على هذا، كأنها مقياس للحقيقة ومصدر لها، في دفعها العقل إلى نتائج صعبة الفهم مكدرة، متناقضة وفي أصلها خداعة. ولكن هذا لا يمنع من أن تكون التربية على السعي وراء الحقيقة الإنعكاسية، في داخل الضمير، خليقة، في ذاتها، بكل تقدير، وأن تكون، اليوم، عملياً، جد منتشرة كأنها التعبير الأرّق عن الثقافة العصرية، كذلك هذا لا يمنع، إذا ما اقترنت ممارسة المعرفة بتربية فكرية جديرة باكتشاف الحقيقة حيث يتفق للحقيقة أن تطابق واقع الكائن المحسوس، أن تجلو هذه الممارسة، بطريقة فضلى، لمن أكب عليها، واقع وجود كائنه الخاص ومكانته الروحية ومقدرته على المعرفة والعمل.

دروب هذا التفكير التاريخية: تعليم الكنيسة من المجمع التريدنتيني…

لا يفوت علم أحد كيف أن الكنيسة قد أقدمت، في الأزمنة الأخيرة، على التعمق في درس ذاتها بفضل عمل العلماء المشهورين والعقول الراجحة والعميقة ومدارس اللاهوت الكفوء والحركات المختصة بالشؤون الراعوية وعمل الرسالة والاختبارات الدينية الطافحة بالفوائد ولاسيما تعاليم الأحبار الأعظمين الخالدة.

يطول بنا الوقت إذا جئنا نلمح ولو تلميحاً بسيطاً إلى كل ما دبجته الأقلام اللاهوتية وكان موضوعه الكنيسة وإلى ما أنتجته الكنيسة ذاتها في القرن الماضي وفي عصرنا.

كذلك يطول بنا الوقت إذا جئنا نذكّر بالوثائق التي نشرها الأساقفة الكاثوليك وهذا الكرسي الرسولي عن هذا الموضوع الجلل، عن هذا الموضوع الهام والواسع جداً.

فمنذ أن راح المجمع التريدنتيني يسعى جاداً إلى إصلاح ما تسببت به الأزمة التي فصلت عن الكنيسة، في القرن السادس عشر، عدداً عديداً من أبنائها، أكب رجال عظام على التعليم المتعلق بالكنيسة يقتلونه درساً ولا تزال تلك الدروس تمتد عمقاً واتساعاً. يكفينا هنا أن نعود إلى تعاليم المجمع الفاتيكاني الأول لندرك كيف خلقت الدروس المختصة بالكنيسة موضوعاً يرغم انتباه الرعاة والمعلمين كما يرغم انتباه المؤمنين وجميع المسيحيين على أن يتوقفوا، كأنهم في مرحلة إجبارية، على الطريق المؤدية بهم إلى المسيح وإلى عمله كله: إلى حد أن المجمع الفاتيكاني الثاني إن هو إلا مواصلة وتتمة للمجمع الأول لالتزامه بالعودة إليه في بحثه تعليم الكنيسة وتحديده.

… إلى رسالة بيوس الثاني عشر: “جسده السري” …

وإذا كنا لا نتبسط، رغبة منا في الإيجاز، ونحن شخصيات تعرف، حق المعرفة، موضوع هذا التعليم والروحانية المنتشرة اليوم في الكنيسة فلا نستطيع مع ذلك أن نغفل عن وثيقتين اثنتين، خليقتين بذكر خاص، عنينا: رسالة البابا لاوون الثالث عشر (1896) وعنوانها “معروف كفاية”، ورسالة بيوس الثاني عشر (1943) وموضوعها “الجسد السري”. رسالتان تقدمان إلينا تعليماً واسعاً ونيراً عن المنظمة الإلهية التي يواصل المسيح بواسطتها عمله الخلاصي في العالم وهي اليوم موضوع حديثنا معكم.

يكفينا أن نذكر الكلمتين اللتين تفتتح بهما الثانية من هاتين الوثيقتين الحبريتين التي أصبحت، بحق، مرجعاً لمعلمي اللاهوت في الكنيسة ومادة غزيرة وغنية للتأملات الروحية في عمل الرحمة الإلهية، هذا الذي يخصنا جميعاً. فها كم إذن الكلمات المحكمة التي كتبها سلفنا: “إن تعليم جسد المسيح السري الذي هو الكنيسة قد سقط قديماً من شفتي الفادي ذاته. تعليم يبين لنا الخير الأعظم، الغير الممجد أبداً كفاية، الناتج عن اتحادنا الوثيق برأس جدّ نبيل، تعليم يدعو بأهميته وسموه، إلى التأمل، جميع الناس، الشعورين بتحريضات الروح القدس الذي ينير عقولهم ويدفعهم، بشدة، على أعمال الخلاص التي تتجاوب مع الوصايا الآتية من عَلُ. (مجلة أعمال الكرسي الرسولي مجلد 35 صفحة 193 لسنة 1943).

وفي تلبيتنا هذه الدعوة التي نعتبر أنها لا تزال فاعلة في نفوسنا وبطريقة تجعلها تعبر عن حاجة من حاجات الكنيسة الأساسية في عصرنا، نعرضها اليوم، بدورنا، لكي، إذا كنا دوماً مثقفين بمعرفة الجسد السري ذاته ثقافة تزداد يوماً بعد يوم، نعرف أن نقيّم الدلائل الإلهية وبهذا نضمن لأنفسنا تعزية لا مثيل لها ونعمل بشكل يجعلنا دوماً أجدر بالتجاوب مع واجبات رسالتنا ومع حاجات البشرية.

… إلى المجمع الفاتيكاني الثاني، معرفة جديدة للكنيسة.

ويلوح لنا أنه ليس من الصعب علينا أن نقوم بهذا العمل ولاسيما عندما نلحظ، من جهة، كما قلنا، ازدهار الدروس التي تدور حول الكنيسة المقدسة؛ ونعرف، من جهة أخرى، أن نظر المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، مصوب إليها. لذلك نحب أن نوجه مديحاً عاطراً إلى رجال الدروس الذين وقفوا على العلم الكنسي، ولاسيما في السنوات الأخيرة، مع خضوع تام للسلطة التعليمية الكاثوليكية وفي أبحاث عميقة وتعبير متفوق وثمن جهد شاق، أشغالاً وافرة ونافعة؛ وإلى الذين قدموا، أن كان في المدارس اللاهوتية أم في المباحثات الجدلية العلمية منها والأدبية، أم في الدفاع عن الكنيسة أم في تعميم التعليم العقائدي، أم في المساعدات الروحية يقدمونها إلى نفوس المؤمنين أم في المحادثات مع الإخوة المنفصلين، شروحاً كثيرة، نيرة لتعليم الكنيسة ومن بينها شروح ذات قيمة عالية ونفع عظيم.

لذلك لنا ملء الثقة بأن الروح القدس سيعضد عمل المجمع بنوره وأن آباء المجمع سيتابعونه ويوصلونه إلى نهاية حسنة بخضوعهم الأمثل لإلهاماته الإلهية وبالحد يبذلونه في التعمق في البحث الأكمل عن فكرة المسيح الأصيلة وتطورها الضروري والشرعي على مر العصور، وبإرادة صليبة في جعل الحقائق الإلهية موضوع وحدة لا فرصة خلاف وانشقاق في منازعات عقيمة أو في قطيعة يُرثى لها – كلا – بل عامل نور وإلفة تتزايد يوماً بعد يوم ينتج منها مجد لله وفرح للكنيسة وبنيان للعالم.

وبقصد وروية نمتنع عن أن نصدر، في هذه الرسالة، أي حكم شخصي حول النقاط العقائدية المتعلقة بالكنيسة، الخاضعة الآن للدرس والبحث في المجمع الذي دعينا إلى ترأسه؛ لأنّا نريد أن نترك، في الحاضر، إلى هذه الجمعية السامية وذات السلطان، الحرية في أن تدرس وتتكلم، محتفظين لمنصبنا، منصب المعلم والراعي، القائم على رأس كنيسة الله، بالوقت وبالطريقة لإظهار حكمنا، وسنكون سعداء إذا استطعنا أن نقدمه مطابقاً، من جميع نواحيه، لحكم أباء المجمع.

ولكننا لا نستطيع أن نسكت عن تلميح سريع إلى النتائج التي ستكون، كما نتمنى، إما ثمرة من ثمار المجمع وإما ثمرة الجهد الذي أشرنا إليه سابقاً، جهد حتم على الكنيسة أن تبذله ليكون لها عن نفسها معرفة أكمل وأقوى.

تلك النتائج، هي التي نعيّنها غايات لمهمتنا الرسولية في الوقت الذي بدأنا نتحمل أعباءها الثقيلة والحلوة. إنها تحدد، على نوع ما، منهاج حبريتنا.

فعليكم أيها الإخوة المحترمون، نعرضها باختصار كلي، ولكن بصدقٍ، لكي تتفضلوا وتمدوا إلينا يد العون لنخرجها إلى حيز العمل إذ تساعدوننا بمشورتكم ورضاكم ومعاضدتكم، ونعتقد أننا، إذ نفتح لكم قلبنا، نفتحه لجميع أبناء كنيسة الله وحتى للذين يستطيع صدى صوتنا أن يصل إليهم عبر حدود حظيرة المسيح بدون تمييز البتة.

عناصر هذا التفكير:

أن نرى المسيح في الكنيسة

الثمرة الأولى التي تجنيها الكنيسة من معرفتها العميقة لذاتها هي اكتشافها المجدد لعلاقتها الحية بالمسيح. شيء معروف وأساسي وضروري لا غنى لنا عنه؛ ولكننا لا نعرفه ولا نتأمل فيه ولا نعظمه بما فيه الكفاية. فأي شيء لا ينبغي أن نقوله في هذا الفصل المركزي عن تراثنا الديني؟ إنكم، حمداً لله، تعرفون جيداً نقاط هذا التعليم؛ ولسنا هنا لنزيد كلمة واحدة على ما تعرفون؛ إلا أننا نوصيكم بأن تتوخوا التفكير فيه تفكير كم بصفوة التعليم الكاثوليكي، الصفوة التي توجه حياتكم الروحية مثلما توجه عظاتكم. فأكثر مما تنصتون لكلمتنا، أنصتوا إلى تحريض سلفنا بيوس الثاني عشر في رسالته “الجسد السري”: “حتم علينا أن نعتاد أن نرى، في الكنيسة، المسيح ذاته، هو المسيح، في الواقع من يحيا في كنيسته، وبواسطتها يعلم وبها يحكم ويمنح القداسة؛ هو المسيح أيضاً من يظهر بأشكال متنوعة في أعضائه الاجتماعيين المختلفي المظهر”. (مجلة الأعمال الرسولية في المجلد المار ذكره صفحة 236).

آه! كم يحلو لنا أن نتوقف عند الذكريات التي تسيل إلينا من الكتاب المقدس ومن الآباء ومن المعلمين ومن القديسين عندما نعود فنفكر في هذه النقطة النيرة من نقاط إيماننا؟ ألم يقل لنا يسوع المسيح نفسه أنه الكرمة ونحن الأغصان؟ (يوحنا 15 : 1 وما يليها) أليس ماثلاً في أذهاننا التعليم الغني الذي ما انفك بولس الرسول يذكرنها به “لأنكم جميعاً واحد في المسيح (غلا 3 : 8) ويوصينا أن “… نعتصم به بالحق في المحبة فننمو من كل وجه (مرتقين) نحو من هو الرأس أي المسيح الذي منه ينال الجسد كله التنسيق والوحدة (أفسس 4 : 15 و 16) وينبهنا “… بل المسيح الذي هو كل شيء وفي كل شيء”. (كولسي 3 : 11).

وليكفنا أن نذكر بين المعلمين وعنهم جميعاً، القديس أغوسطينوس: “لنفرح ونشكر لا لأننا صرنا مسيحيين فقط بل لأنا صرنا المسيح! فهل تفهمون، يا إخوتي، عطية الله التي هي رأسنا: انذهلوا وافرحوا لقد أصبحنا المسيح؛ فإذا كان المسيح هو، حقيقة الرأس، فنحن الأعضاء؛ إنسان واحد: هو ونحن… الرأس والأعضاء هذا هو المسيح الكامل. فمن هو المسيح ومن هم الأعضاء؟ المسيح والكنيسة”! (مقالته في إنجيل يوحنا 8 – 21).

أن نفهم الكنيسة، المؤسسة على بطرس

نحن عالمون أن هذا السر هو سر الكنيسة. وإذا كنا، بعون الله، نحدق ببصيرتنا في هذا السر ونتأمل فيه فسنجني من تأملنا فيه خيرات روحية كثيرة، تلك الخيرات التي نعتقد أن الكنيسة تفتقر إليها في الأحوال الراهنة، فحضور المسيح وحياته ذاتها ستتفاعل في كل نفس من نفوس الجسد السري وفي مجموع أعضائه بممارسة الإيمان الحي والمحيي وفقاً لكلمة الرسول: “ليحلّ المسيح بالإيمان في قلوبكم” (افسس 3 : 17).

إن معرفة سر الكنيسة هي، في الواقع، نتيجة إيمان ناضج ومعيوش. إنها تخلق في النفس “فهم الكنيسة” الذي يتغلغل في المسيحي المتربي في مدرسة الكلمة الإلهية، والمشبع من نعمة الأسرار ومن الهامات البراقليط الفائقة الوصف، المنقاد إلى التمرس بالفضائل الإنجيلية والمشرّب روح الثقافة وحياة الكنيسة المشتركة والمغتبط باطنياً بشعوره أنه متجلبب بوشاح الكهنوت الملكي الخاص بشعب الله (راجع رسالة بطرس الأولى 2 : 9).

ليس سر الكنيسة موضوع معرفة لاهوتية بالبساطة، بل يجب أن يكون واقعاً معيوشاً تستطيع النفس الوفية أن تجد فيه، حتى قبل أن تحصل على معرفة به جلية، خبرة كأنها طبيعية، وفي طاقة جماعة المؤمنين أن تجد فيه اليقين الباطني باشتراكها في جسد المسيح السري عندما تعلم أن من بدأه فيها، يلدها (راجع غلا 4 : 19؛ وكورنتس أولى 4 : 15) ويثقفها ويقدسها ويرشدها هذه هي مهمة السلطة الكنسية النظامية التي هي من وضع الله إلى حد أن المسيح يفيض في أعضائه السريين، بواسطة هذه القنال، اتصالات حقيقته ونعمته العجيبة ويمنح جسده السري، السائر في الزمن، نظامه المنظور ووحدته الشريفة والطابع التوظيفي لجهازه وتنوعه المنسجم وجماله الروحي. إن الصور لا تكفي لتنقل إلى فكرٍ سهلة الفهم حقيقة مثل هذا السر وعمقه. فبعد هذه الصورة للجسد السرّي التي جئنا على ذكرها وهي من وحي القديس بولس. هنالك صورة أخرى يجب أن لا ننساها لأن الموحي بها هو المسيح ذاته، صورة البنيان، الذي هو مهندسه وبانيه. بنيان هو في الحقيقة مرتكز على إنسان، من طبعه ضعيف، ولكن المسيح حوّله، بأعجوبة، إلى صخر صليب في دوام أي متجمل بخلود عجيب وبدون حد “وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي” (متى 16 : 18).

فإذا عرفنا أن نصقل فينا ونرسخ في عقول المؤمنين، بتربية عميقة ويقظة، هذا المفهوم الصارخ للكنيسة، تتلاشى وتُحلّ متناقضات كثيرة تتفشى اليوم وتبلبل فكرة أناس كثيرين، مكبين على التنقيب في الدروس الكنسية – كيف تكون الكنيسة، مثلا، منظورة وروحية في آن واحد؛ كيف تكون حرة وخاضعة للنظام، كيف تكون جماعة مشتركة وذات نظام متسلسل؛ تأملية وعاملة وهلم جرا – كل هذه التناقضات، قلنا تتلاشى وتحل، عملياً، عقدها في اختبار حقيقة الكنيسة الحي التي ينيرها تعليمها.

على أن هناك، خاصة، مكسباً سيُضمن للكنيسة ذاتها، وغنى لروحانيتها المثلى تغذيها قراءة الكتاب المقدس قراءة إبنية. وقراءة الآباء القديسين ومعلمي الكنيسة ويقويها كل ما يفجر فيها هذه المعرفة، عنينا: التعليم الصحيح والقياسي والاشتراك في الليتورجية، هذه المدرسة العجيبة، مدرسة الكلمات والاشارات، وعطايا الله المفضاة والتأمل في الحقائق الإلهية الصامت والحار وأخيراً الانصراف السخي إلى الصلاة العقلية. إن الحياة الباطنية تبقى دوماً وأبداً المصدر الأولي لروحانية الكنيسة وطريقتها الخاصة لقبول أشعة روح المسيح والتعبير الأصيل الذي لا يقوم شيء مقامه عن حيويتها الدينية والاجتماعية والدفاع الذي لا يقهر والحمية الجديدة في علاقاتها الصعبة مع العالم الدنيوي.

هي المعمودية التي تدخل الإنسان في الكنيسة

ينبغي أن نعيد إلى هذا الواقع، واقع قبولنا سرّ العماد المقدس أي السر الذي يدمجنا في جسد المسيح السري الذي هو الكنيسة، كل أهميته. فيجب على المعمد، خاصة، أن يعرف قيمة ارتقائه أو، بتعبير أفضل، قيمة ولادته الثانية، قيمة سعادته في أن يكون، حقاً وحقيقة، ابن الله بالتبني وبأن يكون له مكانة أخٍ للمسيح، وبأن يقدر امتياز النعمة والفرح الناجم عن سكنى الروح القدس فيه حق قدره؛ وأن يعلي مكانة دعوته إلى حياة جديدة لا تفقده شيئاً من إنسانيته ما عدا عواقب الخطيئة الأصلية المشؤومة بل إنها، على العكس من ذلك، تستطيع أن تعطي، لكل ما هو إنساني، تعبيره الأفضل وتجعله ينتج أوفر الثمار وأنقاها.

أن يصير الإنسان مسيحياً، أن يُمنح سر العماد المقدس، ليس بالأمر القليل الأهمية أو بالأمر الذي يمكن التغاضي عنه؛ هذا ما يجب أن يكون راسخاً رسوخاً عميقاً في ضمير كل معمود وأن يغبط نفسه عليه؛ ويعتبر، العماد، كما كان الأقدمون يعتبرونه، “نوراً” يصبّ عليه شعاع الحقيقة الإلهية المحيي ويفتح له باب السماء ويلقي ضياء جديداً على حياته الأرضية، ويجعله قادراً على السير، كابن النور، نحو مشاهدة الله، مصدر السعادة الأبدية.

من السهل علينا أن نتبين أي نهج يضعه هذا الاعتبار أمام نظرنا وأمام مهمتنا. إننا لنغتبط إذ نرى أن هذا النهج قد بدأ يتحقق في الكنيسة جمعاء ويتقدم صعداً تدفعه غيرة رشيدة وأجاجة. إننا نشجع عليه ونوصي به ونباركه.

التّجـَدّد

هناك رغبة أخرى تحثنا: أن تكون الكنيسة كما أرادها المسيح واحدة مقدسة، متجهة بكليتها نحو الكمال الذي دعاها، هو، إليه وأعطاها الوسائل التي تمكنها من البلوغ إليه.

عمل كامل، إن الكنيسة هي هذا العمل الكامل في فكرة الله. إلى هذا الكمال يجب عليها أن تتجه بالحقيقة التي تظهر فيها وفي تاريخها الأرضي.

هذا هو الأمر العظيم، في الحقل الأدبي، الذي يهيمن على حياة الكنيسة، وهذا هو المطلب الملح الذي تدان به ويحثها ويضعها في مقام الظنين، يسندها ويجعلها تئن وتصلي. هذا ما يملي عليها التوبة والرجاء، والبذل والثقة، هذا ما يحملها المسؤوليات ويغنيها بالاستحقاقات.

كمال الكنيسة: قضية مرتبطة بالحقائق اللاهوتية التي تقود الحياة البشرية؛ إذ من المستحيل أن نصدر حكماً في الإنسان ذاته وفي طبيعته وفي كماله الأصلي وفي عواقب الخطيئة الأصلية الهدامة بدون أن نستعين بالعقيدة التي علمها يسوع المسيح وسلطة الكنيسة المعلّمة، مستودع هذا التعليم؛ وبدون هذه الاستعانة فلا نقوى أيضاً على أن نحكم بقدرة الإنسان على عمل الخير وبالعون الذي يفتقر إليه ليحب هذا الخير ويحققه وبالقيم التي تتطلب رضى الإنسان وبمقدرته على أن يبلغ إليها وبقاعدة الكمال والقداسة وبالوسائل التي تحمل الحياة البشرية إلى ذروة الجمال والكمال.

إن الاهتمام في اكتشاف طرق الرب ما برح ولا يجوز أن يبرح يتسلط على عقل الكنيسة. والدرس الجدلي للقضايا المتعلقة بالكمال يتجدد في قلب الكنيسة من جيل إلى جيل، يرافقه خصب لا ينضب معينه، ووجوه لا عد لها ولا حد. ونحن نريد أن يعود هذا الدرس فيكتسب الفائدة العظمى التي يستحقها؛ وهذا لا لتحديد النظريات الجديدة بقدر ما هو لتفتح الحميات الجديدة التي تطبق، بدقة، على القداسة التي علمنا إياها المسيح ووضع مثل الرب وكلمته ونعمته وتربيته معرفتها والرغبة فيها وتحقيقها على متناولنا. إن تقليد الكنيسة ينقلها إلينا؛ ومن العمل الإلهي، عبر الجماعة، تتلقى مزيداً من الحمية ومن حياة كل قديسٍ نوراً خاصاً.

الكنيسة تنمو في وسط عالم يتغير: فمن هنا تنجم ضرورة التجدد

وهذه الغيرة على التقدم الروحي والأدبي تجد حافزاً آخر في الظروف التي تمرّ بها حياة الكنيسة؛ فالكنيسة لا تستطيع أن تبقى جامدة، لا تبالي بتقلبات العالم الذي يحيط بها ويؤثر بألف طريقة وطريقة بحياتها العملية ويخضعها لبضعة شروط. فالكنيسة، كما نعلم، ليست منفصلة عن العالم بل إنها تعيش في العالم؛ وأعضاء الكنيسة يخضعون لتأثير العالم، فإنهم، يتشربون ثقافته ويرضون بشرائعه ويتخلقون بأخلاقه؛ وهذه المخالطة الودية مع المجتمع الزمني تخلق للكنيسة وضعاً حافلاً دائماً بالمشاكل: وهذه المشاكل هي، في هذه الأيام، جد جادة. فمن جهة، على الحياة المسيحية التي تحميها الكنيسة وتنميها، يهمها أن تدافع عن نفسها، بشجاعة وبدون انقطاع، وتصون نفسها من كل حيد ومن كل تدنيس أو من كل اختناق؛ وينبغي لها أن تتحصن، على نوع ما، لكي تدرأ عنها عدوى الضلال والشر، ولكن، من الجهة الأخرى، لا يجوز للحياة المسيحية أن تكتفي فقط بطرق التفكير والعمل التي تقدمها إليها وتفرضها عليها البيئة الزمنية ما دامت تتوافق مع أوامر منهاجها الديني والأدبي الجوهرية، بل عليها، زيادة على ذلك، أن تبذل قصارى جهدها للحاق بها لتطهرها، وتشرفها وتحييها وتقدسها. هاته هي أيضاً مهمة تحتم على الكنيسة أن تنصرف انصرافاً كلياً ودائماً إلى مراقبة وضعها وإلى الإبقاء على ضميرها يقظاً. مطلب ملح وخطير في زماننا، بنوع خاص.

الفاتيكان الثاني وسيلة من صنع العناية لهذا التجدد

ومن وجهة النظر هذه أيضاً، كان قيام المجمع حدثاًُ من صنع العناية الإلهية؛ والطابع الراعوي الذي يود أن يسم نفسه به، وأهدافه العملية التي يرمي من ورائها إلى أن يحدد بالضبط، النصوص القانونية، ورغبته في أن يوفر للمؤمنين، ما استطاع، السهولة لممارسة حياتهم المسيحية بدون إلحاق ضرر بالسمة الفائقة الطبيعة، الخاصة بها، بهذا كله اكتسب هذا المجمع استحقاقاً فريداً، منذ الآن، حتى قبل أن تُحدد أكثرية القرارات التي ننتظرها منه.

إن المجمع، في الواقع، يوقظ في المؤمنين، كما يوقظ في الرعاة، الرغبة في أن يصان ويتقوى، في الحياة المسيحية، طابع الصحة الفائقة الطبيعة وشرعيتها ويذكر الجميع بواجب يقضي عليهم بأن يسموا، في عمق، سلوكهم الشخصي بهذه المسحة الإيجابية، ويساعد المسيحيين، الخائري العزائم، على أن يغدوا مسيحيين صالحين ونشيطين، ويحث الصالحين منهم على أن يصيروا أفضل، والفضلاء على أن يظهروا أسخياء، والأسخياء على أن يصبحوا قديسين ويمنح المحبة عبقرية مبدعة، ويثير حميات جديدة للتمرس في الفضيلة والبطولة المسيحية.

من الطبيعي أن يعود للمجمع الاهتمام في أن يقترح الاصلاحات الواجب إدخالها على تشريع الكنيسة؛ ولجان ما – بعد المجمع ولاسيما التي ألفناها حتى الآن ومهمتها إعادة النظر في مجلة الحق القانوني – ستقل بتعابير حسية، موضوعية، قرارات الجمعية المسكونية، فمن خصائصكم، بالتالي، أيها الإخوة المحترمون، أن تعينوا لنا الوسائل الواجب استخدامها لتنظيف وجه الكنيسة وإعادة النضارة إليه، على أن نرغب، مرة أخرى، في أن نبين لكم عن عزمنا على المساهمة في هذا الإصلاح. فكم من مرة، في القرون الماضية، لم نجد قط إرادة مماثلة يبديها البابا مشاركة منه في تاريخ المجامع.

ومهما يكن من أمر، هذه المرة أيضاً، ليس المقصود الآن، أن نستأصل من الكنيسة هذه الهرطقة المعينة أو تلك ولا أن نقطع دابر فساد مستشر هنا وهناك، فإنا نحمد الله على أن ليس في الكنيسة شيء من هذا أو تلك – أن همنا يقتصر على أن ندخل في صميم جسد المسيح السري المنظور، من حيث أنه مجتمع، قوى روحية جديدة، بإبعادنا أخطاء عدد من أعضائه وببعثنا فيه جهوداً جديدة للتمرس في الفضيلة ولكي تتمكن هذه الأمنية من أن تحقق بعون الله، اسمحوا لنا بأن نعرض هنا بضعة اعتبارات تمهيدية من شأنها أن تسهل الإصلاح وأن تُشرب الشجاعة اللازمة لمثل هذا العمل – لأن هذا التجدد لن يتم بدون تضحية – ولهذه الاعتبارات فائدة أخرى وهي أنها ترسم بضعة خطوط، إذا ما اتبعت، يستطيع عمل الإصلاح أن يصل إلى نهايته بطريقة أنجح.

إصلاح حقيقي وإصلاح كاذب في الكنيسة

ينبغي أن نذكّر، هنا، ببعض مبادئ تضع نصب عيوننا أهداف الإصلاح المحتوم علينا أن نرقى إليه. فالإصلاح لا يمكن أن يتعلق بالفكرة الواجب أن نكوّنها عن ماهية الكنيسة الكاثوليكية ولا عن أنظمتها وترتيباتها الأساسية، إننا نسيء استعمال كلمة “الإصلاح” إذا أعطيناها معنى مماثلاً. إذ يتعذر علينا أن نتهم بعدم الأمانة كنيسة الله هذه، كنيستنا المحبوبة. إننا نعتبر نعمة سامية انتماءنا إليها؛ فمنها، في عقلنا، الشهادة “بأننا نحن أبناء الله” (رومة 8 : 16).

وليس هذا كبرياء من قبلنا ولا اعتداداً ولا عناداً ولا حماقة، ولكنه تأكيد نيّر ويقين مفرح أن نعلم علم اليقين أننا رقينا إلى أعضاء حقيقيين، إلى أعضاء حية لجسد المسيح، وإلى ورثة شرعيين لإنجيل المسيح وإلى مواصلين عمل الرسل على خط مستقيم؛ أن نعلم علم اليقين أننا واجدون، فينا، بواسطة تركة الحقائق والسير المختصة بالكنيسة الكاثوليكية، كما هي اليوم، الميراث الصحيح الذي لم يعتوره فساد، الميراث الحي، ميراث التقليد الرسولي من اليوم الأول حتى اليوم.

هذا هو موضوع اعتزازنا أو بالأحرى هذا هو الباعث الذي يلزمنا بأن “نشكر الله الآب في كل وقت وفي كل حال” (أفسس 5 : 20).

ولكن هذه هي، كذلك، مسؤوليتنا تجاه الله الذي يجب أن نؤدي له حساباً عن مثل هذا الصنيع، ومسؤوليتنا تجاه الكنيسة التي يجب أن نؤكد لها، مع هذا اليقين، رغبتنا وإرادتنا الحزومة في أن نصون كنزها – تلك الوديعة التي حدثنا عنها القديس بولس (تيمو. أولى 6 : 210) ومسؤوليتنا أخيراً تجاه إخوتنا المنفصلين عنا وتجاه العالم طراً: أنهم جميعاً مدعون إلى أن يقاسمونا موهبة الله.

الكنيسة كما هي اليوم هي التي يجب أن نخدمها

وهكذا إن جاز لنا، في هذا المجال، أن نتحدث عن الإصلاح فلا يجوز لنا أن نفهم بالإصلاح تغييراً بل بالأحرى توطيداً للأمانة التي تحفظ للكنيسة المحيّا الذي وسمها به المسيح ذاته، ومما هو أفضل، أنه يريد أن يقود الكنيسة دوماً وأبداً إلى شكلها الكامل، وشكلها هذا يتجاوب مع المخطط القديم ويثبت أنه يتطور، في تناغم، وفقاً لشرائع التقدم الضروري الذي، كما يقود البذرة إلى أن تصير شجرة، قاد الكنيسة من طورها الأول حتى إلى شكلها الشرعي التاريخي المنظور. فلا نصدق ببلاهة إذن الفكرة الخادعة القائلة بإعادة صرح الكنيسة بعد إذ أصبح، لمجد الله، واسعاً وفخماً مثل هيكل جميل، إلى قياسات أوائله الصغيرة كما لو كانت قياسات الكنيسة، في ذلك الزمن، وحدها، صحيحة وموآتية. ولا نروح نتحمس لإصلاح ينظم الكنيسة عن طريق ما يعتبر أنه “توجيهات الروح” كما لو كان في الإمكان أن تولد كنيسة حقيقية جديدة من مفاهيم خاصة، سخية بدون شك، وبعض الأحيان مقتنعة اقتناعاً شخصياً بأنها صادرة من وحي إلهي، ولكنها تنتهي إلى أن تدخل في مخطط الكنيسة أحلاماً لا أساس لها، أحلاماً في إصلاح مصدره الهوى والغرض.

الكنيسة كما هي اليوم هي ما يجب أن نخدم ونحب في معرفة يقظى للتاريخ وفي تفتيش متواضع عن إرادة الله. هو الله الذي يعين الكنيسة ويهديها بينما يسمح للضعف البشري بأن يشوه بعض التشويه نقاء قسمات وجهها وطهارة خطوط عملها. وهذه النقاوة وهذا الجمال، هما غاية جهدنا وهذا ما نريد أن نجعله أكثر واقعية.

ليس على الكنيسة إلزاماً بمجاراة أهواء الناس.

نحن بحاجة إلى هذا اليقين المحدد لنجبه خطراً آخر يمكن أن ينجم حتى من الرغبة في الإصلاح، لا عند الرعاة الذين يجعلهم شعورهم بالمسؤوليات دوماً يقظين، ولكن عند عدد كبير من المؤمنين.

فإصلاح الكنيسة، في زعمهم، يجب أن يقوم خاصة على تنظيم رغائبها وطريقة حياتها على رغبات العالم وطرائق سلوكه. ومهما كانت قوية جاذبية الحياة الدنيوية في أيامنا يظهر لبعض الناس مذهب التوافق هذا كأنه شيء لا بد منه بل كأنه المذهب الحكيم.

فمن لم يكن متأصلاً، بقوة، في الإيمان وفي حفظ شريعة ا لكنيسة سهل عليه أن يتوهم أن قد حان الوقت ليطابق بين مفهوم الحياة الدنيوي كأنه الأفضل وبين المفهوم الذي في استطاعة كل مسيحي بل من واجبه أن يجعله مفهومه.

وظاهرة التوافق هذه تتجلى في عالم الفلسفة: وأي شيء لا تستطيعه “الموضة” حتى في هذا العالم، عالم الفكر الذي من حقه أن يكون حراً، مرحباً، في حرص وخضوع، بالحقيقة وحدها وبالرجوع إلى أصحاب الكلمة الفصل بهذا الشأن.

وهناك ظاهرة مماثلة تُلحظ في المخطط العملي حيث يُرسم دائماً بمزيد من التردد والصعوبة خط الاستقامة الأدبية والطريقة الصحيحة للتصرف.

إن مذهب الطبعيين ينذر بشر مستطير: إنه يعمل بكل قواه على تبخر فكرة المسيحية الأولى، ومذهب النسبية الذي يجد لكل شيء حجة مبررة ويساوي بين جميع الأمور، يهدم قيمة المبادئ المسيحية المطلقة. وينبذ عادة كل نوع من الجهد والانزعاج من مجرى الحياة ويحمل على شجب النظام المسيحي والصوفية المسيحية كأنهما أشياء غير ذات جدوى بل كأنهما أشياء مضجرة ومملة.

وفي بعض الأحيان حتى الاهتمام الرسولي في أن نلحق بالأوساط الدنيوية أو أن نعنى بأن ترضى عنا العقلية العصرية، ولاسيما عقلية الشبيبة، يظهر في التخلي عن المقتضيات المتعلقة بالمثل المسيحي الأعلى وفي أسلوب في الحياة كان من الواجب أن يهب روحه وفعاليته لذلك الجهد العجول إلى المعاشرة والتأثير التربوي.

ألا يحدث غالباً لرجال الاكليروس الشبان أو لهذا الراهب المتقد غيرة الذي تحركه نية خليقة بكل تقدير أن يدخل بين الجماهير الشعبية أو في أوساط معينة وأن يسعى إلى الاندماج فيها بدل أن يتميز عنها وأن يضحي، في انسجام بيئي لا منفعة من ورائه، بثمرة رسالته الحقيقية؟ فالمبدأ العظيم الذي أعلنه المسيح يفرض نفسه مع كل آنيّته ومع كل صعوبته: أن نكون في العالم بدون أن نكون من العالم. سنكون سعداء إذا كان المسيح “الحي على الدوام ليشفع فينا” (عبر 7 : 225) يوجه اليوم لأجلنا إلى أبيه السماوي صلاته الأخيرة الموآتية جداً: “لا أطلب أن تخرجهم من العالم بل أن تحفظهم من الشر” (يوحنا 17 : 17).

لا جمود مع ذلك بل “عصرنة”

فلا يجوز أن يحملنا هذا على التفكير في أنه من اللازم أن نبقي الكمال في حالة جمود، راضين بالأشكال التي اتخذتها الكنيسة على مر العصور. فعنوان الكمال لا يقوم أيضاً على تجنب التقارب مع مجرى الفكر وطرق العمل الشائعة في عصرنا بما فيها من حميد ومقبول. فالتعبير الذي أشاعه سلفنا المحترم يوحنا الثالث والعشرون “العصرنة” سيبقى ماثلاً في ذهننا لنعبر عن الفكرة السائدة على نهجنا. لقد أثبتنا أن تلك الفكرة كانت الخط المرشد للمجمع ونحن سنذّكر به لنشحذ في الكنيسة النشاط الدائم التجدد والانتباه الدائم والوعي لعلامات الأزمنة والانفتاح الذي لا حد لشبابه الذي يعرف “أن يمتحن كل شيء ويتمسك بما هو حسن” (تسا أولى 5 : 21) في كل زمان وفي كل ظرف.

الإصلاح هو قبل كل شيء باطني: إنه ارتداد القلب

لنكرر مع ذلك أيضاً هذا التنبيه لفائدتنا جميعاً: إن الكنيسة ستجدد شبابها وتستعيد رونقها لا بتغيير في جهازها الخارجي، جهاز شرائعها بل بقوة وضع ينبع من داخل النفوس، وضع الطاعة للمسيح وبالوقت عينه وضع احترام للشرائع التي تفرضها الكنيسة على ذاتها لتتبع آثار المسيح. هنا يكمن سرّ تجددها؛ هنا هو سرّ “هدايتها” الحقيقية – ارتداد القلب، هذا هو عملها، عمل الإصلاح. إن حفظ قوانين الكنيسة يمكن أن يصير، بدون شك، أكثر سهولة بتبسيط هذه الوصية أو تلك؛ بثقة أعظم تمنح لحرية المسيحي في أيامنا، المسيحي العارف واجباته معرفة أعمق، والمتربي، في عمق ونضوج، على أن يميز، في فطنة، الطرق الموضوعية للقيام بالزاماته.

على أن الشريعة الأدبية لا تزال، مع ذلك، باقية بموجباتها الجوهرية، فالحياة المسيحية التي تشرح الكنيسة أوامرها في مجموعة من الوصايا الحكيمة تتقاضا المسيحية أمانة وتطبيقاً وإماتة وتضحية. فسمتها الدائمة أنها “الطريق الضيقة” التي حدثنا عنها ربنا – راجع متى 7 : 13 وما يليها – إنها تطلب منا نحن المسيحيين العصريين، ما كانت تطلبه وحتى أكثر مما كانت تطلبه من المسيحيين الأقدمين، ومن حقها أن تجدنا متهيئين لطاعة هي ضرورية اليوم مثلما كانت ضرورية في الماضي؛ ولربما كانت في أيامنا أصعب، ولكنها، بدون شك، أكثر استحقاقاً لأنها تستند لا على دوافع زمنية بل بالأحرى على بواعث فائقة الطبيعة.

فلا مذهب التساوي الذي تروّج له عقلية العالم؛ ولا التملص من أنظمة الصوفية الصوابية؛ ولا الجمود أمام إباحية عصرنا الاخلاقية؛ ولا الامتناع عن الاعتراف بالسلطة يمارسها شرعاً رؤساء عقلاء؛ ولا أية غفلة عن أوضاع المعتقدات العصرية المتناقضة: كلا! ليس شيء من هذا يستطيع أن يشدد قوة الكنيسة ويعدّها للتحريض على العمل الذي تنتظره من مواهب الروح القدس ويضمن لها شرعية اتبّاعها المسيح ربنا ويوحي إليها بشواغل المحبة نحو إخوتنا ويجعلها قادرة على أن توصل إليهم رسالة الخلاص.

كلا! ليس شيء من هذا، بل على العكس من ذلك، إنما هي القدرة على العيش وفقاً لمطالب النعمة، وأمانتها لإنجيل ربنا واتحادها بالسلطة النظامية والجماعية التي ستعمد الكنيسة إلى تنميتها وتقويتها. إذ ليس المسيحي إنساناً مائعاً وضعيفاً بل هو شخصية قوية ووفية.

سيطول بنا الحديث إذا شئنا أن نرسم لمنهاج الحياة المسيحية المعاصرة – ولو خطوطه الرئيسية – وليس في نيتنا الآن أن نتصدى لهذا العمل؛ لأننا نعرف أنكم عالمون بما يفتقر إليه عصرنا من الناحية الأدبية، لذلك لن تفتأوا قط عن أن تعيدوا إلى أذهان المؤمنين العظمة المسيحية والطهارة المسيحية والتقشف المسيحي؛ ولن تمسكوا أيضاً عن أن تشهّروا بالطريقة الأكثر ملائمة، حتى جهاراً، الأخطار الأدبية والرزائل التي تبلغ من عصرنا كلّ مبلغ. إنها حية في أذهاننا جميعاً كلمات التشجيع المدوية التي يوجهها الكتاب المقدس إلى كل منا: “إني عالم بأعمالك وتعبك وصبرك وإنك لا تطيق احتمال الأشرار” (رؤيا 2 : 2) وكلنا سنبذل قصارى الجهد في أن نتصرف تصرف الرعاة اليقظين والنشيطين؛ وعلى المجمع المسكوني أن يعين لنا توجيهات جديدة وخيّرة؛ ومن واجبنا جميعاً، بدون شك، أن نهيء أنفسنا للقبول بها والعمل على إخراجها إلى حيز العمل.

تـوجيهات

أ- روح الفقر…

على أننا لا نظن أن في استطاعتنا أن نغفل هنا عن علامتين خاصتين: إنهما تمسان، كما يظهر لنا، ضرورات والزامات عظمى، وأن في وسعهما أن تقدّما إلينا مادة للتفكير فيما يختص بالتوجيهات العامة التي تساعد على تجدد مقبل في حياة الكنيسة.

أولاً، نريد أن نحدثكم عن روح الفقر. وفي الإنجيل إعلاء لقدره واطناب في مديحه؛ وقد أدخله بطريقة نظامية مثلى في صلب المنهاج الذي يهيئنا لملكوت الله؛ ولكنه – أي روح الفقر – معرض لأخطار جسيمة تحيط به وتنصب شبكتها حوله سلم القيم التي تدين بها العقلية المعاصرة.

نحن نعتبر روح الفقر ضرورة نرى على ضوءها كثيراً من سقطاتنا وبلايانا في الماضي؛ وتعلمنا أيضاً أسلوب حياة يجب أن نتقيد به وطريقة مثلى لنبشر النفوس بدين المسيح.

ولا يفوتنا أنه من الصعب علينا جداً أن نتخلق به، كما يقتضي، ومع ذلك لا نتردد عن أن نخصه بتقريظ جلي واضح في هذه الرسالة لا لأننا نفكر في أن نتخذ، بهذا الشأن، تدابير خاصة في الحقل القانوني بل لنطلب، بالأحرى منكم، أيها الإخوة المحترمون، أن تشجعونا برضاكم وأرائكم ومثلكم. فمنكم جميعاً كممّن أعطوا أن يشرحوا التحريضات الأكثر قداسة وفعالية لإحياء روح المسيح في كنيسته، ننتظر أن تقولوا لنا كيف يطبع الرعاة والمؤمنون كلامهم ومسلكهم بطابع الفقر: “ليكن فيكم من الاستعدادات ما هو في المسيح يسوع” (فيلـ 2 : 5) هذه هي توصية الرسول. ثم تقولون لنا أيضاً كيف نصوغ، لأجل حياة الكنيسة، تلك المبادئ الموجهة التي بموجبها ستستند طمأنينتنا على مساعدة الله وعلى الخيرات الروحية أكثر مما تعتمد على الوسائل الزمنية.

إن من شأن هذه المبادئ أن تذكرنا نحن بأولوية خيرات النفس على الثروات الاقتصادية، وترسخ في عقول الناس أفضلية تلك على هذه. فملكية الخيرات الزمنية واستخدامها يجب أن يقتصرا في نظرنا، على ما يعود على مهمتنا الرسولية بالفائدة المألوفة، وبهذه الفائدة العادية تناط ملكية الخيرات الأرضية واستخدامها.

… بدون احتقار التقدم الاقتصادي

إن إيجاز هذا التلميح إلى مثالية وفريضة روح الفقر، وهو سمة الإنجيل الخاصة، لا يعفينا من أن نذكر بأن هذا الروح لا يمنعنا من أن نفهم ونستخدم – بالقدر المسموح لنا به – إنماء الاقتصاد وقد غدا اليوم عاملا عظيماً وأساسياً في تقدم المدنية العصرية وبخاصة في تفاعلاتها البشرية والاجتماعية؛ ونعتقد أن التحرر الباطني، الناجم من روح الفقر الإنجيلي، يجعل صاحبه أكثر حساسية وبالتالي أقدر على فهم الأحداث البشرية المرتبطة بعوامل اقتصادية عندما يكون المقصود إما أن نقيّم الغنى والتقدم الذي قد يكون الغنى مصدراً له، تقييماً عادلاً يستحقه وغالباً ما يكون قاسياً؛ وإما أن نمنح العوز اهتماماً أعظم وأسخى؛ وإما أخيراً أن نرغب في أن لا تكون الخيرات الاقتصادية مصدراً للخصومات والأنانية والكبرياء بين الناس بل أن تطبق وفقاً لطرق العدل والانصاف، على الخير العام، وأن توزع، عملياً، وفقاً لتدابير العناية الإلهية.

وفي كل ما يختص بهذه الخيرات الاقتصادية، الأقل قيمة من الخيرات الروحية والأبدية، ولكنها ضرورية، مع ذلك، للحياة الراهنة، يجد تلميذ الإنجيل نفسه قادراً على تقييمها تقييماً حكيماً وعلى تعاضد جد إنساني. إن العلم والتقنيق وبخاصة العمل يغدو موضوعاً له أهميته الكبرى عند المسيحي فالخبز، الذي هو حصيلة العمل، يصبح مقدساً للمائدة وللمذبح، وها هي تعاليم الكنيسة الاجتماعية لا تترك مجالاً للشك في هذا الموضوع، ونحب أن نغتنمها فرصة لنؤكد، من جديد، رضانا وتمسكنا بهذا التعليم الخلاصي.

ب- روح المحبة

وثانياً نشدد على روح المحبة. أو ليس هذا الموضوع هو الأول في مخطط اهتمامكم ومشاغلكم؟ أو ليست المحبة هي في صميم النظام الديني في عهديه القديم والجديد؟ وفي اختبار الكنيسة الروحي ألا تُحدد المساعي التي تعبر ببلاغة عنه كأنها اقترابات من المحبة؟ أو ليست المحبة هي الاستنباط الأكثر جلاء وفرحاً الذي ما انفك علم اللاهوت والتقوى، كلّ وفقاً لطريقته، يستنبطانه في التأمل بدون انقطاع في كنوز الكتاب المقدس والأسرار، تلك الكنوز التي أقيمت الكنيسة وريثة وحارسة لها وهي دائبة على توزيعها بتعليمها وخدماتها؟ نحن على يقين من هذا مع سلفائنا ومع كوكبة القديسين الذين أعطاهم عصرنا لكنيسة السماء والأرض ومع تقوى الشعب المؤمن الفطرية. فمن حق المحبة علينا أن نحلها في المحل الذي يعود لها: الأول والأعلى في سلّم القيم الدينية والأدبية وذلك لا في التقييم النظري وحسب بل في إنجازات الوجود المسيحي العملية. وهذا الذي نقوله عن المحبة نحو الله الذي أفاض علينا محبته، نقوله أيضاً عن المحبة التي يجب علينا، بدورنا، أن نلف بها القريب وهذا يعني الجنس البشري. المحبة تشرح كل شيء المحبة توحي كل شيء، المحبة تجعل كل شيء، ممكناً، المحبة تجدد كل شيء، المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتباهى ولا تنتفخ، المحبة تتغاضى عن كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء (كورنتس أولى 13 : 7).

العذراء مريم، أعجوبة البشرية الحقيقية

هذا المثل الأعلى الباهر لمسيحية كاملة معيوشة بتواضع وعمق يقود فكرنا إلى العذراء مريم التي ارتضت بذلك المثل الأعلى وصبت إليه بأمانة عجيبة. لقد فعلت ما هو أعظم، لقد عاشته في حياتها الأرضية وهي الآن في السماء تتذوق كل سنائه وسعادته.

إن إكرام مريم، في كنيسة اليوم زاهر زاهٍ ويسعدنا أن نعود إليه بفكرنا، لنحيي معجبين، في العذراء القديسة، أم المسيح وإذن أم الله وأمنا، مثال الكمال المسيحي، ومرآة الفضائل الخالية من كل مزيج، أعجوبة البشرية الحقيقية، وفي حجتنا إلى الأرضي المقدسة، منها، هي الطوباوية، الكلية العذوبة والوداعة، البريئة من الدنس، شئنا أن نتعلم مثالات المسيحية الحقة، المسيحية الصحيحة؛ منها هي التي أعطي لها أن تقدم إلى كلمة الله تقدمة الواقع البشري والجسدي في جمال نقاوتها الأصلية؛ ونحوها، بينما نحن نحادثكم، أيها الإخوة المحترمون، نوجه أنظارنا كأننا نوجهها نحو مربية مفعمة حباً، متوسلين إليها بخضوع وإلحاح أن ترمق بعطفها التجدد الروحي والأدبي الواجب أن يتم في حياة الكنيسة.

الحـِوَار

هنالك موقف ثالث يجب على الكنيسة الكاثوليكية أن تتخذه في هذا الوقت من تاريخ العالم؛ ويحدد موقفها هذا درس العلاقات التي ينبغي للكنيسة أن تقيمها مع البشرية. إذا كانت معرفة الكنيسة لذاتها تزداد وضوحاً وجلاء يوماً بعد يوم؛ إذا كانت الكنيسة تسعى دوماً إلى أن تجعل ذاتها مطابقة للمثل الأعلى الذي يفرضه عليها المسيح. فمن هذا كله يبرز حالاً كل ما يميزها تمييزاً عميقاً عن البيئة البشرية التي تعيش فيها وتدانيها. ويشدد الإنجيل على هذا التمييز عندما يحدثنا عن “العالم” كأنه يحدثنا عن بشرية تعاكس نور الإيمان وتقاوم عمل النعمة؛ عن بشرية تعظم ذاتها في تفاؤل ساذج، معتمدة على قواها الخاصة ووسائلها وحدها لتصل إلى توضيح ذاتها بطريقة كاملة وثابتة وخيرة؛ أو عن بشرية تغوص في تشاؤم أعمى إذ تعلن أن رزائلها وسقطاتها وأمراضها الأدبية محتومة لا سبيل إلى الشفاء منها ولربما شهية وكأنها بادرة من بوادر الحرية والشرعية.

إن الإنجيل الذي يعرف ويشهر بصدق خارق، وبعض الأحيان، جارح؛ ويرثي للضعف البشري ويعمل على شفاء الإنسان منه، لا يسلم بالوهم الباطل القائل بأن الإنسان من طبعه صالح، ويكفي نفسه بنفسه ولا يحتاج إلى شيء إلا إلى أن يترك حراً ليتفتح على هواه؛ ولا يسلم أيضاً بالاستسلام اليائس بإزاء فساد الطبيعية البشرية الممتنع شفاؤه. الإنجيل هو نور، هو جدّة، هو حمية، هو تجدد وإصلاح؛ هو خلاص؛ لذلك يحدث شكلاً فريداً بنوعه لحياة جديدة قد أسرف العهد الجديد بإعطائنا تعاليم متواصلة وفريدة عنها: “بل تحولوا إلى صورة أخرى بتجديد عقلكم لكي يتهيأ لكم أن تميزوا ما مشيئة الله وما هو صالح وما يرضيه وما هو كامل” (رومة 12 : 2) إلى هذا ينبهنا القديس بولس.

الكنيسة تتميز عن العالم ولكنها غير منفصلة عنه

هذا التمييز بين الحياة المسيحية والحياة الدنيوية يتفرع أيضاً من الحقيقة ومن المعرفة الناجمة منها، حقيقة تبريرنا الذي يحدثه فينا اشتراكنا في السرّ الفصحي وقبل كل شيء، كما قلنا، في المعمودية التي هي حقاً ولادة ثانية ومن الواجب أن نعدها هكذا. وبهذا يذكرنا القديس بولس: “أم تجهلون أنّا، جميع من اعتمدوا للمسيح، قد اعتمدنا لموته. فلقد دفنا إذن معه بالمعمودية للموت، حتى أنا، كما أقيم المسيح من بين الأموات بمجد الآب كذلك نسلك نحن في جدة الحياة (روما . 6 – 3 – 4).

سيكون من المناسب جداً للمسيحي في عصرنا أن يتذكر دائماً، هو أيضاً، شكل الحياة هذه، الشكل الجديد والعجيب، ليجد في ذلك فرحاً في التفكير بعظمته، ويدرأ عنه عدوى البؤس البشري المنتشر حوله ويتحصن ضد اغراءات البهرجة العالمية التي تحيط به.

وهاكم كيف كان القديس بولس نفسه يربي مسيحيي الذرية الأولى: لا تشتركوا مع الكفرة تحت نير واحد إذ أي شركة بين البر والإثم؟ وأية مخالطة للنور مع الظلمة؟ وأي ائتلاف للمسيح ببعال وأي حظ للمؤمن مع الكافر؟” (كورنتس أول 6 : 14 – 16).

فيترتب على التربية المسيحية أن تذكر دوماً تلميذها، في الزمن الحاضر، بهذا الإنعام المعطى له والواجب الناشيء عنه القاضي عليه بأن يعيش في العالم بدون أن يكون من العالم وفقاً لأمنية يسوع لتلاميذه وقد سبقنا وأشرنا إليها: لا أطلب أن تخرجهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرّ؛ إنهم ليسوا من العالم كما أني لست من العالم (يوحنا 17 : 15 – 16) والكنيسة تجعل هذه الأمنية عينها أمنيتها.

على أن هذا التمييز عن العالم لا يعد انفصالا، وبالأحرى، ليس هو لا مبالاة ولا احتقاراً. فعندما تتميز الكنيسة من البشرية فإنها لا تضادها ولا تعارضها: ومثلها في ذلك مثل طبيب، إذ يعرف اشراك المرض المعدي، يجتهد في أن يحمي ذاته من سريان العدوى إليه وإلى السوى ولكنه يصرف همه، في الوقت عينه، إلى شفاء المصابين به، كذلك الكنيسة فإنها لا تحتكر لنفسها، دون سواها، كإنعام خاص بها، الرحمة التي منحها إياها الجودة الإلهية، ولا تتخذ من سعادتها الخاصة حجة لعدم الإكتراث بمن لم يبلغ إليها بل تجد في خلاصها، هي، باعث مصلحةٍ ومحبة نحو جميع الذين هم قريبون منها ونحو جميع الذين تستطيع أن تدانيهم في جهد تبذله في سبيل الاتحاد العام.

الكنيسة تدخل في حوار مع العالم. مثل البابوات السابقين

إذا كان للكنيسة، حقيقة، معرفة، كما قلنا سابقاً، بما يريده الدين منها وبما يجب أن تكون هذه المعرفة، يتفجر فيها امتلاء عجيب وحاجة ملحة للانفتاح، مع معرفة جلية لرسالة تفوق قواها ولبشرى يجب أن تنشرها. هذا هو واجب التبشير بالإنجيل، هذا هو الانتداب الرسولي؛ هذا هو واجب الرسالة. لأن موقف الصيانة الوفي لا يكفي.

أكيد أن كنز الحقيقة والنعمة الذي نقله إلينا التقليد المسيحي إرثاً يتحتم علينا أن نصونه وبالزيادة أن ندافع عنه. “احفظ الوديعة” هذا هو أمر وجهه القديس بولس إلى تلميذه تيموتاوس – أولى 6 : 20

ولكن لا الصيانة ولا الدفاع يستنفدان واجب الكنيسة بالنسبة للخيرات التي تملكها. فالواجب المرتبط بطبيعة التراث الآتي إلينا من المسيح هو أن نروح ننشر هذا الكنز ونقدمه ونبشر به. إننا نعلم علم اليقين أن “اذهبوا إذن وعلّموا جميع الأمم” – متى 28 – 9- هي وصية المسيح الأخيرة لرسله. وهؤلاء حددوا مهمتهم التي لم ينحرفوا عنها بالاسم الذي أطلقوه على أنفسهم “اسم الرسل”. وبشأن اندفاع المحبة الباطني هذا الذي ينزع إلى أن يترجم بهبة خارجية نريد أن نسميه بالاسم الذي صار استعماله اليوم مألوف اسم “الحوار”.

حتم على الكنيسة أن تدخل في حوار مع العالم الذي تعيش فيه: إنها تجعل نفسها كلمة، تجعل ذاتها رسالة، الكنيسة تجعل نفسها محادثة.

وهذه الوجهة الأساسية لحياة الكنيسة الخاصة ستكون، كما نعلم، موضوعاً خاصاً لدرس واسع يقوم به المجمع المسكوني؛ ولا نريد أن ندخل في بحث حسي يتناول المواضيع المعروضة لكي نترك لآباء المجمع الاهتمام بمعالجتها بحرية: إنما نريد أن ندعوكم، أيها الإخوة المحترمون، إلى أن تسبقوا هذا الدرس ببضعة اعتبارات لتبان، بطريقة أجلى، البواعث التي تدفع الكنيسة إلى إقامة هذا الحوار وتتبينوا بجلاء أيضاً الطرق المحتوم علينا اتباعها والأهداف الواجب أن نبلغ إليها؛ إننا نريد أن نهيء العقول لا أن نتناول المواضيع بالبحث.

ليس في وسعنا أن نعمل الخلاف، ليقيننا أن الحوار يجب أن يكون مزية مهمتنا الرسولية لأنا ورثنا طريقة للعمل وتوجيهاً راعوياً نقلهما إلينا سلفاؤنا باباوات القرن الأخير وفي مقدمتهم العظيم والحكيم لاوون الثالث عشر الذي جسدّ، على نوع ما، الكاتب الإنجيلي الحكيم: “كل كاتب متتلمذ لملكوت السماوات يشبه إنساناً سيد بيت يخرج من كنزه جددا وعتقا” – متى 13 : 52 – لقد مارس السلطة التعليمية الكاثوليكية، بطريقة عجيبة، جاعلاً موضوعاً لتعليمه الغني، مشاكل عصرنا، فدرسها على ضوء كلمة المسيح، كذلك فعل خلفاؤه ولاسيما بيوس الحادي عشر وبيوس الثاني عشر، كما تعلمون، ألم يتركوا لنا تراثاً من التعليم جميلاً وقيما، ثمرة جهد بذلوه بمحبة وحكمة ليتحدوا الفكرة الإلهية بالفكرة البشرية لا في فكرٍ صعبة الادراك بل في لغة الإنسان العصري الحسية؟

وما هي هذه المحاولة الرسولية إن لم تكن حواراً؟ وسلفنا المباشر السعيد الذكر البابا يوحنا الثالث والعشرون ألم يشدد أكثر أيضاً، في تعليمه، على الاهتمام بلقاء قريب بينه وبين نخبة العالم العصري والتفاهم معه؟ ألم يشأ، وبحق، أن يعين للمجمع ذاته غاية راعوية وقوامها أن تتغلغل الرسالة المسيحية في دورة الفكر والتعبير والثقافة والعادة وأميال البشرية كما تعيش وتعمل وتتململ اليوم على سطح الأرض؟ فقبل أن نرد العالم، والأحسن، لأجل أن نهديه، حتم علينا أن ندانيه ونكلمه.

أما فيما يتعلق بشخصنا الوضيع، فإننا، وإن كنا قليلي التأهب للكلام وراغبين في أن لا نلفت أنظار الآخرين إليه، لا نريد، في عرض مقاصدنا على مجمع الأساقفة وعلى الشعب المسيحي، أن نخفي عزمنا على المثابرة، على قياس ما تسمح لنا قوانا وخاصة على قدر ما تعطينا نعمة الله من الوسائل لصنعه، متبعين الطريق ذاتها وباذلين الجهد ذاته، لندنو من العالم الذي اعدتنا العناية للعيش فيه، موجبين على أنفسنا كل مراعاة وإكرام له، كل مبادرة، كل محبة ممكنة، لكي نفهمه ونقدم إليه مواهب الحقيقة والنعمة التي جعلنا المسيح مستودعاً لها لنقاسمه غنانا العجيب، غنى الفداء والرجاء. ففي ذهننا محفورة، بعمق، كلمات المسيح التي نرغب في أن نعزوها إلينا بتواضع ولكن بدون استعفاء: “إن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم” ( يوحنا 3 : 17)

الدين هو حوار بين الله والإنسان

هذا هو، أيها الإخوة المحترمون، أصل الحوار الرفيع الشأن: إنه في نية الله ذاتها. فالدين هو من طبعه علاقة بين الله والإنسان؛ والصلاة تظهر، في حوار، هذه العلاقة؛ والوحي الذي هو العلاقة الفائقة الطبيعة التي اتخذ الله عينه مبادرة اقامتها مع البشرية، يمكنا أن نعتبره حواراً ظهر فيه كلمة الله بالتجسد ومن ثم بالإنجيل. إن المناجاة الأبوية والمقدسة، وقد انقطعت بين الله والإنسان بسبب الخطيئة الأصلية، عادت، بطريقة ميمونة، إلى سابق عهدها في سياق التاريخ. فتاريخ الخلاص يخبرنا، بدقة، بهذا الحوار الطويل والمتنوع الذي ينطلق من الله ويعقد مع الإنسان محادثة متنوعة ومذهلة. ففي محادثة المسيح مع الناس – راجع بار 3 : 38 – يترك لن الله أن نفهم شيئاً من ذاته، سر حياته، الواحدة في جوهرها، المثلثة في الأقانيم، فهنا يقول، أخيراً، كيف يريد أن يُعرف: فهو محبة؛ وكيف يريد أن نعبده ونخدمه. فوصيتنا العظمى هي المحبة. والحوار يتم كاملاً وواثقاً؛ إليه يدعى الولد، والمتصوف فيه يفنى.

لله أخذ مبادرة حوار الخلاص

ينبغي أن تكون دائماً حاضرة في ذهننا هذه العلاقة الفائقة الوصف والحقيقية، علاقة الحوار التي قدمها وأقامها معنا الله الآب بوساطة المسيح في الروح القدس لكي نفهم أية علاقة يجب علينا نحن، أي الكنيسة، أن نقيمها مع البشرية.

إن حوار الخلاص دشنته من تلقاء ذاتها المبادرة الإلهية: على هذا تقوم المحبة “لا أنا نحن أحببنا الله بل هو نفسه أحبنا، وأرسل ابنه كفارة عنا” – رسالة يوحنا الأولى 4 : 10 – وإلينا سيعود أن نأخذ، بدورنا، المبادرة لكي نعمم هذا الحوار مع جميع الناس بدون أن ننتظر أن يكونوا مدعوين إليه.

من محبة الله ومن جودته الإلهية ينبع حوار الخلاص: “فلقد أحب الله العالم حتى أنه بذل ابنه الوحيد لكيلا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية”. (يوحنا 3 : 16) محبة وحيدة حارة ومجردة يجب أن تحرك محبتنا.

إن حوار الخلاص ما قيس باستحقاقات أولئك الذين قد وجه إليهم ولا بالنتائج التي كان سينالها منهم أو بالنتائج التي لم ينلها: “ليس الأصحاء بحاجة إلى طبيب بل المرضى – لوقا 5 : 31 – وحوارنا أيضاً يجب أن يكون بدون حدود وبدون حساب.

إن حوار الخلاص ما أرغم أحداً، مادياً، على القبول به لقد كان طلباً للمحبة رهيباً؛ طلباً، يشكل مسؤولية مرعبة لمن يوجه إليهم (راجع مرقس 11 : 21) فلقد تركهم مع ذلك أحراراً في أن يتجابوا معه أو أن يرفضوه. لقد طُبق على المقتضيات والاستعدادات الروحية عند مستمعيه، (راجع متى 12 : 38 وما يليها)

والقوة الدالة على علامات الأزمنة (راجع متى 13 : 13 وما يليها) ليسهل الرضى الحر بالوحي الإلهي من دون أن ينتزع منهم مع ذلك استحقاق هذا الرضى. كذلك إذا كانت رسالتنا هي تبشير بالحقائق القابلة الجدل وبخلاص ضروري، فلا تظهر مسلحة بالعقاب الخارجي بل بالطرق الشرعية وحدها، طرق التربية البشرية والاقتناع الباطني والمحادثة المألوفة؛ إنها هبة، الخلاص في احترام دائم للحرية الشخصية. حرية الأشخاص المتمدنين.

حوار الخلاص جُعل ممكناً لجميع الناس، وموجهاً إلى جميع الناس بدون تمييز البتة (راجع كولو 3 : 11) وحوارنا أيضاً يجب أن يكون، مبدئياً، عاماً أي كاثوليكياً وخليقاً بأن يُجرى مع كل إنسان إلا إذا كان الإنسان يرفضه رفضاً مطلقاً أو يتظاهر فقط بالقبول به.

الكنيسة واسطة هذا الحوار

عرف حوار الخلاص سيراً تقدمياً حثيثاً وتطورات متوالية متتابعة وأوائل وضيعة قبل أن يبلغ النجاح التام الناجز (راجع متى 13 : 31) وحوارنا أيضاً سيراعي بطئ النضج النفسي والتاريخي، وسيعرف أن ينتظر الساعة التي يريدها الله ليجعله فعالاً؛ وهذا لا يعني أن حوارنا سيرجئ إلى الغد ما يستطيع أن يفعله اليوم؛ فيجب أن تقلقه معرفة الساعة الموآتية ومعرفة قيمة الوقت (راجع أفسس 4 : 16) اليوم، يعني كل يوم، يجب أن يعود إلى البداية، ومن جهتنا نحن بدون أن ننتظر محاورينا.

من الواضح أن علاقات الكنيسة مع العالم يمكن أن تتخذ أشكالاً عديدة تختلف هذه عن تلك؛ فحتى الناحية النظرية، في استطاعة الكنيسة أن تفرض على نفسها تحقيقها إلى الحد الأدنى بسعيها إلى الانكماش على نفسها وانقطاعها عن المجتمع الدنيوي كما في وسعها أن تفرض على نفسها تبيان الشرور التي تستطيع أن تلتقيها فيه وترشقها بالحرم وتؤلب عليها حروباً صليبية؛ وفي مقدورها، على العكس من ذلك، أن تداني المجتمع الدنيوي إلى حد السعي إلى التأثير فيه تأثيراً متفوقاً أو حتى أن تمارس فيه سلطة إلهية وهكذا دواليك…

أما نحن فنعتقد، على العكس من ذلك، أن علاقة الكنيسة مع العالم، بدون أن تغضي عن أشكال أخرى شرعية، تستطيع أن تظهر بشكل حوار؛ وحوار لا يكون دائماً نفس الحوار، على أن يكون موافقاً لخلق المحاور ولظروف الواقع – وفي الحقيقة إن الحوار مع ولد هو غيره مع يافع؛ وحوار مع المؤمن هو غيره مع اللا مؤمن – وهذا ما توحي به عادة منتشرة الآن وهي أن نفهم، على هذا الشكل، العلاقات بين المقدّس والدنيوي؛ ويعزز انتشارها النشاط الذي يكيف المجتمع العصري ويعدد تظاهراته، وكذلك نضج الإنسان الديني أو سواه الذي جعلته التربية والثقافة خليقاً بالتفكير والكلام وبالحوار كما ينبغي.

ويدل شكل الحوار هذا على أن من يقوم به يتحلى بأدب وكياسة واحترام ومودة وجودة؛ وإنه ينبذ كل حكم مسبق، وكل جدل مهين ومحوّل إلى عادة وكل محادثات باطلة لا طائل من ورائها. فإذا كان لا يهدف إلى أن يحصل مباشرة على هداية المحاور، لأنه يحترم مكانته وحريته، فيهدف مع ذلك إلى أن يحصل على حظوته ويريد أن يهيئه إلى اتحاد في الشعور والاقتناع أكمل. وخلاصة الكلام أن الحوار يفترض حالة نفسية فينا نحن الذين نود أن نفتح بابه ونغذيه مع جميع من يعايشنا: إن الحالة النفسية هذه هي حالة من يشعر في أعماقه بأثقال المهمة الرسولية، من يعرف أنه لم يعد في استطاعته أن يفصل بين خلاصه وبين السعي إلى خلاص الآخرين، بل يبذل جهده، بدون انقطاع، في أن يروج للرسالة التي استودعها في المداولات المتبادلة بين الناس.

صفات الحوار: الصراحة، الدعة، الثقة، الفطنة.

الحوار هو إذن وسيلة لممارسة الرسالة الرسولية؛ هو فن الاتصال الروحي. أما صفاته فهي الآتية:

أولاً- الصراحة قبل كل شيء: الحوار يفترض ويتطلب أن يتفاهم المتحاورون، لأن الحوار هو دعوة إلى ممارسة قوى الإنسان العليا. وفي هذه الصفة كفاية لتحله بين أنبل تظاهرات حيوية الإنسان وأشرف نشاطات الثقافة البشرية. وهذا المطلب الأولي يكفي أيضاً ليوقظ غيرتنا الرسولية إلى إعادة النظر بجميع أشكال لهجتنا، فهل ممكن فهمها؟ هل هي شعبية؟ هل هي من خيار اللهجات؟

ثانياً- الدعة تلك الصفة التي عرض علينا المسيح أن نتعلمها منه: “احملوا نيري عليكم وكونوا لي تلاميذ لأني وديع ومتواضع القلب”. (متى 11 : 29) فلن يكون الحوار متكبراً ولا لاذعاً ولا مهيناً. تأثيره ينبع من الداخل، من الحقيقة التي يعرضها ويشرحها، من المحبة التي ينشدها، من القدوة التي يتخذها، ولن يكون وصية ولا يصدر بلهجة آمرة؛ إنه سلمي ويتحاشى الطرق العنيفة؛ إنه صبور جلود؛ إنه سخي جواد؛

ثالثاً- الثقة في قوة كلمته الخاصة كالثقة في أهلية المحاور لاقتباله؛ وهذه الثقة تحرك إلى المسارة والصداقة وتتحد العقول بعضها ببعض في سعي متبادل وراء خير ينفي كل غاية شخصية ومأرب أناني.

رابعاً- الفطنة التربوية أخيراً التي تعتد كثيراً بحالات المستمع النفسية والأدبية (راجع متى 7 : 6) إذا كان ولداً أم إنساناً أمياً أم غير متهيء أم حذراً أم خصماً أم عدواً؟ وتسعى أيضاً إلى معرفة شعور السوى وإلى تكييف ذاتها كما ينبغي، وإلى تغيير عرضها الموضوع لكيلا تحزنه وتغمه وتغدو غير مفهومة عنده.

ففي حوار هذه صفاته يتحقق الجمع بين الحقيقة والمحبة والفهم والمحبة. ففي الحوار نكتشف كم تختلف الطرق التي تقود إلى نور الإيمان وكيف نتمكن من أن نوجهها وجهة واحدة إلى هذه الغاية؛ حتى ولو كانت تلك الطرق مختلفة الاتجاه، يمكن أن تصير مكملة بعضها بعضاً إذا سقنا حديثنا خارج الدروب المطروقة وإذا فرضنا عليه أن يعمق أبحاثه ويجدد تعابيره. فالتمرس في هذا الجدل الفكري والصبور يعيننا على اكتشاف عناصر الحقيقة حتى في آراء الآخرين ونظرياتهم ويلزمنا بأن نعبر بصدق عظيم عن تعليمنا، ويثبتنا عن التعب الذي نكون تكبدناه من عرض اعتراضات الآخرين وبطئ استساغتهم لأقوالنا. إن التمرن في هذا الجدل المحكيّ عنه يجعل منا حكماء ويصيرنا معلمين.

حوار في الحقيقة وبدون لبس وإبهام

وما هي صيغة عرضه؟

لحوار الخلاص صيغ كثيرة. فيخضع للمقتضيات التي يلقاها ويختار الوسائط الموآتية ولا يتقيد بالأحكام السابقة الباطلة ولا يلزم تعابير لا تتغير عندما تكون هذه قد بطلت أن تكون محكية ومؤثرة في الناس؛ وهنا تطرح قضية مهمة، قضية تطبيق رسالة الكنيسة على حياة الناس في زمن معين، وفي مكان معين. وفي ثقافة معينة وفي وضع اجتماعي معين.

فإلى أيّ حد تلتزم الكنيسة بأن تتوافق مع الظروف التاريخية والمحلية التي تنتشر فيها رسالتها؟ وكيف يجب عليها أن تدرء عنها خطر مذهب النسبية الذي قد يطعن في أمانتها للعقيدة ووفائها للسنة الأدبية؟ ولكن في الوقت ذاته كيف تجعل ذاتها قادرة على أن تداني جميع الناس لتخلصهم جميعاً على مثال الرسول: “وصرت كلا للكل لأخلصهم جميعاً” (كورنتس أولى 9 : 22).

إننا لا نخلص العالم من الخارج. فينبغي، كما فعل كلمة الله المتأنس أن نستسيغ، إلى حد ما، صيغ حياة من نريد أن نحمل إليهم رسالة المسيح، وبدون أن نطالب بالامتيازات التي تباعد وبدون أن نتمسك بحدود لغة غير مفهومة، يجب أن نتقاسم العادات العامة شريطة أن تكون إنسانية وشريفة وبخاصة عادات الوضعاء، إذا شئنا أن يُصغى إلينا ونُفهم. ينبغي حتى قبل أن نتكلم، أن نصغي إلى صوت الإنسان، وبزيادة، إلى قلبه. ينبغي أن نفهمه، وعلى قدر ما نستطيع، أن نحترمه ونسير، إذا كان مستحقاً، معه في وجهته. ينبغي أن نجعل من أنفسنا إخوة الناس من حيث نريد أن نكون رعاتهم وأباءهم ومعلميهم. إن مناخ الحوار هو المحبة، أو بالأحرى، هي الخدمة؛ بهذا كله حتم علينا أن نذكر أنفسنا ونبذل قصارى الجهد في أن نتمه بالعمل، عملا بالمثل والوصية اللذين تركهما لنا المسيح (راجع يوحنا 13 : 14 – 17).

ولكن الخطر باق؛ إن حرفة الرسول محفوفة بالأخطار واهتمامنا بمداناة إخوتنا لا يجوز أن ينال من الحقيقة ويترجم إلى تلطيفها وإلى تخفيضها وإلى الانتقاص من شأنها ولا يمكن أن يكون حوارنا ضعفاً بإزاء تعهدات إيماننا؛ ولا يمكن الرسالة أن تسالم وتتحول إلى تنازل مبهم بشأن مبادئ الفكر والعمل التي يجب أن تطبع بطابعها إيماننا المسيحي.

إن مذهب التساهل ومذهب توحيد الآراء هما، في الحقيقة، شكلان للارتياب في قوة ومضمون كلمة الله التي نريد نحن أن نبشر بها؛ إن من كان وفياً لتعليم المسيح، أميناً له، يستطيع وحده أن يكون رسولاً؛ ومن كان يعيش ملء دعوته المسيحية يمكنه أن يكون في عصمة من عدوى الأضاليل التي يعايشها ويدخل في المعطيات معها.

نحن نعتقد أن المجمع، عندما يقدم على معالجة القضايا المتعلقة بالكنيسة، العاملة في العالم العصري، سيعين بضعة مبادئ نظرية وعملية من شأنها أن تهدي سواء السبيل حوارنا مع إناس عصرنا. ونعتقد أيضاً فيما يختص، من جهة، بمهمة الكنيسة الرسولية بحصر المعنى؛ ومن جهة أخرى، بالأحوال المختلفة والقابلة التغيير حيث تتم هذه الرسالة، سيكون من حق إدارة الكنيسة ذاتها أن تتدخل، من وقت إلى آخر، لتضع بضعة حدود وتشير إلى طرق، وتعرض صيغاً مختلفة بغية أن تشجع تشجيعاً متواصلاً على إقامة حوار حي وخيّر.

الحوار لا يلغي الوعظ بالحقيقة.

سنترك هذا الموضوع إذن مقتصرين على التذكير، مرة أخرى، بالأهمية العظمى التي يحتفظ بها الوعظ المسيحي ويتولاها اليوم، أكثر من أمس فما قبل، في إطار المهمة الرسولية وفي إطار ما يهمنا الآن، عنينا: الحوار.

ليس من طريقة لنشر الفكر، حتى ولو أوصلها التكنيك إلى القمة، بواسطة الصحافة ووسائل السمع والنظر، تقوم مقام الوعظ، فالرسالة والوعظ هما، على نوع ما، متعادلان، فالوعظ هو الرسالة الأولى. إن رسالتنا، أيها الإخوة المحترمون، هي خدمة الكلمة قبل أن تكون شيئاً آخر؛ إننا نعرف هذا؛ ولكن يلوح لنا أنه من المناسب أن نذكر أنفسنا به في هذا الوقت لنسم عملنا الراعوي بطابعه الصحيح؛ فيترتب علينا أن نعود إلى دراسة واتقان لا الفصاحة البشرية أو الخطابة التي لا طائل فيها بل إلى المهارة الصحيحة في إلقاء الكلمة المقدسة.

يجب أن نسعى وراء شرائع عدم التصنع في الوعظ ونبحث في طريقة تجعله صريحاً وقوياً ومؤثراً لكي نتغلب على عدمن حذاقتنا الطبيعية في استخدامنا وسيلة روحية من النبل والسرية بحيث يعدلان نبل الكلمة وسريتها؛ ولكي ننافس كما يجب، أناساً لكلمتهم اليوم تأثير قوي كل مرة يعتلون منابر الرأي العام. ومن الرب ينبغي أن نطلب أن يؤتينا موهبة الكلام القيمة والفاتنة (راجع أرميا 1 : 6) لنكون جديرين بأن نضع الإيمان في نقطة انطلاقه، الغنية بفعاليتها للعمل التطبيقي (راجع رومة 10 : 18) ولكي نوصل رسالتنا إلى أقاصي الأرض (راجع مزمور 18 : 5؛ ورومة 10 : 18) ولكي تجدنا قرارات المجمع “بشأن الليتورجية المقدسة”، فيما يختص بخدمة الكلمة، غيورين عليها وحاذقين في تطبيقها، وليتم التعليم المسيحي الموجه إلى الشعب المسيحي وإلى جميع الناس الذين يمكن أن نقدمه إليهم، بصيراً في لهجته، حكيماً بأسلوبه، دائباً في ممارسته؛ ليكن قوياً بشواهد الفضائل الحقيقة ومعنياً بالتقدم وباستدراج مستمعيه إلى الثبات في الإيمان وإلى سرعة ادراك الألفة بين كلمة الله والحياة، وإلى أنوار الله الحي.

الذين يتحاورون مع الكنيسة.

وينبغي أخيراً أن نقول شيئاً عمن يتوجه إليهم حوارنا؛ على أننا لا نريد، حتى من هذه الناحية، أن نسبق حكم المجمع؛ وعما قليل سنسمعه إنشاء الله. وفي كلامنا، بالإجمال، على الحوار الذي يجب على الكنيسة الكاثوليكية أن تتخذه بحمية جديدة، لنكتف بأن نشير إلى أنه ينبغي للكنيسة أن تكون متهيئة لإقامة الحوار مع جميع الناس ذوي الإرادة الصالحة سواء أكانوا داخل نطاقها أم خارجه.

ليس أحد غريباً عن قلب الكنيسة؛ وجميع الناس، بالنظر إلى مهمتها، سواء؛ فمن جهتها لا تحسب أحداً عدواً لها، ما لم يرد هو أن يكونه. وليس عن عبث أسمت نفسها كاثوليكية؛ وليس عن عبث أيضاً أن تكون مكلفة بأن تعمل في العالم للوحدة والمحبة والسلام.

الكنيسة تقول للناس: إني أملك ما تفتشون عنه

لا تجهل الكنيسة ما لمثل هذه الرسالة من أبعاد رهيبة؛ ولا يفوت علمها التفاوت العددي بين ما هي وبين ما هم سكان الأرض؛ وهي أعلم الناس بحدود قوتها؛ وتعرف تمام المعرفة قصورها وأخصاءها الخاصة؛ وتعلم أيضاً أن حفاوة الناس بالإنجيل لا تتعلق، في نهاية الأمر، بأي جهد رسولي ولا بأي ظرف زمني موآت، لعلمها أن الإيمان هو عطية من الله؛ والله وحده يرسم للعالم خطوط خلاصه ويعين وقته؛ ولكن الكنيسة تعلم أنها بذرة، أنها خميرة، أنها ملح العالم ونوره؛ والكنيسة تعرف جدّة العالم العصري المدهشة ولكنها بطمأنينة وثقة ساذجة تنتصب على دروب التاريخ وتقول للناس: “إني أملك ما تفتشون عنه؛ إني أملك ما ينقصكم” إنها لا تعدهم بالسعادة على الأرض؛ ولكنها تقدم إليهم شيئاً: – نورها ونعمتها – ليتمكنوا من أن يبلغوا إليها على قدر ما يستطيعون. ثم تحدث الناس عن مصيرهم الأخير؛ وهكذا تكلمهم على الحقيقة وعلى العدل وعلى الحرية والتقدم والإلفة والسلام والمدنية. تلك هي كلمات تملك الكنيسة سرها. لقد وكله إليها المسيح؛ وبالتالي، إن للكنيسة رسالة لجميع فئات البشرية: للأولاد، للشبان، لرجل العلم والفكر، لعالم العمال والطبقات الاجتماعية، للفنانين ولرجال السياسة وللحكام، ولاسيما للفقراء والمغمورين والمتألمين وحتى للمدنفين؛ حقاً إن رسالتها هي لجميع الناس.

من الممكن أن يظهر لمن يسمعنا نتكلم هكذا، أننا نستسلم للحماس ينزو بنا، وإننا نغمض الطرف عن الحالة الراهنة القائمة بين البشرية والكنيسة. ليست هذه الحال، حالنا. فنحن نرى جيداً الوضع الحسي؛ ولكي نعطي فكرة موجزة عن الأوضاع المختلفة، نعتقد أن في استطاعتنا أن نوزعها على دوائر مركزية مشتركة قائمة حول المركز الذي وضعتنا فيه يد الله.

الكنيسة تخاطب جميع الناس

هناك دائرة أولى، دائرة واسعة وواسعة جداً نعجز عن أن نرى حدودها لأنها تختلط بأفاق الأرض. مساحتها تغطي البشرية: إن مساحتها هي مساحة العالم؛ فنحن نقيس المسافة التي تمسكها بعيدة منا؛ ولكننا لا نشعر أنها غريبة عنا، فكل ما هو بشري وإنساني يعنينا؛ بيننا وبين البشرية شراكة في الطبيعة أي في الحياة مع جميع مواهبها وجميع قضاياها؛ ونحن نرضى بأن نقاسمها هذا الشمول؛ ونحن مستعدون لنقبل التماسات حاجاتها الأساسية؛ ونصفق لاثباتات عبقريتها الجديدة، وهي بعض الأحيان، سامية؛ وعندنا حقائق أدبية وحيوية لنعرضها على المعرفة البشرية ونرسخها فيها، لأنها خيرة ونافعة لجميع الناس، وحيثما كتب الإنسان على نفسه أن يفهم ذاته ويفهم العالم نستطيع أن نحاوره ونحادثه؛ وحيثما تجتمع جماعات الشعوب لتقيم حدوداً لحقوق الإنسان وواجباته نتشرف عندما تسمح لنا بالجلوس بينها. وإذا وجدت في الإنسان “نفس من طبعها مسيحية” نريد أن نؤدي لها احترامنا ونعرض عليها حوارنا. في استطاعتنا أن نذكر أنفسنا ونذكر جميع الناس كيف أن موقفنا هو، من جهة، مجرد من كل غاية، منزه عن كل مأرب: إذ ليس لنا أي هدف سياسي أو زمني؛ ومن جهة أخرى، كيف أنه سينزع إلى أن يأخذ على عاتقه أن يرفع إلى المستوى الفائق الطبيعة والمسيحي، كل قيمة بشرية وأرضية سليمة. لسنا نحن المدنية بل نحن المحركون الأولون لها وإليها.

رفض الحوار من قبل من ينكرون وجود الله…

نحن عالمون، مع ذلك؛ أن في هذه الدائرة اللا محدودة أناساً عديدين وعددهم عظيم، لا يدينون، وياللأسف، بأي دين؛ ونعرف أيضاً، أن عدداً كبيراً يعلنون، بطرق شتى، أنهم ملحدون ومن بينهم نعرف بعضاً يعترفون – جهاراً – بالكفر ويقيمون من أ نفسهم مدافعين عنه مروجين له كأنهم يوروّجون لمنهاج تربية بشرية وسلوك سياسي، في اقتناع صادق، ولكنه مشؤوم، لمنهاج يحرّر الإنسان من أفكار كاذبة وبالية تلامس الحياة والعالم، ليقيموا مكانها، كما يزعمون، مفهوماً علمياً، مطابقاً لمقتضيات التقدم العصري.

هذه الظاهرة هي، من ظاهرات عصرنا، أخطرها؛ ويقيننا المتين هو أن النظرية التي يقوم عليها إنكار الله تتضمن ضلالاً أساسياً لا تتجاوب مع مطالب العقل الأخيرة والمحتومة، وأنها تحرم نظام العالم العقلي من أسسه الصحيحة والخصبة وتدخل، في الحياة البشرية، لا صيغة حلّ بل عقيدة عمياء تحط من قدرها وتجعلها حزينة وتنسف من الأساس كل أسلوب اجتماعي يزعم أنه مستند عليها. إنها ليست تحرراً بل محاولة فاجعة لإطفاء نور الله الحي. لذلك نحن نقاوم بكل ما أوتينا من قوة هذا الإنكار الكاسح، حباً بالحقيقة، وبقوة الواجب المقدس القاضي علينا بالاعتراف بالمسيح وإنجيله اعترافاً صادقاً، قياماً بواجب المحبة القوية التي تربطنا بمصير البشرية ولن يقوى شيء على أن يقتلعه منا؛ إننا نقاومه مع أملٍ لا يغلب في أن الإنسان العصري سيعرف يوماً أن يكتشف في المفهوم الديني الذي تقدمه إليه الكثلكة، دعوته الخاصة إلى مدينة لن تموت ولكنها تتقدم بدون انقطاع نحو الكمال الطبيعي والفائق الطبيعة، كمال العقل البشري الذي تجعله نعمة الله قادراً على أن يمتلك امتلاكاً شريفاً وسلامياً الخيرات الأرضية؛ وخليقاً، في الوقت عينه، بأن يفتح بصيرته على الخيرات الأبدية.

… ولا سيما من قبل الشيوعية الملحدة.

هذه هي الأسباب التي تضطرنا كما اضطرت سلفاءنا ومعهم كل من يعنى بالقيم الدينية، إلى أن نشجب ونحرم المذاهب الفكرية المنكرة وجود الله والمضطهدة الكنيسة، مذاهب غالباً ما تكون متحدة اتحاداً جوهرياً بأنظمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، ومن بينها، بنوع خاص، الشيوعية الملحدة. لسنا نحن، على نوع ما، من نحرم على قدر ما تحرم نفسها تلك المذاهب والأنظمة التي تناقضنا مناقضة أساسية بأفكارها وتجور علينا بأفعالها وتظلمنا بتصرفاتها.

إن شكوانا هي، في الواقع، صراخ ضحايا أكثر مما هي حكم قضاة. وفي هذه الأحوال تمسي إقامة الحوار صعبة جداً حتى لا نقول مستحيلة، وإن لم يكن في نيتنا اليوم، أيضاً، أن نصدر أي حكم مسبق بشأن الأشخاص الذين يعترفون بهذه المذاهب وينتمون إلى هذه الأنظمة. فالجدل هو دائماً ممكن عند من يحب الحقيقة؛ ولكن هنالك عوائق، طابعها أدبي، تضاعف، فوق الحد، الصعوبات، للافتقار إلى حرية كافية، حرية الحكم والعمل، ومن ثم، لسوء استخدام الجدل الذي يُرمى من ورائه إلى التفتيش عن الحقيقة المجردة والتعبير عنها؛ ولكنه يستخدم لغايات نفعية متفق عليها مسبقاً.

فلهذا السبب يحل الصمت محل الحوار. فكنيسة الصمت، مثلاً، تسكت فلا تتكلم بعد إلا بألمها وعذابها؛ وصمتها يشاطرها فيه مجتمع كامل مضغوط عليه ومحروم من شرفه حيث حقوق العقل تنحرها القوة التي تتصرف بمصيره كما يحلو لها.

وفي هذه الحال، حتى ولو تيسر لكلمتنا أن تُسمع، فكيف تستطيع أن تعرض الحوار وقد حكم عليها بأن تكون: “صوتاً، صارخاً في الصحراء” (مرقس 1 : 3) فالصمت، والصراخ والصبر ودائماً المحبة تصبح، في هذه الحال، شهادة في طاقة الكنيسة أن تعطيها أيضاً وليس في استطاعة الموت ذاته أن يخنقها.

الكنيسة شاعرة بمأساة الإلحاد.

ولمّا كان واجبنا يقضي علينا بأن نشدد على إثبات الدين والدفاع عنه وعن القيم الإنسانية التي يعلنها وينادي بها ويدعمها، سنخصص جهداً راعوياً، جهداً فكرياً لكي ندرك عند الملحد المعاصر، في أعماق فكره، بواعث قلقه وإلحاده، فنجدها متشابكة وعديدة؛ وهذا ما يجعلنا فطنين في طريقة تقييمها ويمكنّنا من أن نفندها وندحضها، أنا نجدها تتولد، تارة، من المطلب ذاته المتعلق بتقديم العالم الإلهي؛ فالملحدون يريدونه أرفع وأطهر من التقديم الذي يضعها، موضع العمل، بعض صيغ ناقصة من حيث اللغة والعبارة، صيغ من الواجب علينا أن نجتهد في أن نجعلها، ما استطعنا، نقية وسامية لنعبر بطريقة أفضل عن الأمور المقدسة؛ وما كانت تلك الصيغ الاعلامات تدل عليها. إن حجج الإلحاد، المتسمة بسمة القلق، والملونة بألوان الشهوة والخيال – ولكنها غالباً ما تكون سخية أيضاً – يوحي بها حكم بالعدالة والتقدم، تنزع إلى غايات اجتماعية مؤلهة: إنها مواد بديلة عن المطلق والضروري، تكشف عن الحاجة المحتومة إلى المبدأ الإلهي وإلى الحياة الإلهية، التي يعود لسلطتنا التعليمية أن تبين، بصبر وحكمة، سموها وملازمتها للطبيعة البشرية. أنا نرى أوضاع الإلحاد تعتز، وبعض الأحيان بحماس سليم النية وبخضوع دقيق لمطلب الروح البشرية العقلي في جهده لشرح المسكونة شرحاً علمياً. وهذا الرجوع إلى العقل لا يُشك فيه لارتكازه، إلى حدّ، على طرق الفكر المنطقية وفي بعض الأحيان لالتقائه بطرق مدرستنا الكلاسيكية. فضد إرادة هؤلاء أنفسهم الذين يزعمون أنهم يبتدعون سلاحاً لإلحادهم لا يغلب، ترى خطتهم، بقوتها الباطنية، نفسها مجرورة، في النهاية، إلى تأكيد جديد لوجود الله الأعظم في دنيا علم المعقولات كما في عالم المنطق.

أفلا يقوم من بيننا أحد يستطيع أن يساعد على أن يكون تطور الفكر المحتوم، هذا الذي يوقفه الملحد السياسي – العلمي عند نقطة معينة، مطفئاً هكذا النور الأسمى لفهم المسكونة، ليصبه في مفهوم الواقع المجرد، واقع العالم المسكوني الذي يعيد إلى العقل معنى الوجود الإلهي، وإلى الشفاه مناجاة وضيعة تمتم صلاة مباركة؟

أنا نرى ملحدين تحركهم، بعض الأحيان، عواطف نبيلة، وقد أضجرتهم دونية وأنانية مجتمعات اجتماعية كثيرة، مستعيرة في الوقت المناسب من إنجيلنا صيغاً ولهجة تعاضد وشفقة بشرية: أفلا نصبح يوماً خليقين بأن نرجع تلك التعابير عن القيم الأدبية إلى مصادرها الحقيقية التي هي مسيحية. لذلك فيما نحن نذكر ما كتبه سلفنا السعيد الذكر البابا يوحنا الثالث والعشرون في رسالته العامة “السلام على الأرض” أي أن تعاليم هذه الحركات، بعد إذ تُقام وتحدد، تبقى دوماً هي هي، ولكن الحركات ذاتها لا يمكن إلا أن تتطور وتصير عرضة للتغيير، حتى العميق منها (راجع عدد 5) فنحن لا نيأس من أن نراها يوماً تفتح مع الكنيسة حواراً إيجابياً آخر، يختلف عن الحاضر، المقصور إجبارياً، على أن يرثي لنا ويشفق علينا.

هذه الرغبة في الحوار تشكل إعلان السلام.

على أنَّ لا نستطيع أن نكف عن النظر إلى العالم العصري بدون أن نعبر عن أمنية حلوة: وهي أن يكون في استطاعة عزمنا على تهذيب وتكميل حوارنا مع المتجاوبين المختلفين ومع المتلونين الذين يقدمهم الحوار من ذاته، أن يخدم السلام بين الناس. أما من حيث الطريقة، وأما من حيث المساهمة الخيرة والحكيمة لأن هذا الحوار في وسعه أن يحيي عند الناس اعتبار القيم العليا.

إن افتتاح حوار كالذي يريده حوارنا، مجرداً موضوعياً، صادقاً، هو، بحد ذاته، إعلان لخدمة سلام حرّ وشريف؛ سلام ينبذ التظاهر والمنافسات والغش والخيانات فلا يستطيع إلا أن يشهّر ويشجب، كجريمة وكخراب، الحرب الهجومية حرب الاعتداء حرب الفتوحات أو السيادة؛ ولا يستطيع إلا أن يمتد من العلاقات التي في قمة الأمم إلى العلاقات التي في جسم الأمم عينها وإلى العلاقات التي في الطبقات الدنيا، اجتماعية كانت أم عائلية أم فردية لكي ينشر في جميع المنظمات وفي جميع العقول معنى وحبّ وواجب السلام.

الكنيسة تخاطب جميع الذين يؤمنون بالله

ثم نرى حولنا دائرة عظيمة، هي أيضاً؛ ولكنها أقل بعداً منا: هي أولاً وقبل كل شيء دائرة الناس الذين يعبدون الله الواحد والأكبر؛ الله الذي نعبده نحن أيضاً؛ إننا نلمح إلى أبناء الشعب العبراني، الخليقين باحترامنا ومحبتنا، الأمناء على الدين الذي نسميه، دين العهد القديم؛ ثم إلى عباد الله، وفقاً لمفهوم الديانة الموحدة – الإسلام بنوع خاص – الذين يستحقون إعجابنا لأجل ما في عبادتهم الله من حق ومن صالح؛ ثم أيضاً مؤمني الديانات الكبرى في إفريقيا وآسيا. من الواضح أنّا لا نستطيع أن نقاسمهم هذه التعابير الدينية المختلفة ولا أن نقف لا مبالين كما لو كانت تعفي المؤمنين بها من البحث عما إذا كان الله نفسه لم يوح بالصيغة المعصومة من الضلال والكاملة والنهائية وبموجبها يريد أن يُعرف وُيحب ويُخدم، فعلى العكس من ذلك وإطاعة منا لواجب الصدق، ينبغي أن نبين عن يقيننا أن الديانة الحقيقية هي واحدة ووحيدة وأنها هي الديانة الكاثوليكية ونغذي رجاءنا في أن نرى جميع الذين يفتشون عن الله ويعبدونه يعرفونها كما هي.

ولكننا نأبى إلا أن نعترف، باحترام، بالقيم الروحية والأدبية، قيم الديانات المختلفة اللا مسيحية، نريد أن نرقّيها ونحمى المثل العليا المشتركة بيننا في دنيا الحرية الدينية والأخوة البشرية والثقافة السليمة والمعونة الاجتماعية والنظام المدني. إن الحوار بشأن هذه المثل العليا المشتركة ممكن من قبلنا وسوف لا نتأخر عن أن نقدمه لمن يقبله في احترام متبادل وصادق.

الكنيسة تخاطب المسيحيين المنفصلين عن رومة

وهذه هي دائرة العالم الأقرب إلينا، الدائرة التي نسميها مسيحية. إن الحوار الذي بدأ وأسمي مسكونياً قد قطع شوطاً بعيداً في بعض القطاعات وأصاب نجاحاً إيجابياً. هناك أشياء كثيرة ينبغي أن نقولها عن هذا الموضوع المتشابك والدقيق؛ ولكننا لا نستطيع أن ننجزه هنا بل نقتصر على بضعة خطوط، مع ذلك معروفة. وبملء حريتنا نتبنى المبدأ القائل: بأن نبين بجلاء، ما هو مشترك بيننا قبل أن نبين ما يقسمنا ويباعد بيننا: إنه لموضوع صالح لحوارنا وخصب في معطياته. ونحن، قلبياً، مستعدون لنتتبعه؛ ونزيد أننا مستعدون، فيما يختص بالنقاط العديدة التي تفرق بيننا من حيث التقاليد والروحانية والشرائع القانونية والعبادة، لندرس كيف نتجاوب مع رغبات إخواننا المسيحيين المنفصلين، حتى الآن، عنا؛ وليس أشهى على قلبنا من أن نضمهم إلى صدرنا في وحدة الإيمان والمحبة الكاملة؛ ولكن نرى أنه من الواجب علينا أن نقول أيضاً: إنه ليس في استطاعتنا ولا من سلطاننا أن نتساهل بسلامة الإيمان وبمقتضيات المحبة؛ نقول هذا لأننا نستشف من هذا القبيل حذراً ومقاومة، ولكن بما أن الكنيسة الكاثوليكية بادرت إلى إعادة النظر في تنظيم حظيرة المسيح فسوف لا تتوقف عن التقدم بكل صبر وأناة ومع مراعاة ما تجب مراعاته؛ وسوف لا تني عن أن تبين كيف أن الامتيازات التي لا تزال تبعد عنها الأخوة المنفصلين ليست هي ثمرة مطامع تاريخية أو ثمرة درس لاهوتي خيالي، إنما هي متأتية من إرادة المسيح؛ وأنها، إذا ما فهمت بمعناها الحقيقي، تعود بالخير على الجميع، وتساعد على الوحدة المشتركة والكمال المسيحي المشترك؛ ولا تنفك الكنيسة الكاثوليكية عن أن تجعل ذاتها خليقة وجديرة، في الصلاة والتوبة، بالمصالحة المنشودة.

لا يمكن أن تكون الأولوية الرومانية عائقاً في سبيل الوحدة.

هناك فكرة في هذا الشأن تغمنا وهي أن نرى عدداً كبيراً من إخواننا المنفصلين، يعتبروننا، نحن حماة هذه المصالحة، عائقاً في سبيلها بحجّة أولوية الشرف والولاية التي منحها المسيح بطرس رسوله وعنه نحن ورثناها. ألا يقول بعضهم: أنه لو أبعدت أولوية البابا لكانت وحدة الكنائس المنفصلة بالكنيسة الكاثوليكية أسهل؟ نريد أن نطلب من إخواننا المنفصلين أن يتبصروا في ميوعة هذا الافتراض؛ لا لأن الكنيسة الكاثوليكية لا تعود، بدون البابا، كما هي فقط، بل لأن مهمة بطرس الراعوية العليا، الفعالة والجازمة إذا ما نقصت في كنيسة المسيح، فالوحدة تتفكك؛ وعبثاً تسعى بعدئذ إلى أقامتها على مبادئ تقوم مقام المبدأ الشرعي الوحيد، الذي أثبته المسيح عينه: لقد أصاب القديس أيرونيمس إذ كتب: “سيكون في الكنيسة انفصالات على عدد الكهنة” / جدل ضد لوسيقاربانوس / وينبغي أن نتأمل في أن هذا المدار المركزي، هذه السلطة العليا في الكنيسة، لا تريد أن تخلق سيادة كبرياء روحية وسيطرة بشرية بل رئاسة خدمة ورسالة محبة، وليس من قبيل البيان الباطل أن نسبغ على البابا لقب: “خادمً خدمة الله”.

هذا هو المخطط الذي يعنى به حوارنا، فإننا قبل أن نجريه محادثة أخوية نقوم به مناجاة مع الآب السماوي في دفق صلاة ورجاء.

ويجب علينا أن نبين، في فرح وثقة، أن هذا القطاع المتنوع والمتّسع جداً، قطاع الأخوة المنفصلين، تتفاعل فيه خميرة روحية يظهر لنا أنها تمهد لتقدم معزّ على طريق رجوعهم إلى مكانهم في كنيسة المسيح الواحدة؛ ونريد أن نستعطف نفحة الروح القدس على الحركة المسكونية؛ ونكرر تأثرنا وفرحنا للمقابلة، المفعمة محبة وأملاً جديداً التي جرت لنا، في أورشليم، مع البطريرك أثيناغوراس؛ ونريد أن نحيي باحترام ومعرفة جميل، تدخل عدد كبير من ممثلي الكنائس المنفصلة في المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني.

ونريد أن نؤكد مرة أخرى أننا ننظر اهتمام وعناية دينية إلى الظاهرات الروحية التي لها علاقة بقضية الوحدة التي تهم أشخاصاً وجماعات وجمعيات رهبانية حية ونبيلة. وبمحبة واحترام نحيي جميع هؤلاء المسيحيين، في انتظار أن نستطيع، بطريقة أفضل، في حوار الصدق والمحبة أن نعمل معهم لقضية المسيح والوحدة التي أرادها لكنيسته.

وأخيراً تخاطب الكنيسة أبناءها.

وفي النهاية يقدم حوارنا ذاته إلى أبناء بيت الله، الكنيسة الواحدة، المقدسة، الكاثوليكية والرسولية التي كنيسة رومة هي “أمها ورأسها: وكم يحلو لنا أن نتذوقه بملء الإيمان والمحبة والأعمال، هذا الحوار العائلي! وكما نريده عظيماً وحميماً وعالماً بجميع الحقائق وجميع الفضائل وجميع حقائق تراثنا العقائدي والروحي وصادقاً ومؤثراً في روحانيته الصحيحة؛ وسريعاً إلى الترحيب بآراء وأحكام عالمنا العصري العديدة؛ وقادراً على جعل الكاثوليك أناساً صالحين حقاً، أناساً حكماء، أناساً أحراراً، أناساً مفعمين صدقاً وقوة.

وهذه الرغبة في أن نعطي علاقات الكنيسة الداخلية مزية حوار بين أعضاء جماعة مبدأها الأساسي المحبة، لا تنفي ممارسة فضيلة الطاعة حيث تكون ممارسة المهمة الخاصة بالسلطة، من جهة، وممارسة الخضوع من الجهة الأخرى يستدعيها، أما النظام المناسب لكل مجتمع منظم، وأما بنوع خاص، تنظيم الكنيسة المتسلسل. سلطة الكنيسة هو المسيح من وضعها؛ إنها تمثله وهي ناقلة كلمته المسؤولة؛ وهي ترجمة محبته الرسولية إلى حد أن الطاعة المنطلقة من باعث إيمان تصبح مدرسة تواضع إنجيلي، وتشرك المطيع في الحكمة والوحدة والبنيان و المحبة التي تدعم الجسم الكنسي وتمنح من يفرضه ويطبقه على نفسه استحقاق الاقتداء بالمسيح “الذي جعل نفسه مطيعاً حتى الموت” (فيليبي 2 : 8).