آلام المسيح وصلبه

الميتروبوليت إيروثيوس فلاخوس

الميتروبوليت إيروثيوس فلاخوس

نقلها إلى العربية الأب أنطوان ملكي

يوجد مقاربات كثيرة لآلام المسيح وصلبه، كلٌ بحسب طريقة حياته. المقاربة الأولى إنسانية المركز يغلب عليها العنصر العاطفي الوجداني. الثانية هي المسمّاة الأخلاقية وفيها تُطبَّق آلام المسيح وصلبه على وقائع حياة الناس وعلى الظروف المؤلمة عند الأفراد. والثالثة هي المقاربة اللاهوتية التي يغلب عليها الواقع وفيها الندامة مرتبطة دون انفصال بالفرح المرّ. نستند في التحليل التالي إلى هذه الطريقة الأخيرة حيث تُقارَب الأحداث من ضمن لاهوت الكنيسة.

عندما نتكلّم عن مقاربة لاهوتية نعني التركيز على النقاط الخريستولوجية، أي بشكل أساسي الهدف الذي من أجله تألّم المسيح وكيف عملت طبيعتاه خلال آلامه وصلبه. في هذا الإطار يوجد أيضًا الكثير من المواضيع الخريستولوجية. لهذا لن نتطرّق إلى الأحداث المرتبطة بآلام المسيح، كإنكار بطرس وخيانة يهوذا وعقوق اليهود وغيرها، بل فقط إلى الأمور المتعلّقة بشخص المسيح الإله – الإنسان.

كمثل كل أحداث حياة المسيح، آلامه أيضًا هي حدث تاريخي جرى خلال حكم بيلاطس البنطي، بحسب ما يرد في الإناجيل. بما أن المسيح كان أيضًا إنسانًا كاملًا، هذا يعني أنّ له طبيعة بشرية كاملة وعاش في زمان محدد. ولهذا يعطي الإنجيليون حدث الصلب التاريخي قيمة كبرى. لكن في الوقت نفسه، الصلب هو سرّ لأنّه يشير إلى انتصار المسيح على الموت وتجديد الطبيعة البشرية. إذًا، الكلام عن الصلب ليس استذكارًا لحدث تاريخي، ولا هو حزن على الظلم الذي أُلحِق بإنسان بارّ، بل هو بشكل أساسي عن الانتصار الظافر على الشيطان والموت والخطيئة. والعنصر الأسراري ليس محدّداً بهذه النقطة وحدها بل يمتدّ إلى اختبارها شخصيّاً. فالاشتراك الشخصي بآلام المسيح وصلبه ضمن حياة الكنيسة الأسرارية يشكّل قوّة سرّ صليب المسيح وقيامته.

وهكذا نحن لا نقارب أيام الأسبوع العظيم كتاريخ فقط، بل بشكل أساسي من منظار أسراري روحي. هذا يعني أننا نشترك بانتصار المسيح على الموت، بقدر ما نغلب الموت في حياتنا الشخصية بقوة المسيح المصلوب والقائم.

في نصوص الأسبوع العظيم الليتورجية، نكرر مرارًا أنّ آلام المسيح طوعية “إنّ الرّب لما كان آتيًا إلى الآلام الطوعية” كما أنّ تجسّد كلمة الله تمّ بإرادة الابن ومشيئة الآب وتعاون الروح القدس، الشيء نفسه ينطبق على آلام المسيح. لم يجرِ شيء للمسيح بالإكراه أو كأنّه عبد، بل كل شيء كان طوعيًا.

السؤال هو لماذا كان على المسيح أن يتألّم ولماذا رغب بالآلام والصليب؟ نعرف من تعليم الآباء القديسين أن تجسّد الكلمة كان بحسب إرادة مسبَقة لله، أي أنّ الله قد قرّر مسبَقًا ورتّب تجسّد الكلمة، بالاستقلال عن سقوط آدم. هذا مقبول لاهوتيًا لأنه لم يكن ممكناً للإنسان أن يبلغ التألّه لو لم يوجَد ذلك الإنسان المحدد الذي اتّحدت فيه الطبيعة الإلهية مع البشرية من دون تغيّر ولا تشوّش ولا انفصال ولا انقسام. في أي حال، ما دَخَل بعد سقوط آدم هو آلام المسيح وصلبه وموته، وبالتحديد بعد سقوط آدم دخل الموت إلى العالم. وهكذا اتّخذ المسيح طوعياً وبملء حريته جسدًا فانيًا وقابلًا للهوى.

هناك نقاط كثيرة يمكن التركيز عليها لإظهار سبب تجسّد المسيح وآلامه:

أولًا، تجسّد لمسيح ليصحّح غلطة آدم. نعرف من العهد القديم أن آدم فشل في أن يثْبُت في الاستنارة وبلوغ التألّه. وحيث فشل هو، نجح آدم الجديد. في ذلك الوقت، أُعطي آدم الصورة الإلهية لكنّه لم يحفظها لأنّها اسودّت وأظلمت بالسقطة. الآن المسيح بتجسّده اتّخذ جسدًا بشرياً ليحفظ الصورة الإلهية وليجعل الجسد خالدًا. لهذا فالمسيح بتجسده “يدخل في شركة ثانية تحمل تناقضًا ظاهريًا أكثر من الأولى”. بتجسده يدخل كلمة الله في علاقة وشركة مع الإنسان فيها تناقض ظاهري أكثر من العلاقة الأولى. إذ في الأولى أعطانا الأفضل، أي الصورة، والآن يأخذا الأسوأ أي الجسد البشري (القديس غريغوريوس اللاهوتي).

ثانيًا، لكي يغلب الموت في جسده، وهكذا لكي يتوفّر الدواء الحقيقي لعدم الموت، ولكي يحصل الإنسان المائت عليه ويشفى. إن اكتشاف الدواء لبعض الأمراض الجسدية يعطي الأمل لكل مَن يعاني من ذلك المرض بأنّه هو أيضاً سوف يشفى. عقوبات العهد القديم، الناموس، الأنبياء، العلامات والتغيرات في الأرض والسماء وغيرها، لم تكن لتشفي الإنسان من الأمراض المختلفة والوثنية، لأن “الحاجة كانت إلى دواء أكثر فعالية”، وهو كلمة الله الذي تجسّد ومات من أجل الإنسان (القديس غريغوريوس بالاماس). إذاً فقط من خلال المسيح يمكن التغلب على الموت. فشل آدم الأول في دحر الشيطان فمات. والآن آدم الجديد، أي المسيح، يغلب الشيطان والموت الذي كان نتيجة الخطيئة. لذا إذا رغب الإنسان واتّحد بالمسيح، يمكنه أن يغلب الشيطان والموت. فالشيطان نجح بمكره في التغلب على آدم غير المختبِر لكنّه يعجز عن التغلب على الإنسان الناضج في المسيح. فالإنسان الذي يحيا في الكنيسة متّحداً بالمسيح هو أكثر نضجًا وكمالًا.

لكي يتألّم ويُصلَب ويموت، اتّخذ المسيح طبيعة بشرية قابلة للتجربة والموت، بدون خطيئة بالطبع. لو لم يتّخذ قابلية التجربة الموت، لما كان خضع للآلام الخلاصية والصليب المحيي. يرد في إحدى طروبريات قانون السبت العظيم اللاهوتي الجميل: “إنّك نقلتَ المائت بالموت والفاسد بالدفن لأنّك كما يليق بالله صيّرت الجسد الذي أخذتَه غير فاسد” (الطروبارية الثانية من الأودية الخامسة). هذا يعني أنّ من خلال الموت حوّل المسيح ما كان قابلاً للموت، وبدفنه حوّل فساد الطبيعة البشرية. وهكذا أعطى كل إنسان إمكانية تحويل طبيعته من خلال الاتّحاد به.

في تفسيره لهذه الطروبارية، يقول القديس نيقوديموس الأثوسي أن أطباء الجسد يدرجون على شفاء المرض الجسداني بالأدوية النقيضة، أي أنّهم يجففون الجراح الرطبة ويرطّبون الجافة، كما يسخّنون البرد ويبرّدون الحَرّ. لكن المسيح، طبيب البشر الحقيقي، يفعل العكس تمامًا، فهو يشفي المرض بالدواء المماثل. بفقره شفى فقر آدم، بجرحه شفى جرح آدم، بموته شفى موت آدم، وبدفنه شفى دفن الجدّ الأول. إلى هذا، بما أن آدم نزل إلى الجحيم، فالمسيح أيضًا نزل إلى هناك ليحرّره. تظهر هنا محبة الله وحكمته أيضًا، لأنّه ألّه الإنسان بإفراغه لذاته.

آلام المسيح وتضحيته على الصليب هما ظهور وإثبات لمحبة الله العظيمة للجنس البشري. المسيح نفسه قال: ? لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ.? (يوحنا 16:3). إذاً، التجسد وخاصةً الآلام والصلب، تظهر محبة الله وليس العدالة كما نراها. فعدالة البشر هي نوع من الانتقام، بينما الرّب، مع كونه بلا خطيئة وغير مُلامٍ على خطيئة آدم وسقطته، صار إنساناً ليخلّصه. إذاً عدالة الله تطابق محبته للبشر (القديس اسحق السرياني والقديس نيكولا كاباسيلاس).

فيما يتكلّم التعليم الأرثوذكسي عن محبة الله وإحسانه، يتحدّث اللاهوت الغربي، في تطوره من السكولاستيكية، عن إله للاسترضاء، فيقول أن المسيح تألّم وصُلب ومات على الصليب ليسترضي العدالة الإلهية التي انتُهِكَت بعصيان آدم وخطيئته. هذه النظرة التي، وللأسف، قد تبنّاها بعض لاهوتيي الكنيسة الأرثوذكسية، لا يمكن دعمها لاهوتياً. ما ينبغي التركيز عليه بشكل أساسي هو أنّ الله لا يُغاظ لأنّه بلا هوى. لا يمكننا أن نعزو إلى الله صفات الإنسان الساقط الشهواني. ليس الله مَن يحتاج إلى الشفاء بل الإنسان. إلى هذا، لا يذكر الكتاب المقدس في أي مكان أن المسيح صالَح الله مع الإنسان، بل يقول أنّه هو (أي المسيح) أعاد الإنسان بذاته إلى الله، لأن الإنسان قد فصل نفسه عن الله وينبغي إعادته إلى الشركة معه. هذا تمّ من خلال آلام المسيح وصلبه وقيامته.

ما يقوله القديس غريغوريوس اللاهوتي حول هذا الموضوع مثير للاهتمام. في زمانه كانت تدور مناقشة حول الجهّة التي قدّم لها المسيح دمّه. البعض قال: بما أنّ الإنسان كان مستَعبَداً للشيطان، فالمسيح قدّم دمه للشيطان كفدية لتحرير الإنسان. آخرون قالوا بأنّه قدّم تضحيته لأبيه، وكأنّ الله كان غاضباً من ارتداد الإنسان. كلا النظرتين مرفوضتان من وجهة النظر الأرثوذكسية. يقول القديس غريغوريوس اللاهوتي بأنّ المسيح لم يكن ليقدّم دمه ولا ذاته للشيطان ليحرّر الجنس البشري. وهو يرى أن تبنّي القول بأنّ الشيطان الذي يستبدّ بالإنسان أخذ هذه الفدية العظيمة هو تجديف. على المنوال نفسه، مستحيل أن يكون الآب بحاجة لدم ابنه الوحيد ليخلّص الإنسان. بالواقع، كما نرى في العهد القديم، لم يقبل الله اسحق كضحية، فكيف يكون ممكنًا أن “يرضي الآبَ دمُ الابن الوحيد؟”

يقول القديس غريغوريوس اللاهوتي عند استبعاده هذين التفسيرين بأنّ الآب لم يكن بحاجة، ولم يطلب، سكب دم ابنه الوحيد، لكنّه ارتضى ذلك في النهاية ليحرّر الإنسان من تسلّط الشيطان، ليقدّس الإنسان بطبيعة ابنه البشرية وليعيد الإنسان إلى الشركة معه من خلال صيرورة ابنه إنسانًا. وهكذا، تمّت غلبة الشيطان والموت بالتضحية بالمسيح، فتحرّر الإنسان من سلطتهما وأحرز الشركة مع الله.

القديس نيكولا كاباسيلاس الذي يشارك في هذه النظرة يقول بأن المسيح قدّم جراحه وآلامه ليربح الإنسان إرادته. فبما أن الإنسان كان قد أخضع نفسه للشيطان فقد كان عليه أن يجدد الصراع معه ويغلبه. هذا بالتحديد ما قام به المسيح. فبتضحيته أعطى للطبيعة البشرية القوةَ والإرادةَ لدحر الشيطان بالمسيح ولتخطي الموت. لا تنفصل هذه النظرة عن لاهوت القديس غريغوريوس اللاهوتي، إذا افتكرنا بأنّ المسيح بتحريره آدم من الشيطان والموت أعطى كل إنسان إمكانية غلبتهما في حياته الشخصية بقوة المسيح. نحن نعجز عن قتال الشيطان والتغلب عليه من دون أن تتشدّد إرادتنا وكامل طبيعتنا البشرية بنعمة المسيح القائم من الموت.

بعد العشاء الأخير أخذ المسيح تلاميذه ومضى إلى قرية الجتثمانية حيث ترك ثمانية منهم وأخذ بطرس ويعقوب ويوحنّا إلى مكان أبعد وهناك صلّى بحرارة لأبيه. ينبغي أن نتوقّف عند عبارتين قالهما المسيح تتعلقان بآلامه وصلبه. الأولى تؤنّب التلاميذ الثلاثة والأخرى هي صلاة موجزة للآب حول الآلام المرهِبة. فلنتفحّص عند هذه النقطة عبارة تقريع التلاميذ. المسيح عند اقترابه من آلامه “ابْتَدَأَ يَحْزَنُ وَيَكْتَئِبُ” وقد اكتسب التلاميذ خبرة من حزن المسيح واكتئابه اللذين عبّر عنهما بعبارة واحدة: “نَفْسِي حَزِينَةٌ جِدًّا حَتَّى الْمَوْتِ” ثم طلب دعمهم (متى 38:40). هذا ينبغي ربطه بالكلام الذي قاله المسيح قبل آلامه: “اَلآنَ نَفْسِي قَدِ اضْطَرَبَتْ. وَمَاذَا أَقُولُ؟ أَيُّهَا الآبُ نَجِّنِي مِنْ هذِهِ السَّاعَةِ؟” (يوحنا 27:12).

بحسب القديس يوحنا الدمشقي، يعبّر المسيح هنا عن خوف في مواجهة آلامه وموته. ولتجنّب سوء التفسير، علينا أن نذكر أن القديس يوحنا الدمشقي يميّز بين الخوف الطبيعي والخوف الفائق الطبيعة. فالخوف الطبيعي من الموت سببه وجود ارتباط بين النفس والجسد، وبالتالي الموت الذي به تنفصل النفس عن الجسد ليس حدثاً طبيعياً. لهذا عندما تتهيأ النفس لترك الجسد من الطبيعي جداً أن تحسّ بكرب عميق وحزن. يأتي الخوف غير الطبيعي من خيانة الأفكار، من عدم الإيمان وجهل ساعة الموت.

بما أن المسيح اتّخذ كل الأهواء غير المعابة، وخاصة لأنّه اتّخذ جسداً قابلاً للتجربة والفناء، لهذا خاف بشكل طبيعي. في أي حال، الخوف الذي أظهره المسيح كان طبيعياً وليس فائق الطبيعة. في الواقع، حتى هذا ينبغي النظر إليه على أنّ هذه الأهواء غير المعابة في المسيح ليست ملزِمة بعملها بل طوعية، أي أنّه هو يقوم بها. يقول القديس أثناسيوس الكبير مفسّرًا “الآن نفسي قد اضطربت” بأنّ عبارة “الآن” تعني أن مشيئته الإلهية أذعنت لطبيعته البشرية في خوف الموت.

بحسب القديس كيرللس الإسكندري، خوف المسيح من آلامه أظهر أنّه إنسان حقيقي، وبأنّه اتّخذ طبيعته الحقيقية من العذراء، وإلى هذا أنّ الموت ليس حالة طبيعية. ولكن بما أنّ كل طبيعة كانت تعمل في المسيح في شركة مع الأخرى، لهذا خاف كإنسان من الموت لكنّه كإله حوّل الخوف إلى جرأة. لهذا سوف نرى بأنّ المسيح بالسلطة التي لديه دعا الموت أن يأتي.

بمعزل عن هاتين العبارتين ذات المحتوى الموحّد اللتين قالهما المسيح تعبيرًا عن الخوف الطبيعي من الموت، هناك أيضًا صلاته إلى الآب التي بها يطلب، إذا كان ممكنًا، ألاّ يشرب كأس الآلام والموت: «يَا أَبَتَاهُ، إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبُرْ عَنِّي هذِهِ الْكَأْسُ، وَلكِنْ لَيْسَ كَمَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ كَمَا تُرِيدُ أَنْتَ» (متى 39:26). للقديس يوحنا الدمشقي ملاحظات رائعة حول صلاة السيّد في الجثمانية. علينا أن نبيّن بعض النقاط المهمّة في هذا التحليل التفسيري. أولًا، يقول بأن الصلاة هي من جهة رفعٌ لنوسه إلى الله، ومن جهة أخرى التماس من الإنسان إلى الله ليُعطى حاجته.

لكن الأمرين ممكن أن يكونا في المسيح لأنّه دائمًا متحد بأبيه وليس بحاجة أن يطلب أي شيء منه. ف المسيح صلّى، على غرار ما فعل عدة مرات في حياته، لأنّه ماهى نفسه بنا وأراد أن يعلّمنا أيضًا أن نصلّي وبهذا نرتفع إليه. ثانياً، بهذه الصلاة أظهر لنا أنّه يكرّم أباه، لأنّه مصدر ولادته وسببها، ولأنّه أيضاً ليس كافراً. الصلاة في الجثمانية تظهر لنا طبيعتي المسيح. عبارة “الآب” تشير إلى الطبيعة الإلهية في المسيح، لأن كلمة الآب تشترك بالجوهر معه، وعبارة “لكن ليس كما أريد بل كما تريد أنت”، تظهر الطبيعة البشرية لأنّها تشترك معنا بالجوهر. إذاً هذه الصلاة تظهر أن للمسيح مشيئتان، لا تختلفان، لأن المشيئة البشرية كانت دائماً تطيع وتذعن للطبيعة الإلهية.

لقد سعت الطبيعة البشرية إلى الهرب من الموت، لأن الموت ليس حالة طبيعية في الإنسان، لكن في النهاية أذعنت الإرادة البشرية للإرادة الإلهية، وبالتالي آلام المسيح طوعية. على الرغم من أن مشيئته البشرية تختلف عن الآب بالجوهر، لكنها تتبع المشيئة الإلهية وبهذا تصير إرادة الله الآب. بهذا النوع من الصلاة علّمنا المسيح أنّه علينا نحن أيضاً أن نصلّي في الظروف المماثلة. أولاً، خلال التجارب علينا أن نلتمس المعونة فقط من الله وليس من البشر. وثانياً، علينا أن نفضّل المشيئة الإلهية على إرادتنا. علينا أن نطبّق مشيئة الله، حتى ولو كانت مختلفة عن إرادتنا الذاتية.

البعض، عند قراءتهم لهذا المقطع، مستعدون للهزء بالمسيح قائلين أنّه ليس إلهاً حقيقياً. رداً عليهم، يقول باسيليوس أسقف سلفكية: إذا عنَت هذه العبارة بأنّ المسيح أتى إلى آلامه ضد إرادته مكرَهاَ، أي إذا كانت الآلام غير طوعية، فالقيامة غير طوعية. إذا كان الصليب ضد إرادة المسيح، فالنعمة تأتي بالقوة، وعليه فالخلاص ليس بحسب مشيئة المسيح لأنّه خلّصنا من دون أن يريد ذلك. مع ذلك، آلام المسيح طوعية ويظهر هذا في العديد من العبارات التي يستند إليها باسيليوس أسقف سلفكية كقول المسيح: “وَأَنَا إِنِ ارْتَفَعْتُ عَنِ الأَرْضِ أَجْذِبُ إِلَيَّ الْجَمِيعَ” (يوحنا 32:12)، “لَيْسَ أَحَدٌ يَأْخُذُهَا مِنِّي، بَلْ أَضَعُهَا أَنَا مِنْ ذَاتِي. لِي سُلْطَانٌ أَنْ أَضَعَهَا وَلِي سُلْطَانٌ أَنْ آخُذَهَا أَيْضًا” (يوحنا 18:10)، ?لِهذَا يُحِبُّنِي الآبُ، لأَنِّي أَضَعُ نَفْسِي لآخُذَهَا أَيْضًا” (يوحنا 17:10)، “والرَّاعِي الصَّالِحُ يَبْذِلُ نَفْسَهُ عَنِ الْخِرَافِ”. (يوحنا 11:10). كل هذه المقاطع تظهر أن طبيعة المسيح البشرية تعبّر عن الخوف والرهبة أمام الآلام والصلب والموت، ما يعني أنها تحتفظ بكل صفاتها، لكنّها في النهاية تذعن للمشيئة الإلهية وعليه فالآلام طوعية.

في الحديث عن الآلام علينا أن نذكر أن القديس يوحنا الدمشقي يخبرنا بأنه ليس مسموحًا لنا القول بأن الألوهة تألّمت بالجسد، بل يمكننا القول بأن الله تألّم بالجسد. هناك فرق بين العبارتين. الأولى تشير إلى أنّ الطبيعة الإلهية تألّمت وصُلِبَت، ما هو غير قويم الرأي، والثانية التي هي صحيحة تقول بأن المسيح تألّم بالجسد الذي أخذه من العذراء، بأن جسد الإله الكلمة تألّم وصُلِب، من دون أن تعاني الألوهة أيّ ألم. المسيح كان إلهًا – إنسانًا، إلهًا كاملًا وإنسانًا كاملًا. فيما كان في المسيح طبيعتان، الإلهية والبشرية، فالشخص، المسيح الإله – الإنسان، كان واحداً. الطبيعة الإلهية بلا هوى، فيما الطبيعة البشرية تتألّم. لذا، في حين الآلام عندما كانت الطبيعة البشرية تعاني، لم تكن الطبيعة الإلهية التي بلا هوى تعاني معها، بل المسيح الإله-الإنسان تألّم وصُلِب. هذا ما تذكره بشكل مميز إحدى طروبريات قانون السبت العظيم: “لأن ولو تألّم جوهر جسدك الترابي إلا أنّ لاهوتك بقي عديم التألّم” (الطروبارية الثانية من الأودية السادسة).

يستعمل القديس يوحنا الدمشقي مثالَين للإشارة بطريقة ما إلى سرّ آلام المسيح الإله-الإنسان. على الأكيد، هو يعرف جيداً أنّه ليس لهذين المثالين تطبيق مباشَر مطلَق، لأنّهما ليسا متوازيين كلياً، بل بطريقة ما يظهران سر أفراغه لذاته (kenosis) عند آلامه على الصليب. المثال الأول هو الشجرة التي يقطعها الحطّاب فيما تنيرها الشمس، ففيما تُقطَع الشجرة يبقى نور الشمس غير منقطع ولا يتأثّر بشيء، وعلى المنوال ذاته ألوهة الكلمة التي بلا هوى، والمتّحدة أقنوميًا بالجسد، لا تتأثّر فيما الجسد يعاني.

المثال الثاني هو الحديد المحمّى، فعندما نسكب عليه الماء تنطفئ النار بينما يبقى الحديد بلا ضرر لأن طبيعته لا تفسدها الماء مثل النار. هذا ينطبق بالأكثر على المسيح. خلال آلامه، بقيت الألوهة غير مفصولة عن الجسد الذي كان يتألّم، ومع ذلك لم تتمثّل الألوهة الآلام. وهكذا فيما لم تتألّم الألوهة أبداً ولم تشترك بآلام المسيح وصلبه، فما زلنا نقول بأن المسيح تألّم وصُلب بالجسد البشري، بفضل الاتحاد الأقنومي بين الطبيعتين الإلهية والبشرية في أقنوم الكلمة (Logos).

يمكننا أن نفهم ذلك إذا فكّرنا بأنّ المسيح الكلمة، بما أنّه أتحَد الطبيعة البشرية بأقنوم ألوهته، فقد قبل أن يتّخذ لنفسه الصفات البشرية أيضاً. بهذا المعنى نقول أن دمّ الرب قد أُهرَق مع أن الله بلا جسد ولا دم له. هذا الأمر بالذات موجود عند الرسول بولس في قوله أنّهم ?صلبوا ربّ المجد? (1كورنثوس 8:2). كيف يمكن صلب ربّ المجد، كلمة الله، عندما يكون كلمة الله بلا جسد وغير مادي؟ لكن هذا يعني أنّه فيما الطبيعة البشرية التي كانت متحدة أقنومياً بكلمة الله تتألّّم، الكلمة أيضاً تألّم مع الطبيعة البشرية المتحدة به أقنوميًا (القديس نيقوديموس الأثوسي).

لشفاء الإنسان، احتمل المسيح آلامًا كثيرة: الاستجواب من رؤساء الكهنة وبيلاطس، الجلد، إكليل الشوك، الثوب الإرجواني، حمل الصليب إلى الجلجلة، الصلب، وغيرها. في كل هذه الأمور تظهر شهامة الله الذي قبل كل شيء لخلاص الإنسان. الخالِق يُدان ويُعَيَّر من خليقته، والصانع من صنيعته، والأب من ابنه. للطريقة التي عاني بها المسيح ولأشكال الآلام الكثيرة الأخرى معنى مهم، لأنّ بهذه الطريقة شفى المسيح أمراض الإنسان المختلفة وقاده إلى الصحة الروحية. القديس نيقوديموس الأثوسي، كونه محباً للجمال، جمّع مقاطع آبائية كثيرة عن مختلف أشكال الآلام التي تظهر سبب تألّم المسيح بهذا الشكل.

حصل المسيح على إكليل الشوك على رأسه، فأظهر سقوط الإكليل الذي حمله الشيطان من انتصاره علينا (القديس غريغوريوس بالاماس). كما يُظهِر إكليل الشوك أن المسيح مسح اللعنة التي حملتها الأرض بعد سقطة آدم فراحت تنبت الشوك، أو أنه محا اهتمامات الحياة الحاضرة وأوجاعها، التي هي مثل الأشواك، أو أنّه خالق العالم المنتصر على الجسد والخطيئة (القديس أثناسيوس الكبير) كون الملوك يضعون الأكاليل. لقد مُزِّقَت ثيابه وألبِس الأرجوان ليرفع ثياب البَشَرة التي لبسها آدم بعد عصيانه وصية الله والتي ترمز لقابلية الموت. أيضاً، لبس المسيح الأرجوان ليُلبِس الإنسان عدم الموت الذي كان له قبل العصيان. لقد حمل قصبة في يده ليقتل التنين أو الحيّة القديمة لأن الحيّة تعمى بالقصبة (القديس أثناسيوس الكبير). إلى هذا، لقد أخذ القصبة ليضع حداً لتسلّط الشيطان على البشر (القديس غريغوريوس اللاهوتي)، ولكي ليمحو كتابة خطايانا (القديس أثناسيوس الكبير)، وليكتب صكّ الغفران بدمه الأحمر بشكل مَلَكي (القديس ثيودوروس الستوديتي).

لقد صُلِب على خشبة الصليب أي على شجرة المعرفة. نحن نعرف من العهد القديم أن آدم سقط من خلال شجرة وخسر الشركة مع الله، فمن خلال شجرة أخرى، أي شجرة الصليب، يعود الإنسان إلى فردوس الابتهاج. لقد سُمِّر على الصليب ليسمِّر الخطيئة. لقد بسط يديه على الصليب ليشفي امتداد يدي آدم وحواء لأخذ الثمرة المحرَّمة، ولكي يتحِد ما كان قد تفرّق، أي الملائكة مع البشر، السماويين مع الأرضيين.

لقد قبل على الصليب طعم المر والخلّ بدل الحلاوة التي تذوّقها آدم وحواء في الثمرة المحرَّمة (القديس غريغوريوس اللاهوتي). وهكذا بطعم الخلّ شفى طعم اللذة المحرَّمة. لقد قبل الموت ليميت الموت. الدم والماء اللذان نبعا من جنبه أظهرا أسرار الكنيسة الأساسية: المعمودية (الماء) والإفخارستيا المقدّسة (الدم)، كما معمودية الشهادة. الشمس والقمر أظلما إشارةً إلى حزنهما على المصلوب. رُفِع المسيح على الصليب من أجل سقطة آدم. الصخور تشققت لأن صخرة الحياة تألّم. أقام المسيح الموتى الذين دخلوا أورشليم ليظهر أننا عندما نقوم سوف ندخل أورشليم العلوية. بعد موته على الصليب دُفِن لكي لا نعود إلى الأرض كما فعلنا سابقًا. في النهاية قام من أجل قيامتنا.

بطريرك القسطنطينية بروكلّس الإلهي سمّى آلام المسيح تطهيرًا وموته سببًا لعدم الموت، لأنّه كان فجر الحياة، وسمّى النزول إلى الجحيم جسراً لعودة الأموات إلى الحياة، كما رأى في ظهيرة يوم الحكم على المسيح بالموت تذكيرًا بإدانة الإنسان بعد الظهر، الصليب طبيب شجرة الفردوس، المسامير هي لإصلاح بمعرفة الإله الكلمة ما كان ينشر الموت، الأشواك كانت عناقيد من عنب اليهود، المرّ سببًا لعسل الإيمان وتعزية لشرّهم، الإسفنجة كانت ما محا خطيئة العالم، القصبة كانت ما أدرج أسماء المؤمنين في السماء وحطّم تشامخ الحيّة مصدر الشر، الصليب كان رمزاً عارَضَه غير المؤمنين وأكرمه المؤمنون. بآلامه، برهن المسيح أنّه طبيب حقيقي للبشر، لأنّه شفى كل المِحَن التي كدّسها آدم على الجنس البشري. لقد أثبت أنّه المُنشِئ الجديد للجنس البشري.

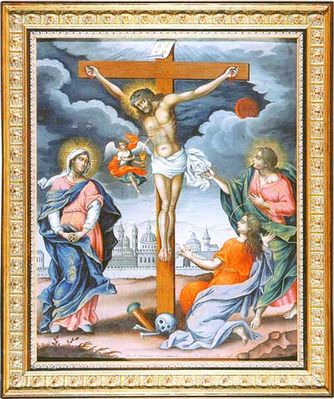

بعد قرار الإدانة جلبوا المسيح إلى الجلجثة “وَهُوَ الْمُسَمَّى «مَوْضِعَ الْجُمْجُمَةِ»” (متى 33:27). هناك سببان لهذه التسمية المروِّعة، بحسب تعليم آباء الكنيسة كما جمعه القديس نيقوديموس الأثوسي. بحسب إحدى النظرات، سُمي مكان الجمجمة لأن “جماجم الأشرار الذين قُطعَت رؤوسهم” كانت دائمًا مبعثرة في المكان كونه مكان الحكم. هذه نظرة مبسّطة. بحسب الرأي آخر، ومن أصحابه القديسون باسيليوس الكبير ويوحنا الذهبي الفم وثيوفيلاكتوس، فقد سُمّي مكان الجمجمة لأن جسد آدم كان مدفوناً هناك. يقول القديس أبيفانيوس أنّه عند جريان دمّ المسيح من جنبه المقدّس، انسكب كالرذاذ على بقايا الجدّ الأول. لهذا السبب نرى في أيقونة الصلب جمجمة عند قدمي الصليب، وهي جمجمة آدم. وبهذه الطريقة أيضًا نجد أن المسيح، آدم الجديد، أصلح غلطة آدم القديم وخطيئته.

هناك ثلاثة صلبان على الجلجثة، صليب المسيح في الوسط وعن اليمين واليسار صليبا اللصين اللذين صُلبا معه. صليب المسيح مخلِّص، أي أننا به نخلص، وصليب اليمين هو صليب التوبة الذي يخلِّص بعلاقته بصليب المسيح، وصليب اليسار هو صليب التجديف لأنّه رفض العلاقة مع المسيح وأدانه. لهذا، علاقة الإنسان بالمسيح تؤدّي إلى الخلاص أو الإدانة. نحن لا نخلُص فقط لأعمالنا الحسنة، ولا نُدان فقط لأعمالنا السيئة، بل لعلاقتنا الإيجابية أو السلبية مع المسيح.

إن صلب المسيح، كما كلّ تجسده، يسمّى إفراغاً للذات “kenosis”، أي تنازل ابن الله وكلمته. لكن هذا الإفراغ متطابق مع الملء، لأن ابن الله وكلمته ألّه الإنسان. وعليه، الصليب هو رمز للغلبة والنصر. المسيح المصلوب أظهر أيضًا الطريقة التي بها حرّر الجنس البشري من عبودية الشر والموت، كما وأسلوب سلطانه على البشر. لهذا السبب، استبدل رسامو الأيقونات الحروف الأولى للكلمات التي وضعها بيلاطس على الصليب “يسوع المسيح ملك اليهود (I.N.B.I.)” بالحروف الأولى لعبارة “ملك المجد”. تشير هذه العبارة إلى أن المسيح بالصليب هو ملك المجد والنصر فعليًا.

يكتب الرسول بولس إلى الكورنثيين أن أيًّا من عظماء هذا الدهر لم يعرف المسيح، لأَنْ “لَوْ عَرَفُوا لَمَا صَلَبُوا رَبَّ الْمَجْدِ” (1كورنثوس 8:2). إن الذي صُلب ُسمّي ملك المجد، ليس لأن الطبيعة الإلهية تألّمت، لكن على ما ذكرنا سابقاً، بسبب الاتحاد الأقنومي للطبيعتين الإلهية والبشرية فالكلمات غالباً ما تُستعمل في موضع بعضها، فيُسَمّى الاسم الإلهي بشرياً والبشري إلهياً. وهذا لأن المسيح واحد، أقنوم الإله-الإنسان واحد. ولهذا السبب يُسمّى المصلوب ملك المجد (غريغوريوس النيصّي).

بما أن المصلوب هو ملك المجد يعني أيضاً أن الصليب هو عرش ملك المجد. تماماً كما كان لملوك الماضي عروشهم، ومن عليها كانوا يحكمون رعاياهم، أيضاً الصليب هو عرش المسيح. وبالواقع، يشير الموت الملوكي على الصليب إلى طريقة المسيح الغريبة بالحكم والمُلك، كما يفسّرها القديس نيكولا كاباسيلاس. لم يبقَ المسيح حيث كان، ولم يرسل الملائكة لدعوة البشر وتخليصهم، بل “هو بنفسه راح يسعى إليهم”. لقد نزل إلى السجن وحرّر الإنسان مفتدياً إياه بدمه الكريم. هذا ما يظهر اتّضاعه. لقد أظهر محبته العظيمة، إذ لم يكتفِ فقط بتعليم البشر، ولم يحتجزهم بالخوف، كما يفعل حكّام العالم، ولم يخضعهم بالمال، بل بسلطته كإله، أتحَد ذاته بالذين يسود عليهم. هو ذاته صار صديقًا للبشر وأبًا وقلبًا. لقد قادهم “بفرح يفوق فرح الأصدقاء، وببراعة تفوق براعة الطغاة، وبحنان يفوق حنان الأب، وبطبيعية تفوق طبيعية الأعضاء، وبملازمة تفوق ملازمة القلب”. لقد ساس المسيح شعبه بالمحبة، فهو صاحب سلطان لم يأخذه من أحد، لكنّه في الوقت عينه لا يحكم بالرعب والحقد، لأن هذه الأعمال لا تكوّن السلطة الحقيقية.

ترتبط الحرية أيضًا بالتواضع والمحبة. بالرغم من أنّه يحبّ البشر، إلا أنّه لا يوجّههم من دون إرادتهم الحرّة. لم يكن فقط رب أجسادهم وسيدها، بل أيضًا رب نفوسهم وإراداتهم. إنّه يقود شعبه، تماماً كما تقود النفس الجسد والرأس الأعضاء. يظهر الرّب المصلوب طريق السلطة الحقيقية. إنّ الحكم الفعلي يتميز بالتواضع والمحبة واحترام الحرية. وبهذه الطريقة “حكم المسيح مملكته الخالصة الحقيقية”.

إن كلمة “مصالحة” هي كلمة رائعة وتشير إلى سرّ محبة الله كما عُبِّر عنه على الجلجثة. الفعل هو “صالَح” وغالبًا ما يستعمله الرسول بولس في رسائله. في كلامه عن محبة المسيح في موته على الصليب، يقول ?لأَنَّهُ إِنْ كُنَّا وَنَحْنُ أَعْدَاءٌ قَدْ صُولِحْنَا مَعَ اللهِ بِمَوْتِ ابْنِهِ، فَبِالأَوْلَى كَثِيرًا وَنَحْنُ مُصَالَحُونَ نَخْلُصُ بِحَيَاتِهِ? (روما 10:5). هنا يظهر بوضوح أن البشر بعد السقوط عادوا إلى الله، وأن هذه المصالحة تمّت بموت المسيح. لا يعني الكلام أن الله عادى البشر بل هم عادوه. وفي رسالة أخرى يشير الرسول بولس إلى خدمة المصالحة: “وَلكِنَّ الْكُلَّ مِنَ اللهِ، الَّذِي صَالَحَنَا لِنَفْسِهِ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ، وَأَعْطَانَا خِدْمَةَ الْمُصَالَحَةِ، أَيْ إِنَّ اللهَ كَانَ فِي الْمَسِيحِ مُصَالِحًا الْعَالَمَ لِنَفْسِهِ، غَيْرَ حَاسِبٍ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ، وَوَاضِعًا فِينَا كَلِمَةَ الْمُصَالَحَةِ” (2كورنثوس 18:5-19). أيضاً في هذا المقطع ظهر أن الله صالح البشر مع نفسه بواسطة يسوع المسيح.

إن قوة المصالحة، محبة الله، مرتبطة بشدة بحقيقة الصلب التاريخية، لأن بالصليب غلب المسيح الشيطان والموت والخطيئة. يشير الرسول بولس في رسالته إلى كولوسي إلى أن المسيح ألغى الصكّ المكتوب “مُسَمِّرًا إِيَّاهُ بِالصَّلِيبِ، 15إِذْ جَرَّدَ الرِّيَاسَاتِ وَالسَّلاَطِينَ أَشْهَرَهُمْ جِهَارًا، ظَافِرًا بِهِمْ فِيهِ” (كولوسي 15:2). بهذا المعنى يكون صليب المسيح رمز سرّ مصالحة الإنسان وتوافقه مع الله. من ناحية ثانية، المصالحة ومحبة الله للبشر هما قوة الله غير المخلوقة التي تمّ تفعيلها في كل العصور وكانت تخلّص الإنسان قبل الناموس، وفي الناموس قبل التجسّد وبعده، وقبل التضحية على الصليب وبعدها. بالفعل، هناك درجات مختلفة لعيش سرّ المصالحة، لكن الدرجة الأعلى للتعبير عنه وعيشه هي حدث الصلب التاريخي، بالتحديد لأن المسيح بموته غلب قوة الموت.

إن سرّ المصالحة كان فاعلًا أيضًا في أبرار العهد القديم، لأنّهم أيضًا بلغوا التألّه، مع فارق أنّهم ذهبوا إلى الجحيم لأنّهم لم يكونوا قد التقوا بعد بحقيقة الصلب ولم يكن الموت قد غُلِب بعد وجودياً. بتضحية المسيح على الصليب، اختبر أبرار العهد القديم أعظم امتداد لسرّ المصالحة وموت الموت، عندما نزل المسيح إلى الجحيم وحرّرهم من مملكة الموت. وبالتالي، سرّا المصالحة والصليب كانا أيضًا فاعلين في العهد القديم كخبرة للتألّه، ولكن ليس كخبرة التغلّب على الموت التي تمّت في الحدث التاريخي لصلب المسيح وقيامته. إذًا، عندما نتكلّم عن تصوير الصليب في العهد القديم، لا نعني رمزية بسيطة وتوقعًا بسيطًا لمجيء المسيح إلى العالم وصلبه، بل تعبيرًا عن سر المصالحة مع الله ومحبته، وبالطبع من دون أن يكون الموت قد غُلِب. ليست المسألة مجرّد تذكّر وتصوّر، بل هي سر المصالحة واختبار محبة الله والاشتراك في قوته المطهّرة المنيرة المؤلِّهة.

علينا أن نظهر أيضاً أن سرّ المصالحة والنعمة غير المخلوقة التي ظهرت بالصليب هو أمر مختلف عن المشاركة بنعمة المصالحة غير المخلوقة ونسك الكنيسة. هذا يعني أن الإنسان لا يخلُص لأن المسيح صُلب بل عندما يعيش الحياة الأسرارية للكنيسة ويجاهد نسكياً للمشاركة في القوة المطهّرة المنيرة المؤلِّهة، أي عندما يُصلَب هو بنفسه بنعمة الله.

تُظهِر كل هذه الأمور أن التعليم الأرثوذكسي عن سر الصليب كسرِّ مصالحة الإنسان مع الله، يختلف عن التعليم البابوي والبروتستانتي. الأول يحكي عن مصالحة الله مع الإنسان وليس الإنسان مع الله، بينما الثاني يشير إلى حقيقة الصلب التاريخية لكنه يفصلها عن سرّ المصالحة في الأسرار والنسك في المسيح.

يتّفق الإنجيليون، في إشارتهم إلى أحداث الصلب، على أنّ المسيح مات حوالي الساعة التاسعة، التي هي الثالثة بعد الظهر. كما يتّفقون أنّه من الساعة السادسة (الثانية عشرة ظهرًا) إلى التاسعة كان هناك ظلام على كلّ الأرض. يقول الإنجيلي مرقس أن اليهود صلبوا المسيح عند الساعة الثالثة (التاسعة صباحًا). لا يوجد أي إشارة إذا ما كان الحكم قد أُصدِر عند الساعة الثالثة أو إذا ما كان المسيح قد سُمِّر فعليًا على الصليب في ذلك الوقت. الحقيقة هي أن المسيح بقي مسمّرًا على الصليب لساعات طويلة. خلال هذا الوقت الذي كان فيه المسيح في ألم عميق، نطق بسبع كلمات أو عبارات. في ما يلي سوف أعالج هذه الأقوال السبعة إذ نجد فيها نقاطًا لاهوتية مرتبطة بالالام والصلب.

الكلمات الأولى هي الصلاة لأبيه ليغفر خطايا اليهود: “يَا أَبَتَاهُ، اغْفِرْ لَهُمْ، لأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ” (لوقا 34:23). بحسب ليون البيزنطي، تشير هذه العبارة إلى أن المسيح هو وسيط بين الله والإنسان. إذ بعد الذي فعله اليهود والرومان للمسيح، كان باستطاعة الآب أن يجازيهم، لكن المسيح سأل الآب أن يغفر لهم إذ، بعد الصلب والعنصرة، قد يرجع كثيرون، مثل الرسول بولس واستفانوس وآخرون، ويعترفون بأنّه ابن الله.

من ثمّ صلّى إلى أبيه، ليس لأن الآب لم يعرف رغبة الابن، ولا لأن الابن كان يشكّ في رغبة الآب، كون إرادة الآب والابن واحدة، بل لأنّه أراد أن يظهِر أباه وأن يظهِر أنّه ابن حقيقي من نفس طبيعة أبيه حتى على الصليب. عند اعتماد المسيح وعند تجليه سُمع صوت الآب: “هذا هو ابن الحبيب الذي عنه رضيت”، وبهذا الصوت أظهر الآب ابنه وقدّمه للبشر. الآن الابن يصرخ حتى على الصليب: “يا أبتي، اغفرْ لهم”، لأنّه يريد أن يردّ الشهادة بمثلها. في كل الأحوال، هذه كلمات أساسية لأنّها عملت فعلياً في الذين تابوا وصاروا تلاميذ المسيح.

يشير القول الثاني إلى تلميذه يوحنا وإلى والدته، اللذين كانا حاضرين عند تلك اللحظة المؤلمة على الجلجثة. لأمه قال: “يا امرأة، هوذا ابنك!”. ولتلميذه يوحنّا قال: “هذه أمّك!| (يوحنّا 26:19-27). بحسب القديس ثيوفيلاكتوس، على المرء أن يتعجّب عند نظره هذه الأمور، لأن المسيح يفعل كل شيء على الصليب برباطة جأش، فهو يهتمّ بأمّه، يحقق النبوءات، يفتح الفردوس للص، بينما قبل الصلب كان يحتضر ويعرق. يظهر من هذا أنّ ما سبق الصلب كان من الطبيعة البشرية، بينما ما جرى على الصليب كان من القوة الإلهية.

من ثمّ، بحسب المفسّر نفسه، يُظهِر اهتمام المسيح أن العذراء كانت فعلًا أمّه، منها أخذ جسده البشري، وهو يهتمّ لأمرها كثيرًا. بهذه الطريقة أظهر أنّه إنسان حقيقي، يهتمّ بأمّه، تاركاً لنا مثالاً لنهتمّ بأمّنا إلى نَفَسِها الأخير، وبأنّه كان يقدّر تلميذه يوحنّا كثيرًا حتى أنّه جعله أخاه. هذا الأخير مميز جداً لأنّه يعلّمنا أنّه علينا أن نبقى في المسيح حتى عند ألمه لأنّه عندها يأخذنا في أخويته، أي أنّه يعتبرنا إخوة له.

إن ألم والدة الإله هو إتمام لنبوءة سمعان البارّ بأن سيفاً سوف يعبر في قلبها. بما أن العذراء لم تتألّم في حبلها وولادتها، فقد كان عليها أن تتألّم عند رحيل ابنها لتثبِت أمومتها. إلى هذا، كلمات المسيح هذه تظهِر أنّ البتول المحبوبة أُعطيَت للتلميذ البتول، والتي يحبها أُعطيَت للذي يحبه (زيفاغنوس). عندما تكبر الشركة مع المسيح تكبر الشركة مع العذراء، والعكس صحيح.

القول الثالث للمسيح على الصليب كان جوابًا على الاعتراف الخلاصي للصّ. عندما قال لصّ اليمين: “اذكرني متى أتيتَ في ملكوتك”، أجاب المسيح: “لك أقول أنّك اليوم تكون معي في الملكوت” (لوقا 42:23-43). هذا التأكيد من المسيح لا يعني أنّه كإله لم يكن في تلك اللحظة في الملكوت وأنّه كان ماضيًا إلى هناك، بل هو كان يتحدّث كإنسان، لأنه كان “كإنسان على الصليب، لكن كإله في كل مكان، هناك وفي الملكوت، مالئًا الكل” (القديس ثيوفيلاكتوس). لقد كان المسيح في الوقت نفسه على الصليب وفي القبر، في الجحيم بالروح كإله، في الملكوت مع اللص، وعلى العرش مع أبيه، بحسب ما تقول إحدى الطروباريات.

يشير البعض إلى الفرق بين الفردوس والملكوت. القديس ثيوفيلاكتوس، مفسِّرًا قول المسيح للصّ، ضامًّا إياه إلى قول الرسول بولس بأنّ أيًّا من القديسين لم يتلقَّ الوعد، يقول أن دخول الفردوس ودخول الملكوت هما أمران مختلفان. لم يسمع أحد ولا رأى الأمور الحسنة التي في ملكوت الله، بحسب كلام الرسول بولس: “مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى بَالِ إِنْسَانٍ: مَا أَعَدَّهُ اللهُ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَهُ” (1كورنثوس 9:2)، بينما عين آدم رأت الفردوس وأذنه سمعته. في ذلك الحين بلغ اللص الفردوس الذي هو “مكان راحة روحية”، وبعد أن يجيء المسيح ثانية ويقيم جسده سوف يتمتّع بالملكوت. إذًا، “اللص بلغ الفردوس لكنه لم يبلغ الملكوت” الذي سوف يتمتّع به في المجيء الثاني.

حتى ولو اعتبرنا أن الفردوس والملكوت هما الشيء نفسه، علينا أن نفهم أنّ منذ الآن، نفس اللص، كما نفوس القديسين، تتمتّع بتذوّق مسبَق للملكوت، ولكن عند الظهور الثاني ومجيء المسيح سوف يتمتّعون به بشكل كامل بأجسادهم المُقامة، بحسب درجة توبتهم وتطهّرهم (القديس ثيوفيلاكتوس).

القول الرابع للمسيح على الصليب هو صرخته: “إلهي إلهي لماذا تركتني؟” (متى 46:27). ينبغي تفسير هذا القول بطريقة أرثوذكسية، في إطار التحليل التفسيري لآباء الكنيسة القديسين، وإلاّ قد يكون هرطوقياً. هذا لأن بعض السكولاستيكيين والعقلانيين يحاولون تفسير هذه الكلمات بقولهم أنّ هذا الألم أتى من ترك الطبيعة الإلهية للطبيعة البشرية للحظات على الصليب حتى يحسّ المسيح بالألم.

Discussion about this post