تواضع الفكر يسوع معلم التواضع

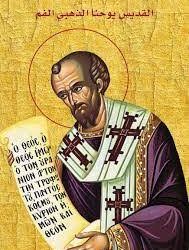

القديس يوحنا الذهبي الفم

الفريسي و العشار

عندما أشرت أخيرًا إلى الفريسي والعشار، وافترضت أن لهما مركبتان هما الفضيلة والرذيلة، أشارت إلى حقيقة كل منهما كم هو مفيد تواضع الروح، وكم مفسد الكبرياء؟!

فالكبرياء وإن لازمه البر والأصوام وتقديم العشور، فإن مركبته تتقهقر. وأما تواضع الروح، وإن لازمه الخطية، لكنه يسبق حصان الفريسي، ولو كان الذي يقوده فقيرًا (من جهة البر)!! لأنه من كان أشر من العشار، ومع ذلك إذ كانت روحه متضعة ودعى نفسه خاطئًا، وهو بحق خاطئ، إلا أنه سما على الفريسي الذي كان له أن يتكلم عن أصوامه ودفع العشور…

لقد نزعت الشرور من العشار. إذا ننتزع عنه أم كل الشرور أي المجد الباطل والكبرياء.. وعلى هذا الأساس يعلمنا الرسول بولس قائلاً “ليمتحن كل واحد عمله وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره” (غل 4:6)

أما الفريسي فتقدم متهمًا العالم كله جهرًا, حاسبًا نفسه أفضل من جميع البشر. مع أنه ولو فضل نفسه عن عشرة فقط أو خمسة أو أثنين أو حتى واحد, فإن هذا ليس بمقبول. لكنه لم يقف عند حد تفضيل نفسه عن العالم كله, بل وأتهم البشرية كلها, وبهذا تخلف وراء الركب كله.

وكما أن السفينة أن جرت كثيرًا بسبب الأمواج غير المحصاة والعاصف الشديدة، فإنها تتحطم على الصخور في داخل الميناء وتفق كل ما تحمله من كنوز. هكذا فعل الفريسي، إذ قدم أصوامًا وصنع بغيضة فضائله إلا أنه لم يحكم لسانه، فتحطمت نفسه داخل الميناء، ورجع إلى بيته بعد الصلاة- أي في داخل الميناء- وقد أصابه دمارًا عظيمًا، بدلاً من أن ينال نفعًا أدركه التحطيم!!

أيها الإخوة… إذ قد عرفنا هذا كله، فلننظر إلى أنفسنا أننا آخر الكل، ولو كنا قد بلغنا قمة الفضيلة عينها، عالمين أن الكبرياء قادر أن يسقط حتى السمائيين إن لم يحرزوا , بينما تواضع الفكر يرفع من هاوية الخطايا أولئك الذين يعرفون كيف يسمون وهذا ما جعل العشار يسبق الفريسي.

فالكبرياء, أقصد غرور النفس, أقوى حتى من القوات غير المتجسدة أي الشيطان, بينما تواضع النفس ومعرفة الإنسان لخطاياه التي أرتكبها، جعلتا اللص يسبق الرسل إلى الفردوس.

الآن أن كان الذين يعترفون بخطاياهم بتسليمهم تصير بتسليمهم تصير حياتهم عظيمة هكذا، كم بالأكثر يكون أولئك الذين وهم يصنعون الفضائل يكونون متضعى الروح؟! أي أكاليل عظيمة يعجزون عن نواها؟! لأنه عندما نربط مع ارتكاب الخطية تواضع الكر, فإن المركبة تجري بسهولة وتعبر وتفوق (المركبة التي بها) البر ملاصقًا للكبرياء. فكم بالحرى إن لاصق التواضع البر أما تصل المركبة؟! أس سموات لا تعبرها؟! أنها بالتأكيد تعبر بسلام عظيم حتى تستقر عند العرش الإلهي وسط الملائكة…

ومن جانب آخر أن كبرياء إن لازمه في النير البر, فإنه بشره وثقله يفقد المركبة سلامتها. فإلى أي جحيم عميق لا يهوى بصاحبه أن ارتبط الكبرياء بالخطية؟!

أنني لا أنطق بهذا إلا لكي نهمل البر، بل لكي نتجنب الكبرياء، ولا لكي نخطئ بل لكي نسمو بأفكارنا، إذ تواضع الروح هو ينبوع الحكمة الخاصة بنا.

فإن قمت بتشديد بناء شامخ من أشياء غير محصاة هي صدقات أو صلوات أو أصوام أو جميع الفضائل، فإنك إن لم تلق بالتواضع كأساس لهذا البناء… فسيكون بناء بلا هدف وباطل، ويسقط سريعًا، كالبناء المقام على الرمل.

لا يوجد شيء، ولا يوجد عمل من الأعمال الصالحة لا يحتاج إلى التواضع. ولا يمكن لفضيلة ما أن تثبت بدون التواضع. فإن كنت تشير إلى العفة والبتولية أو احقار المال، فإن هذه جميعها بدون التواضع تسير غير نقية ودنيئة, بل وكريهة.

لنأخذ التواضع أينما ذهبنا: في كلمتنا وأعمالنا وتفكيرنا فيه نبني هذه البركات (الفضائل)

+ † +

تواضع لا استهتار

يلزمني أن أوضح قول الرسول الذي قرأ على مسامعكم اليوم… “سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح” (في 18:1). إذ يفسد البعض هذا القول تمامًا… دون أن يقرأوا ما يسبقه وما يليه، بل يبترونه عن بقية الجزء المرتبط به (ارتباطا حيًا)، وذلك لأجل هلاك نفوسهم، واضعين هذا النص أمام الذين هم أكثر منهم تراخيًا.

هؤلاء يحاولون تضليل أولئك عن الإيمان المستقيم (بالهرطقات).، وإذ يرونهم خائفين ومرتعبين… يقدمون لهم هذا القول الرسولي لتسكين خوفهم مدعين أن بولس قد سمح بهذه (الهرطقات) … لكن هذا ليس بصحيح، وهم ليسوا بصادقين.

الرد عليهم

أولا: لم يقل الرسول “يلزمهم أن ينادى بالمسيح” بل قال “ينادى بالمسيح” … الأولى عبارة من يأمر ويشرع، والثانية من يصف ما يحدث.

فالرسول لم يسن قانونًا يلزم بضرورة قيام هرطقات… بل بالعكس قطعها من بين الذين هم تحت رعايته قائلاً “ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما… إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم أو ملاكًا أناثيما (محرومًا) لو كان الأمر ليس بخطير.

مرة أخرى يقول “فأني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة المسيح. ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح”(1) (2كو 2:11 ،3). أنظر فقد وضع البساطة التي مع السماح بالتساهل. فلو كان في السماح لا يوجد خطر… ما كان لبولس أن يخاف. وما كان للمسيح أن يأمر بحرق الزوان لو أن الإصغاء إلى هذا وذاك يكون بلا تمييز…

ثانيًا: يلزمك أن تعرف الظروف التي كانت تحيط ببولس

أثناء كتابته هذه الأحرف… لقد كان في السجن مقيدًا، تحيط به مخاطر لا تطاق… إذ كتب في نفس الرسالة يقول “ثم أريد أن تعلموا أيها الأخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل حتى أن وثقي صارت ظاهرة المسيح وهم واثقون في الرب بوثقي يجترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف” (فى12:1- 14)

الحب يدفع إلى التواضع دون الاستهتار (2)

ألقى نيرون في السجن. وكما أن اللص إذا دخل منزلا ليغتصب كل شئ والكل نيام, فإنه إذا رأى إنسانًا أشعل مصباحًا يطفئ النور ويقتل حامل المصباح حتى يتمكن من السرقة في أمان مغتصبًا أموال الغير, هكذا فعل القيصر نيرون، كأي لص بينما الكل يغطون في نوم عميق وبلا شعور، أخذ يسرق ممتلكات الكل وينتهك الحرمات ويخرب البيوت صانعًا كل أصناف الشرور، وإذ رأى بولس قد أضاء وسط العالم مصباحًا،

هو كلمة تعليمه، موبخًا شرهن سعى نيرون إلى إطفاء تعاليمه وأهلاك المعلمين، حتى يقدر بسطوته أن يصنع ما يلذ له، فقيد الرجل الطوباوي وألقى به في السجن.

هذا هو الوقت الذي كتب فيه بولس هذه الأمور… فكم بالحرى يقدر أن يندهش أو يتعجب كما يجب من روح نبيلة سماوية كهذه، حتى انه وهو مقيد ومسجون في روما ومستعبد على بعد مسافة كبيرة يكتب رسالة إلى أهل فيلبى؟!… فلا بعد المسافة ولا قيمة الوقت المطلوب ولا ضغط العمل ولا المخاطر أو الكوارث التي تلحق به واحدة تلو الأخرى… تقدر أن تنزع حبه أو تذكره لأولاده… ولم تكن يداه مقيدتين بالسلاسل قدر ما كانت روحه مرتبطة ومسمرة باشتياقه نحو أولاده.

الأمر الذي أعلنه في مقدمة الرسالة قائلا “لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفى المحاماة عن الإنجيل وتثبيته” (في 7:1)

وكما أنه عندما يتولى ملك عرشه… ويحتل مكانه في البلاط الملكي ترد إليه خطابات لا حصر لها، هكذا كان بولس وهو في السجن المعتم كما في بلاط ملكي يتقبل ويرسل رسائل إلى كثيرين وفي كل يوم بهتم لحظة بأهل كورنثوس وأخرى بأهل مكدونية، وأيضًا بأهل فيلبي وكبودكية وغلاطية وأثينا وبنتس، كيف يهتم بهؤلاء جميعا معًا؟!

وإذ وضع العالم بين يديه لم يكن يهتم بالأمم ككل فحسب بل وكأفراد. فيبعث برسالة لصالح انسيموس، وأخرى لأجل نفع الشخص الزاني بين أهل كورنثوس… ناظرًا إليه كمخلوق بشرى كائن، له قيمته الكبرى في نظر الله، إذ لأجله لم يضن الأب عليه بالابن الوحيد.

فلا نقل أن هذا أو ذاك عبد هارب أو لص أو قاتل أو إنسان مثقل بخطايا لا حصر لها، أو متسول أو حقير… بل تأمل أن لأجله مات المسيح. أما يكفي هذا أن يكون أساسًا لكي تعطيه كل اهتمام؟!…

فلو أن ملكًا مات فدية عن إنسان، لا نحتاج إلى دليل آخر يؤكد تقدير الملك له تقديرًا عظيمًا، لأن موته عنه دليل كاف لإعلان حبه له. فإن كان الذي قدم نفسه بإرادته لأجلنا, ليس إنسان عادى، ولا ملاك ولا رئيس ملائكة،

بل رب السموات أبن الله الوحيد نفسه، آخذًا جسدًا… أفما نصنع كل شئ ونحتمل كل تعب لكي يتمتع أولئك الذين هذا هو قيمتهم، باهتمام أيدينا؟!… هذا على الأقل ما أعلنه الرسول بقوله “لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله” رو 15:14…

فبولس، مع كونه في السجن في مكان بعيد جسدًا، كتب رسالة إلى أهل فيلبي. هذا هو الحب بحسب إرادة الله (2كو10:7). فلم يعق حبه شيئًا بشريًا، طالما أن جذوره من فوق في السماء وجزاءه سماوي…

تأمل عناية المعلم واهتمامه بتلاميذه؟! اسمع أيضًا عن الحب الذي للتلاميذ نحو معلمهم، حتى تعلم كيف أن الحب جعلهم أقوياء غير مقهورين، إذ اتحد بعضهم مع بعض. لأنه إن ساعد الأخ أخاه صار مدينة حصينة.

عظيم هو رباط الحب بينهم، فإنه يفسد خطط الشيطان الشرير!

فمن جهة بولس، فبالحقيقة كان مرتبطًا بتلاميذه… إذ وهو مقيد يهتم بهم بشغف، ويموت كل يوم لأجلهم، محترقًا بحبه لهم.

أما من جهة تلاميذه, فكانوا لا الرجال فقط بل والنساء أيضًا مرتبطين به تمامًا. أصغي ماذا يقول عن فيلبي “صارت مساعدة لكثيرين ولى أنا أيضًا” رو 2:6). في هذا المثال شهد لفيلبي عن غيرتها إلى حد مساعدتها له، أما بريسكلا وأكيلا فقد بلغ حبهما لبولس إلى درجة الموت لأجله… “اللذين وضعا عنقيهما من أجل حياتي” (رو 3:16-4). وكتب عن آخر أيضًا (ابفرودتس)…

“قارب الموت مخاطرًا بنفسه لكي يجبر نقصان خدمتكم لي” (فى3:2)

أنني أنطق بهذا، لا لكي نسمع بل لنتمثل أيضًا. وأنا لا أتكلم بهذا للرعية فقط بل وللذين يرعونهم أيضًا. فيقدم كل التلاميذ اهتمامًا زائدًا نحو معلميهم، ويكون للمعلمين نفس الحب الذي كان لبولس نحو رعيته، لا الحاضرين معه فحسب،

بل والبعيدين عنه أيضًا. هكذا كان بولس يقطن في العالم كله كما في بيت واحد هكذا كان دائم التفكير في خلاص الكل، غير مباليًا بشيء، لا بقيود أو مضايقات أو ضربات أو ضيقات تحل به من كل جانب.

وبهذا الهدف وحده أرسل تيموثاوس، وتيخيكس الذي يقول عنه “الذي أرسلته إليكم لهذا بعينه لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزى قلوبكم” (أف 22:6). وعن تيموثاوس “من أجل هذا إذ لم احتمل أيضًا أرسلته لكي أعرف إيمانكم لعل المجرب يكون قد جربكم” (1تس 5:3)

وتيطس أرسله إلى مكان آخر, وغيره إلى مكان آخر. فبولس إذ ألزم بالوجود في مكان محدود ولم يكن قادرًا على اللقاء مع أعضائه الحية بسبب القيود قابلهم عن طريق تلاميذه.

وإذ هو في القيود كتب إلى أهل فيلبى قائلاً “ثم أريد أن تعلموا أيها الأخوة” (فى12:1)، ملقبًا أولاده “أخوة” لأن هذا هو الحب، يزيل الفوارق فلا يعرف الإنسان التمسك بالارتفاع على غيره أو الكرامة، بل حتى وإن كان فوق الكل فإنه ينزل إلى آخر الكل. وهذا ما أعتاد أن يفعله بولس.

+ † +

عودة إلى ظروف بولس القيود شجعت التلاميذ

لنصغي ماذا يرغب منهم أن يعملوا؟ “إن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل” (في12:1). كيف؟ وبأي وسيل’؟ هل تخلصت من قيودك؟ هل نزعت عنك سلسلتك؟ هل صار لك حرية الكرازة في المدينة؟ هل صار لك أن تحضر وتلقي عظات إيمانية حتى تربح تلاميذ كثيرين؟ هل تقيم ميتًا فيتعجبون منك؟ هل تطهر برص فيندهش الكل منك؟ هل تخرج شياطين فيصير لك فخر؟

لم يقل شيئًا من هذا، فكيف تقدم الإنجيل؟ أخبرني؟

يقول “حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفى باقي الأماكن” (في13:1). أسمع أيضًا ما جاء بعد ذلك حتى تعرف كيف أن الوثق لم تؤدي فقط إلى عدم اختفاء الإنجيل، بل بالحري صارت أساسًا أعظم للحديث بحرية “وأكثر الأخوة وهم واثقون في الرب بوثقى يجترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف” (في 14:1)

ماذا تقول يا بولس؟ هل وثقك بعثت فيهم ثقة لا اضطرابا؟

شوقًا أعظم لا خوفًا؟… حقًا ما حدث فوق الطبيعة, والنجاح كان بحسب النعمة الإلهية. لأن المر الذي يستخدم كوسيلة لإفلاق الآخرين قدم بالنسبة له ثقة. لأنه عندما يستعبد أحد قائدًا ويسجنه ويعلن ذلك جهرًا، هذا يبعث إلى هزيمة المعسكر كله في الحرب، وإذا أستبعد راعيًا عن قطيعه، يصير القطيع في خطر عظيم. أما بالنسبة لبولس فكان الأمر على النقيض. فإذا قيد القائد ارتفعت روح الجنود المعنوية، وصارت ثقتهم ضد الأعداء (الشيطان) أعظم. وإذ سجن الراعي لم تفن الرعية ولا تبددت.

من رأى قط أو سمع عن تلاميذ عندما صار معلميهم في خطر تشجعوا بالأكثر؟ كيف صاروا هكذا بلا خوف؟ كيف لم يرتعبوا؟ لماذا لم يقولوا لبولس “أيها الطبيب أشف نفسك” (لو23:4). خلص نفسك من الأخطار المحصاة, وعندئذ تقدر أن تهبنا أشياءً صالحة؟…

ذلك لأنهم تعلموا في مدرسة “نعمة الروح القدس”, أن هذه المخاطر لا تحدث عن ضعف بل بسماح من السيد المسيح، حتى يشرق الحق بالأكثر جدًا، وعن طريق القيود والسجن والضيقات والمتاعب ويرتفع ويسموا الحق إلى أعلى هذه هي قوة المسيح التي في الضعف تكمل (2كو 9:12).

فلو أن القيود أسقطته وجعلته يجبن، هو أو الذين ينتمون إليه، لكانت تقف عائقًا أمام كل واحد، لكن بالحرى إذ أعدته القيود أن يشعر بالطمأنينة وينال كرامة أعظم، فإن الإنسان يندهش كيف آلت الأمور التي تخزى إلى أن تكون سببًا لكرامته، إذ وهو في وسط القيود أوصى بالطمأنينة واستقرت الشجاعة على الجميع.

فمن لا يعجب منه وهو مقيد؟ لذلك هكذا التاج الذي على الرأس الملكي ليس في سمو السلسلة التي في يدي بولس، وذلك ليس ناتج عن طبيعة يديه، بل بسبب النعمة التي أشعت بالنور عليهما.

على هذا الأساس استقرت شجاعة عظيمة على التلاميذ. لأنهم رأوا جسده مربوطًا، لكن لسانه غير مقيد، يديه موثقتين بشدة، لكن صوته لم يهتز، عابرًا في العالم كله أسرع من أشعة الشمس.

هذا صار مشجعًا لهم, متعلمين من الحوادث نفسها أنه لا شئ من أمور هذه الحياة مخيف فالروح عندما تنتعش بالحب والشوق الإلهي بغير تصنع، لا تبالي بأمور الزمان الحالي. على هذا الأساس، إذ يروا معلميهم مقيدين يتشجعون بالأكثر…

خطط الأعداء

إذ صارت الأمور هكذا، فإن بعض أعداء بولس، رغبة في أثارة الحرب ضده على أشدها، لكي يثيروا كراهية الطاغية (نيرون). عليه… كما لو أنهم هم أنفسهم يبشرون، وفعلاً بشروا بالإيمان المستقيم حتى تنتشر التعاليم بسرعة. وذلك لا بقصد بذر الإيمان بل لكي يعلم نيرون أن التبشير كان يتزايد والتعاليم تنتشر مما يجعله يسرع في تعذيب بولس.

لقد كانت هناك مدرستان: مدرسة بولس، ومدرسة أعداء بولس. الأولى تبشر عن إخلاص، والثانية بغير اقتناع، إنما بسبب كراهيتهم لبولس. وقد أعلن ذلك بقوله “أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مسرة” (في15:1). وتبع قوله عن أولئك “فهؤلاء عن تحزب” ظانين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقًا وأولئك عن محبة عالمين أنى موضوع لحماية الإنجيل. فلماذا؟ غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح” (في16:1-18).

فباطل أن ننسب هذا القول إلى هراطقة، لأن الذين كانوا يبشرون، لم يبشروا بتعليم فاسدة وبما يخالف تعاليم الرسول بولس… بل لم يكن الدافع للتبشير سليمًا… على هذا الأساس كان يتهمهم… “ظانين أنهم يضيقون إلى وثقي ضيقًا”. لم يقل “يضيقون” بل “ظانين أنهم يضيقون”، مشيرًا إلى أنهم افترضوا ذلك، لكنهم لم يحدث، بل بالعكس يفرح بالأكثر لأجل انتشار البشارة. لذلك يقول “وبهذا أفرح. بل سأفرح أيضًا”.

فلو كان في تعاليمهم غش ما كان يفرح… إنه يفرح لأنهم بغير إرادتهم يقوون دعوته.

أنظر إذن ما هي قوة بولس؟ كيف أنه لم تقدر أي مكائد شيطانيه أن تمسك به؟… بل وأيضًا صاروا خاضعين له. لأنه حقًا عظيم هو مكر الشيطان وشر أولئك الذين يسيطر عليهم…

إذا رغبوا أن يفسدوا البشارة، لكن آخذ الحكماء بمكرهم. (1كو19:3)، لذلك لم يسمح بتنفيذ هذا…

+ † +

التواضع والمثابرة لنثابر بالصلاة

لنتفطن إذن بدقة إلى تلك الأمور السابقة حتى يمكنكم أن تقحموا بحكمة أولئك الذين يستخدمون الكتاب المقدس دون الرجوع إلى الظروف المحيطة، أو يفسرونه كيفما كان وذلك لأجل هلاك أخوتهم.

إننا سنكون قادرين على إدراك ما يقال (في الكتاب المقدس)، وأن نصحح أخطاء الآخرين في تفسيرهم، ذلك إن عمدنا إلى الصلاة كملجأ مترجمين الله واهب الحكمة لكي يعطينا الذكاء في السمع والحرص والحيطة غير المغلوبة، لهذه الوديعة الروحية التي بين أيدينا. لأنه ليس لنا القدرة على الإصلاح بمجهودنا الشخصي، بينما يمكن إصلاحها بالصلوات بسهولة…

هل لم يسمع لك؟ ثابر حتى يستجيب لك. لأنه إن كان قد تأخر الله في العطاء، فذلك لا عن كراهية أو اشمئزاز، بل يرغب في التأجيل لكي تتعلق به، كما يفعل الآباء المحبون…

أنك لست بمحتاج إلى وسيط (3) للمثول بين يدي الله ولا أن تتذلل لغيرك، ولو كنت معدما، ولو لم يوجد من يدافع عنك، ولو كنت بمفردك تصلى لله لكي يساعدك، فإنك على أي الأحوال تنجح.

إنه لم يعتد عطي بناء على التماس الآخرين عنا بقدر ما يعطينا عندما نطلب نحن بأنفسنا نحن المحتاجون، حتى ولو كنا مثقلين بعشرات الألوف من الخطايا. لأنه أن كنا نحن في معاملتنا مع البشر، حتى إن كنا اصطدمنا معهم في أمور كثيرة غير محصاة، فإننا عندما نظهر أمامهم في الفجر ومنتصف النهار والمساء، لأولئك الذين هم غاضبون علينا، فبمثابرتنا الدائمة ومقابلتنا لهم على الدوام ولقائنا معهم بسهولة نفسد عدواتهم، فكم بالحرى في حالة الله يكون للقائنا الدائم معه تأثيره؟!

مثال: المرأة الكنعانية

لكنك غير مستحق، ثابر فتصير مستحقًا، فابلمثابرة يصير غير المستحق مستحقًا. وأن الله يقبلنا أكثر عندما نطلب بأنفسنا.

أكثر مما نعتمد على مجرد طلب الآخرين… وهو غالبًا ما يؤخر العطاء ليس لأنه يود أن يجعلنا مرتكبين أو لكي يرسلنا فارغين بل لكي يعطينا عطايا أعظم.

هذه الأمور الثلاثة اجتهد أن أؤكدها بالمثال الذي قرأ اليوم عليكم.

المرأة الكنعانية جاءت إلى السيد المسيح تطلب لأجل ابنتها التي بها شيطان، صارخة بشغف عظيم قائلة: “ارحمني يا سيد يا أبن داود. ابنتي مجنونة جدًا” (مت22:15). أنظر إلى المرأة غريبة الجنس المتبربرة… التي ماذا كانت إلا مثل كلب ولا تستحق أن تنال طلبتها...(26:15). لكن على أي الأحوال فإنه بمثابرة صارت مستحقة أن تأخذ فإنه لم يضمها إلى صفوف البنين فحسب بل وأرتفع بها إلى هذا المستوى العظيم مادحًا إياها قائلاً “يا امرأة عظيم إيمانك. ليكن لك كما تريدين” (مت 28:15)

أتريد أيضًا أن تتعلم أننا نأخذ طلبتنا عندما ندعوه نحن أكثر من (مجرد) اعتمادنا على طلب الآخرين؟! لقد صرخت والتلاميذ جاءوا إليه قائلين “اصرفها لأنها تصيح وراءنا” (مت 33:15). وعندئذ قال “لم أرسل إلا خراف بيت إسرائيل الضالة” لكن لما جاءت بنفسها وألحت في الصراخ قائلة: نعم يا سيد والكلاب أيضًا تأكل الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها عندئذ أعطاها طلبتها…

مره أخرى في البداية وفى مقدمة طلبها لم يجبها بشيء، ولكن إذ جاءته مرة واثنتين وثلاثة، عندئذ وهبها العطية، وبذلك جعلنا نؤمن أنه أجل العطية لأنه يود أن يصدها، بل لكي يكشف لنا احتمال المرأة… فلو أنه أعطاها منذ البداية ما كنا قد عرفنا فضيلتها.

لقد قالوا “اصرفها لأنها تصيح وراءنا” ولكن ماذا قال المسيح…؟ أنتم تسمعون صوتها أما أنا فأرى فكرها. أنا أعرف ما ستقول. أنا أريد ألا يختبئ الكنز المدفونون في فكرها دون أن يراعيه أحد، حتى عندما ينكشف الكنز يراه الكل.

+ † +

الخاتمة

إذ قد تعلمنا هذا كله، ليتنا لا نيأس، حتى إن كنا نرتكب خطايا… عالمين أنه بمثابرة الروح يمكننا نحن غير مستحقين أن نصير مستحقين للأخذ. حتى وإن لم يكن لنا وسيط يعيننا لا نخور, عالمين أن لنا مدافعًا عظيمًا هو الذهاب إلى الله نفسه بغيرة عظيمة، حتى إذا تأخر أو أجل العطية لا نَغتم، لأن عدم استجابته وتأخيره برهان أكيد عن عناية الله وحبه للبشرية.

إن كنا نستميل أنفسنا، ونأتي بروح متألمة وغيورة رافعين أهدافنا، مقتربين إليه كالمرأة الكنعانية، فإننا ولو كنا مثل الكلاب، ولو كنا مرتكبين أمورًا مهلكة، فإننا ندفع عنا جرائمنا ونحصل على حرية عظيمة للحديث معه، ولو كنا وسطاء عن غيرنا، متبعين نفس الطريق الذي سلكته المرأة الكنعانية، إذ لم تنل حرية الحدث وعشرات الألوف من الثناء، بل وكان لها القوة أيضًا أن تنقد من آلام غير محتملة.

أنه لا شيء، لا شيء أعظم من الصلاة متى كانت متقدة ونقية، حتى أنها تبدد المخاطر الزمنية وتنقد من العقاب الذي سيحل في تلك الساعة. إذ يمكننا بالصلاة أن نعبر رحلتنا بسهولة وطمأنينة في هذه الحياة الحاضرة، مكملين بغيرة واشتياق وإلى النهاية حتى نفوز بالأمور الصالحة المحفوظة لنا وتمتع بالرجاء الحسن الذي يهبه الله كي نأخذه، بنعمة ورأفات وحنو ربنا يسوع المسيح، الذي يليق به مع الآب والروح القدس المجد والكرامة والعز إلى الأبد الآبدين آمين.

—————————————————-

(1) في الأصل لم يذكر ذهبي الفم النص كاملاً

(2) الحديث التالي إفتراضى، إذ كشف ذهبي الفم عن “الحب والتواضع” على ضوء ظروف بولس القاسية، على أته سيعود مرة أخرى إلى الرد بأن القول لا يعنى السماح للهراطقة بالتبشير.

(3) لم ينكر ذهبي الفم في عظاته قوة الشفاعة أو قوة صلوات الغير بالنسبة لنا، لكن هنا يؤكد لنا ضرورة الصلاة أمام الله رغم شرنا غير معتمد على مجرد صلاة الغير عنا.

No Result

View All Result

Discussion about this post